(ブルームバーグ):日本銀行出身で物価研究の第一人者である渡辺努東京大学名誉教授は、足元の物価の強さを踏まえて日銀が消費者物価見通しを引き上げるとの見解を示した。その上で、米関税政策の影響が限定的なら年末にも日銀が追加利上げに動く可能性があると述べた。

渡辺氏は足元の物価動向について、日銀が5月に公表した経済・物価情勢の展望(展望リポート)で示した見通しを「かなり上回る数字が出てきている」と分析する。日銀が31日の金融政策決定会合で議論する新たな展望リポートで2025年度の消費者物価(生鮮食品を除くコアCPI)見通しを上方修正することは確実とし、26年度も引き上げる可能性があると語った。

トランプ米政権による関税政策がなければ「日銀は大手を振ってこのタイミングで利上げできただろう」とも指摘。自動車業界への影響が現状程度となり、高騰しているコメ価格が大きく下がらないということになれば、「年末あるいは年明けにも利上げがあり得る」との見方を示した。

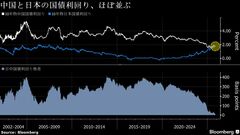

日銀は6月の決定会合で政策維持を決定。5月会合では、米関税政策による内外経済の下振れリスクなどを踏まえてコアCPI見通しを25年度に前年比2.2%上昇、26年度を2%割れの1.7%上昇にそれぞれ下方修正した。渡辺氏は7月の展望リポートについて、25年度の物価見通しを明確に上方修正する一方で26年度を2%に届かない程度の引き上げにとどめ、金融政策運営は慎重姿勢を維持するとみている。

米関税を巡っては、日銀は5月の展望リポートで、各国間の交渉の進展や、国際的なサプライチェーン(供給網)の大きな毀損(きそん)が回避されることなどを前提としており、渡辺氏は現状は日銀の想定内の動きとみる。一方で、トランプ大統領は1日、日本と合意できるとは思えないとし、「30%や35%」の高率関税を課す可能性も示唆しており、予断を許さない情勢が続いている。

ブルームバーグが6月に行ったエコノミスト調査では、次の利上げ時期について、来年1月が最多の34%で、次いで10月が30%、9月が9%などとなった。年内利上げを見送るとの予想は約48%となり、前回会合前の4月調査の29%からさらに増加した。

物価の基調

植田和男総裁は、政策判断で重視している基調的な物価上昇率について17日の会見で、「やや2%を下回っており、加速的感を持って上がっている状況ではない」と指摘。日銀は物価の基調が2%に達していないことを緩和的な金融環境を維持し、利上げを急がない根拠にしている。

渡辺氏は、現状のコメを中心とした食料品価格の上昇は、物価の基調の重要な要素であるインフレ期待を押し上げる面があるとし、「物価はそれなりの危険⽔域に⼊ってきていると思う」と分析。「出ている数字の趨勢(きすう)だけを見れば、いつ利上げが行われてもおかしくない」とし、現状はビハインド・ザ・カーブに陥るリスクが高まっていると警戒感を示した。

日銀が重視する「基調的な物価上昇率」に関しては、「魔法の言葉になっている」と指摘。日銀も一時的な変動の影響を除いたさまざまな指標を示しているが、具体的な関連が説明されていないことや、例えばコメ価格の高騰を異常値とみるのかといった議論があり得るなどとし、「基調インフレには何の定義もない。コンセプトそのものが怪しい」と苦言を呈した。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.