「ウワサは根拠が“あいまい”なほど伝わる」

井上キャスター:

なぜこういったデマが広がるのでしょうか。むしろ、「デマは広がりやすい」というところが見えてきました。

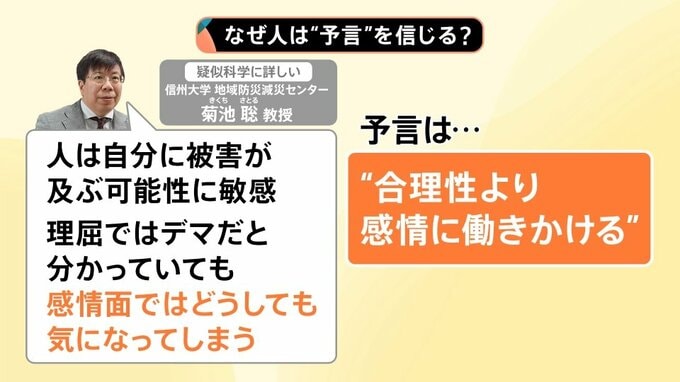

疑似科学に詳しい、信州大学の地域防災減災センター長・菊池聡教授によりますと、「人は自分に被害が及ぶ可能性に敏感。理屈ではデマだと分かっていても、感情面ではどうしても気になってしまう」とのことで、「予言は、“合理性より感情に働きかける”もの」だということです。

例えば、「おばけを信じていません」という人でも、実際に夜道を歩くと少し怖いときがあります。

理論的に考えると、おばけはいないと思っているのに、感情で夜が怖く感じる。そういうことに近いです。

こういう情報をSNSで拡散する人は、騙そうとしているのではなく、不安を分かち合いたいという人。

例えるならば、学生時代に試験で悪い点数を取ってしまった際に、友達に「全然できなかった」「私もできなかった」と会話をして、少しホッと安心するのと似ています。

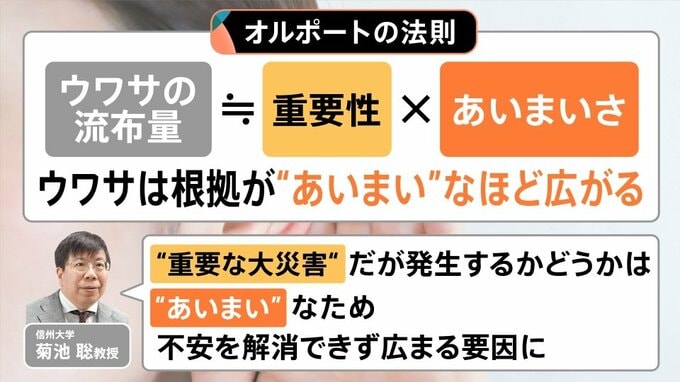

「オルポートの法則」というものがあります。

「ウワサの流布量」≒「重要性」×「あいまいさ」という法則で、ウワサは根拠が“あいまい”なほど伝わります。

確定的な情報を言われるよりも、「よくわかんないんだけど」と、何かあいまいなことを言われた方が、誰かに言いたくなります。

菊池教授は「“重要な大災害”だが、発生するかどうかは“あいまい”なため、不安を解消できず広まる要因になる」ということです。

スポーツ心理学者(博士) 田中ウルヴェ京さん:

分からないことを証明し続けることが科学なのに、「あいまいだけどこうなんだよ」みたいに、間違った正しさを流布するのが一番よくないパターンです。

騙されないようにではなく、騙されやすい人間なんだと自分で認識するのが大事ですよね。

井上キャスター:

予言を信じることは、未知の恐怖に何かしら備えるための、一種の予防線なのかなとも感じました。

==========

<プロフィール>

田中ウルヴェ 京さん

スポーツ心理学者(博士)

五輪メダリスト 慶應義塾大学特任准教授

こころの学びコミュニティ「iMiA(イミア)」主宰