(ブルームバーグ):日本製鉄の森高弘副会長は19日、米鉄鋼大手USスチールの買収や設備投資の費用を手当てするためとして、増資の可能性を示唆した。

森氏は都内で開いた記者会見で、「増資の可能性はないわけではない。当然、最適な資金調達の方法を模索していくので、かつこれだけ巨額の資金が必要だということなので視野の中には入っている」と述べた。「希薄化が起こるような形での増資は考えていない」としたが、具体的な手法については明らかにしなかった。

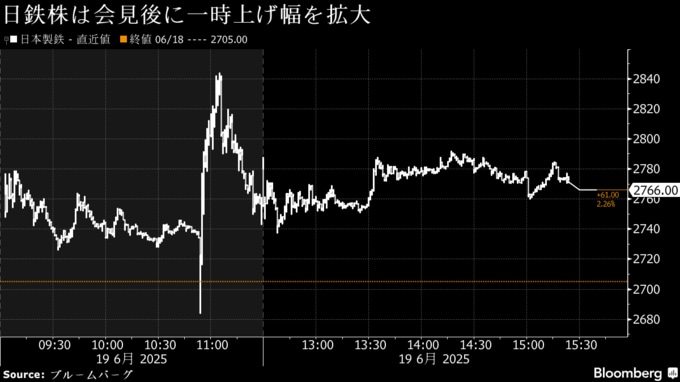

日鉄株は会見後に一時前日比5.1%高の2844円を付けたが、終値は同2.3%高と上げ幅を縮小した。

投資家向け説明会に出席したSBI証券の柴田竜之介アナリストは、「ポジティブとネガティブが混在という印象だ」と述べた。買収額の経済合理性は示されたが、設備投資については具体的な内容が明かされず、「評価材料がない」という。SMBC日興証券の山口敦シニアアナリストらは19日付けのリポートで、説明会後の印象として、「増資時期、手法が不明な点は当面の株価の重荷となりそうだ」と指摘した。

米鉄鋼大手USスチールの買収手続きが完了したと、日鉄は18日に発表。トランプ大統領の承認を経て、1年半ごしの141億ドル(約2兆円)の巨額買収がついに決着した。統合後の企業は世界2位の鉄鋼メーカーとなる。日鉄はトランプ政権の鉄鋼に対する50%関税を回避できる重要な拠点を米国内に確保することにもなる。

USスチール買収は2023年12月の発表後、米大統領選で政治問題化し、今年1月に大統領退任直前のバイデン氏が中止命令を出した。新たに大統領に就任したトランプ氏も買収に反対の姿勢をたびたび示していたが、日鉄の粘り強い交渉が実を結び、同氏の承認を得ることに成功した。

日鉄の橋本英二会長兼最高経営責任者(CEO)は、トランプ政権に対しては工場の拡張や電磁鋼板といった戦略商品の投入など競争力強化のために計画していた「全ての案件を時間軸を示して提示し、コミットをした。これが決め手になった」と振り返った。

日鉄は成長が期待できる米国市場への足がかりを得る一方、代償も大きい。USスチールに対し予定する投資は当初の27億ドルから140億ドルまで膨らんだ。

日鉄の18日の発表によると、同日に1年以内の借り換えと返済を予定している2兆円をブリッジローンで調達し支払いを終えた。同日時点の調整後DEレシオ(負債資本倍率)は0.8倍程度になるものの、9月には資本性の強い円建て劣後特約付きローン(ハイブリッドローン)で5000億円を調達するほか、資産圧縮などにより25年度末には0.7倍台まで改善させ、その後の長期的な資金調達により早期に0.7倍以下にすることを予定している。

ジェフリーズ証券のアナリスト、ファム・ タアインハ氏らは17日付の英文リポートで、短期的な影響としてUSスチール買収に関連して日鉄が3000億-5000億円の増資を実施すると予想した上で、資金調達規模は株式市場の関心に左右されると述べていた。

黄金株

業績が悪化するUSスチールの立て直しが急務となる中、経営の重要事項について拒否権を行使できる「黄金株」発行が経営の足かせとなる恐れもある。

トランプ大統領は米国時間13日に日鉄によるUSスチール買収計画について大統領令を発表。バイデン氏による買収中止命令を修正し、両社に対し国家安全保障協定案を提示した。日鉄の発表によると、締結された同協定は日鉄が28年までに約110億ドルを投資することや米政府への黄金株の発行などを定めている。

日鉄の橋本氏は、「事業投資に必須である経営の自由度と採算性については確保されており、今回の合意は当社にとって十分に満足のいくものだ」と強調した。また、設備投資は米政府に約束した額に対しさらに追加・拡大していくつもりだなどとして、黄金株の規定によって日鉄が「何かやりたいことが阻害されるということはない」と断言した。

米国政府は人事にも一定程度関与できる。最大9人で構成されるUSスチールの取締役会のうち日鉄側が最大8人の取締役を選任し、うち2人は対米外国投資委員会(CFIUS)の承認を得た米国籍の独立取締役を選ぶ。また、全取締役の過半数を米国籍とすることも定められている。さらにCEOや最高財務責任者(CFO)のほか製造・原料事業担当の幹部など中枢メンバーも米国籍とすることが求められている。

日鉄は7-9月期末時点のバランスシートにUSスチールの資産や負債を計上し、10-12月期の連結決算からは損益計算書にUSスチール分を盛り込む方針だ。26年3月期通期の業績見通しについては合理的な算定が可能となった時点で速やかに開示するとしている。また、同社は米国競争法上の懸念を解消するために完全子会社NS Koteを欧州アルセロール・ミタルに譲渡する。これに伴い7-9月期に2300億円程度の損失を計上する。

(アナリストのコメントを追加して記事を更新します)

--取材協力:堤健太郎.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.