(ブルームバーグ):米株式市場では新規上場企業の株価が取引初日に急騰するケースが相次いでおり、そうした銘柄の数はここ3年半で最多となった。それがトレーダーを魅了し、米新規株式公開(IPO)市場に活況をもたらしている。

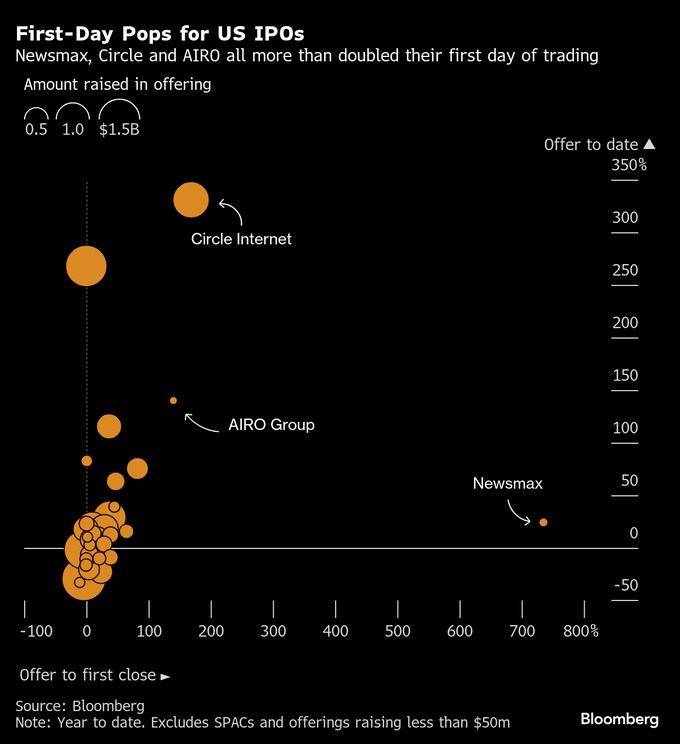

ドローンメーカーのAIROグループ・ホールディングスの株価は13日、140%高で終了。同社は前日に6000万ドル(約87億円)規模のIPOを実施していた。

そのわずか1週間前には、ステーブルコイン発行企業サークル・インターネット・グループが、12億ドル規模のIPO実施直後に168.5%上昇。3月に上場した保守系メディアのニューズマックスは、取引初日に735%の値上がりを記録した。

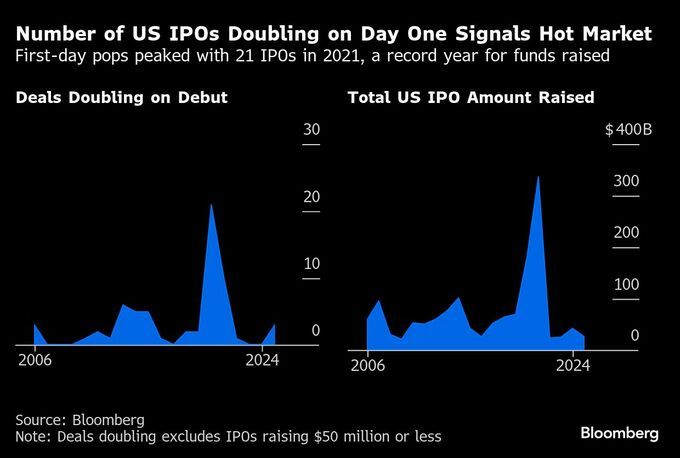

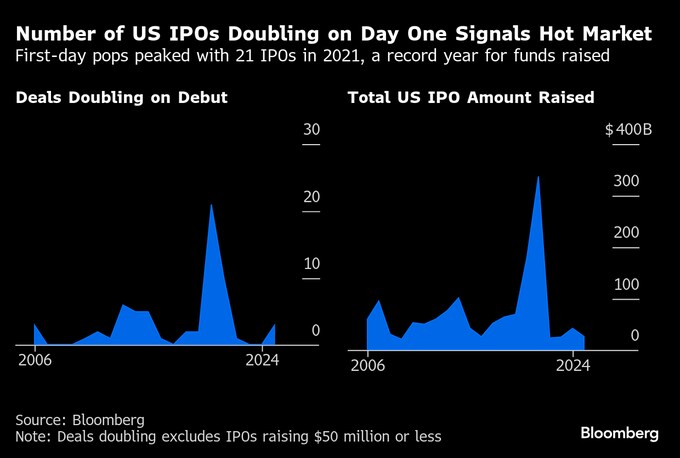

ブルームバーグの集計データによれば、今年に入り米国の証券取引所への上場で少なくとも5000万ドルを調達した企業のうち、取引初日に株価が2倍以上に値上がりした企業は3社と、IPOブームだった21年(9社)以来の多さだ。

こうした激しい値動きは注目を集めるかもしれないが、過去の例を見ると、初日の株価急騰が長期的に投資家に利益をもたらすことはめったにない。

初日の株価急騰は、プロのトレーダーや個人投資家がいち早く株を買い、勢いに乗ろうとすることで引き起こされることが多い。とはいえ、その多くはIPOで株式を取得できていない。なぜなら、企業側は通常、IPOで発行・売り出す株式を、その企業の将来性に基づいて投資判断を行い、少なくとも名目上は長期的にコミットするミューチュアルファンドに優先的に割り当てるからだ。

当然ながら、モメンタム系や個人投資家の買いを背景とする初日の行き過ぎた株高は、企業の将来を見通す上で適切な指標とはなり得ない。

米フロリダ大学のジェイ・リッター教授(金融学)の集計データによると、1980-2023年に米上場初日の株価終値がIPO価格の2倍に達した銘柄は316に上る。ただし、この数字にはIPO価格が5ドル未満の場合や、米国預託証券(ADR)などは含まれていない。

このうち90%近くは、3年間の「バイ・アンド・ホールド」戦略によるリターンが初日の終値との比較でマイナスとなり、平均リターンはマイナス46%という厳しい結果だった。

リッター氏によれば、相次ぐ上場初日の株価急伸は、1999-2000年のインターネットバブルのような市場のピーク期に起きやすい。当時は100社余りが同様の急騰を演じたが、その後、そうした企業の多くが姿を消したという。

株価が急上昇しやすい企業には、成長スピードが速く個人投資家の関心を集める企業が多いと同氏は指摘。最近の事例としてニューズマックスを挙げた。

「こうした企業の多くに共通しているのは、成熟しておらず、価値を見極めるのが難しいという点だ」とリッター氏は語った。

原題:US IPO Shares Doubling on First Day at Fastest Pace Since 2021(抜粋)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.