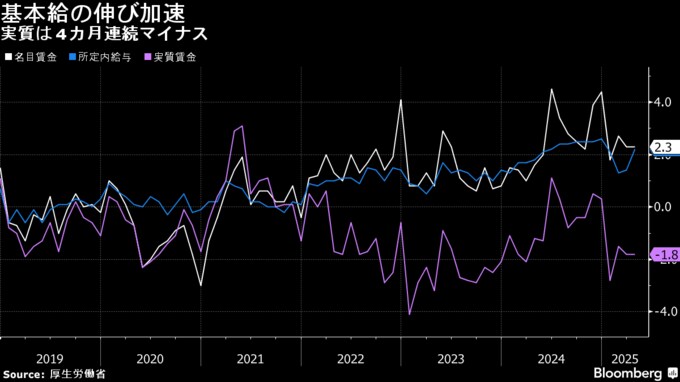

(ブルームバーグ):今年の春闘の記録的な賃上げが反映され始める中、基本給に相当する所定内給与の伸びは4月に加速し、4カ月ぶりの高水準となった。賃金面では金融政策の正常化を進める日本銀行のシナリオに沿った動きが続いている。

厚生労働省が5日発表した毎月勤労統計調査(速報)によると、所定内給与は全体が前年同月比2.2%増、うち一般労働者は2.7%増と、いずれも昨年12月以来の伸び率となった。名目賃金に相当する1人当たりの現金給与総額は2.3%増で変わらず。40カ月連続でプラスとなっている。

エコノミストが賃金の基調を把握する上で注目するサンプル替えの影響を受けにくい共通事業所ベースでは、名目賃金は2.6%増だった。所定内給与は全体と一般労働者ともに2.5%増と、1月以来の大きさとなった。

日銀は、トランプ関税で高まる内外経済の不確実性を警戒する一方、経済・物価見通しが実現すれば利上げを継続する方針を維持している。植田和男総裁は3日の講演で、日本経済は米関税の影響を「受けつつも持ちこたえ、賃金と物価が相互に参照しながら緩やかに上昇していくメカニズムも途切れることはない」と語った。今回の結果はこうした見方を裏付ける内容で、正常化路線を支える材料となり得る。

伊藤忠総研の武田淳チーフエコノミストは、「1月から3月の減速はサンプル替えやうるう年など特殊要因による一時的なもの」で、4月は順調に賃上げが反映され良いスタートだったと指摘。その上で、東京都区部消費者物価指数(CPI)でサービス価格が「賃金上昇を反映してもう一段上がり、日銀の想定通りの動きが続いている。 賃金と物価の好循環は着実に進んでいることは確認できる」と述べた。

5月の東京都区部CPIでは、賃金動向を反映しやすいサービス価格が2.2%上昇と、前月の2.0%上昇からプラス幅が拡大した。今春闘も好調を持続する中、賃金から物価への転嫁の進展が焦点となっている。

経団連が同月公表した春闘の回答・妥結状況(第1回集計)によれば、集計可能な17業種(97社)の賃上げ率は加重平均で5.38%。33年ぶり高水準だった前年同時期(5.58%)を下回るものの、高い伸びを維持していることが確認された。

実質賃金はマイナス

物価変動を反映させた実質賃金は4カ月連続で前年を下回り、所得の改善を実感しにくい状況は変わらない。「持ち家の帰属家賃を除く」消費者物価指数は4月に前年同月比4.1%上昇と高止まる中、同指数で算出した実質賃金は1.8%減。3月分から公表を開始した持ち家の家賃換算分を含めた総合指数で算出した実質賃金は1.3%減だった。

ピクテ・ジャパンの梅澤利文シニア・ストラテジストは、実質賃金のマイナスは「インフレが高過ぎるところに尽きるので、非常に悩ましい問題」だと指摘。食料価格などのインフレは日銀が手を出しにくいため、石破茂政権が今の賃金の伸びを確保しつつ、物価高対応をせざるを得ないとの見方を示した。

政府は2029年度までの5年間で実質賃金を年1%程度上昇させる目標を設定。中小企業の賃上げ環境を整備し、物価高に負けない賃金の上昇を後押しする。

日銀の植田総裁は3日の国会答弁で、実質賃金の持続的な増加は経済にとって非常に重要だと指摘。先行きはコストプッシュ由来のインフレは鈍化して実質賃金に回復傾向がみられるようになり、消費を下支えする力は強まるとの見通しを示した。

(チャートとエコノミストコメントを追加して更新しました)

--取材協力:横山恵利香.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.