(ブルームバーグ):ヘッジファンドがアジアで電力トレーディング人材の獲得競争に加わっている。ボラティリティーの大きい電力市場に参入し、主力分野での利益減少を補いたい考えだ。

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)やロシアのウクライナ侵攻、そしてそれに伴うエネルギー危機により、エネルギー供給を巡る大きな混乱がここ数年続き、商社やヘッジファンドは思わぬ利益を得ている。

世界的に市場環境が大きく変わりつつある中で、トレーダーらは新たな分野にも目を向けており、アジアでは電力へのシフトが大きなテーマとなっている。

シンガポールの人材紹介会社ケリー・コンサルティングのエグゼクティブディレクターで、エネルギーおよび商品取引部門を率いるエイリング・フアン氏は「商品トレーディング絡みの採用にヘッジファンドは非常に積極的だ」と指摘。「ヘッジファンドは変動が激しく、市場が活発な地域を重視しており、日本やオーストラリアの電力市場もその対象となっている」と明らかにした。

豪州には成熟した大きな電力市場があるものの、市場参加者が比較的少なく、十分な参入余地がある。ただ、送電網の制約や老朽化した石炭火力発電所の稼働停止、再生可能エネルギーの過剰生産など予測が難しい市場でもある。

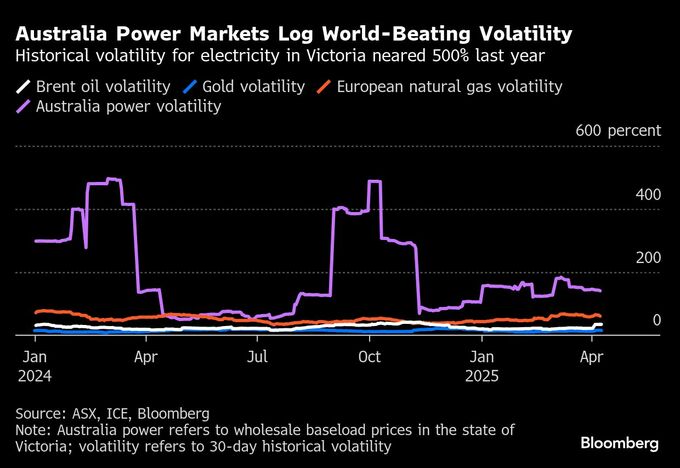

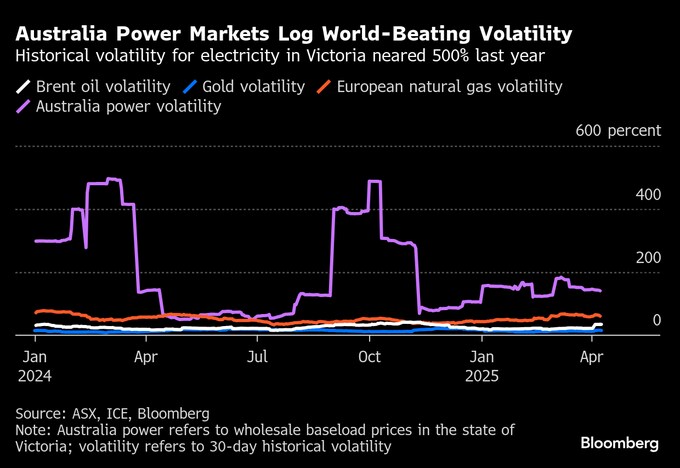

豪ビクトリア州における電力価格のヒストリカルボラティリティー(30日間)は昨年500%近くに達した。欧州の天然ガスは最大78%だ。ヒストリカルボラティリティーは従来平均との乖離(かいり)率を示す。

世界最大の電力取引所である欧州エネルギー取引所で最も急成長しているのが、日本の先物だ。同取引所によると、ドイツなどの成熟市場と比べると取引はまだはるかに少ないものの、日本のデリバティブ(金融派生商品)は昨年4倍増となった。

日本は2016年に電力小売りを自由化しており、現物取引も重要だ。再生可能エネルギーの伸びと原子力発電所再稼働を巡る動きなども、トレーダーを引き付けている。

INGグループの商品戦略責任者ウォーレン・パターソン氏(シンガポール在勤)は、「エネルギー市場が地政学的な問題に直面しているにもかかわらず、原油や天然ガスのボラティリティーはある程度低下している。そのため投機筋が他の市場に目を向けるようなった」と話し、「電力市場はより大きなボラティリティーを提供している」と説明した。

アジア太平洋地域の電力市場は欧州ほど洗練されておらず、域内で接続されているわけではないが、豪州と日本がより広範な取引に向け参入しやすい市場と見なされている。

ケリー・コンサルティングのフアン氏によれば、「従来型のエネルギー商品には多くのノウハウがあるが、電力取引では人材不足だ」という。

業界での経験があり、特に日本市場の場合は英語を話せる応募者が限られるため、ヘッジファンドは高額の基本給を提示している。ただ、リクルーターらによると、ボーナス(賞与)はポートフォリオの規模に左右され、日本ではその規模が小さい場合があることから、ボーナスの額が少ないことへの穴埋め的な意味合いもあるという。

原題:Hedge Funds Eye Volatile Asia Power Markets With New Hires (1)(抜粋)

--取材協力:Stephen Stapczynski.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.