(ブルームバーグ):国際経済秩序の解体をトランプ米大統領が意図していることは、周知の事実だ。しかしスクラップ・アンド・ビルドで、代わりに何を再構築しようとしているか明確さを欠く。その手掛かりをウォール街はスティーブン・ミラン氏に求めようとしている。

大統領経済諮問委員会(CEA)委員長に指名されたミラン氏は、エコノミストとしてはあまり知られておらず、27日に上院の指名承認公聴会に臨む際、名字の正しい発音を議員や投資家はようやく知ることになるかもしれない。金融界の必読文献リストのトップに躍り出た同氏の論文「国際貿易システム再構築のユーザーガイド(原題、昨年11月公表)」の詳しい説明も待ち遠しいはずだ。

元財務省上級顧問のミラン氏は、政策ロードマップを示したわけではないと主張するが、41ページの論文は、JPモルガン・チェースやアポロ・マネジメントを巻き込む形で、解釈を巡る興奮を引き起こし、市場を動かす要因にもなった。

トランプ氏が大胆に試みる国際貿易のリブート(再起動)策のメニューをミラン氏は提示したようだ。ドル安誘導を目指す多国間取り決め「マールアラーゴ合意」、米軍による防衛と連動する関税スケジュール、外国債権者に購入を迫る新たなタイプの米国債もリストに含まれる。

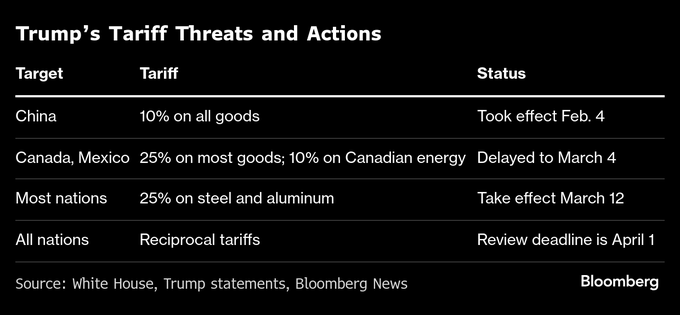

トランプ政権2期目のスタートから数週間が経過したが、今回はより広範な変化が起きると大統領は示唆し、ほぼ全ての国・地域、とりわけ巨額の対米貿易黒字を計上する国・地域を対象に関税賦課が検討されている。長年の同盟国は、米国から安全保障の傘の見直しを警告され、投資家は懸命に変化に対応しつつ、混乱が落ち着いた後、世界経済がどうなるか不安視している。

クレジットサイツのマクロ戦略責任者ザカリー・ グリフィス氏は「この論文がなぜこれほど注目を集めるか、タイトルを見れば分かる。トランプ大統領と政権は強気だ」と分析。忠誠心の強いメンバーで再活性化されたチームが配置され、「これらの政策が実行される可能性は高まるばかりだ」と指摘した。

グリフィス氏によれば、「米国がそこから多大な利益を得ている既存の秩序を転換するかなり大規模な取り組み」がミラン氏の論文では示されており、一連の政策が実行に移されれば、破壊的な混乱を招きかねない。米国は現在、平時としては過去最大の財政赤字を抱え、「そうした変化にアプローチするには、脆弱(ぜいじゃく)な時期」と考えられる。

ミラン氏の論文に多くの人々が指針を求めており、政権内の政策担当者より真剣に受け止める兆しも見て取れる。ヘッジファンド運営会社ハドソン・ベイ・キャピタルのシニアストラテジストだった同氏(当時41歳)は、昨年11月の米大統領選翌週に論文を公表した。

マーケットメーカーの間でカルト的ステータスを得たミラン氏だが、ホワイトハウス内部でどのような影響力を持つことになるかは不明だ。同氏にコメントを求めたが、これまでのところ返答はない。

原題:Trump’s Big-Picture Economist Already Has Wall Street Hooked(抜粋)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.