「事業承継には、いつ着手したらいいのだろうか?」

これは、企業オーナーから日頃よくお伺いするご質問のひとつです。一般的には「不測の事態に備え、少しでも早く着手することをお勧めします」と回答されることが多いでしょう。

しかし、オーナーにとって事業承継には多くの不確定要素がある上、自らの衰えやリタイア、相続などと向き合わなければならないなど、前向きに取組む気持ちが萎える要素も多く、つい先延ばしになることもあると思います。でもいつかは着手しなければならない事業承継。手遅れにならないためには、いつ着手すればいいのでしょうか?

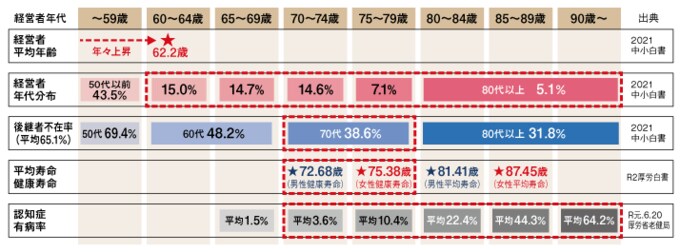

経営者年代分布をみると、経営者の平均年齢を越えてくる60歳以上の経営者は、全経営者の半分以上を占め、うち70代の経営者の4割近くは後継者不在といわれています。一方、70代は将来の健康寿命の到来や、認知症有病率の急激な上昇を控えていることもあり、この年代の後継者不在率の高さは気になるところです。

一般的に事業承継には一定の期間が必要ですので、今は健康上何ら問題がない方でも、「60歳を過ぎたら事業承継に着手したほうが良い」というのが、冒頭の問いに対する一つの答えになると思います。しかし、事業承継をオーナーの身体や気持ちの衰え、相続への備えとして位置づけてしまっては、前向きな気持ちで着手する気持ちになれないかもしれません。

そこで、事業承継を自社の持続的な成長・発展につなげるためのステップとして位置づけてみてはいかがでしょうか。取組みに対するモチベーションや姿勢が大きく変わるのではないでしょうか。

昨今、世界的な新型コロナウイルス感染症の蔓延やロシアによるウクライナへの軍事侵攻など、市況やサプライチェーンなどにも多大な影響を与える想定外の事態が頻発し、気候変動や少子高齢化などの様々な社会課題とも相俟って、企業経営は一瞬の油断も許されない様相を呈しています。このような環境下、2022年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2022」では、政府として社会課題の解決と経済成長を同時に実現できる社会経済への変革を目指し、そして円滑な事業承継やM&Aの支援を行う体制整備等に取り組むことも言及されています。

事業承継を解決すべき課題と捉え、付加価値創造の源泉としての成長戦略と位置づければ、自社の変革を目指す機会と捉えることができます。換言すると事業承継は、オーナーが社会経済における自社の役割や付加価値、強み・弱みなどを客観視したうえで、次世代の新たな視点や創造の芽との融合を通じて稼ぐ力を一層強化し、ガバナンスや組織体制などの変革を通じて変化への対応力の強化(持続性の確保)を実現する、またとない成長機会となり得ます。

そして、事業承継と自社の成長の同時実現を成功裏に進めるためには、長年事業に精通し熟練したオーナーの客観的かつ俯瞰的な視点がポイントだと思います。室町時代の能の大家である世阿弥も「離見の見にて見る所は、すなわち見所同心の見なり(花鏡)」、つまり我見(主観的視点)から離れ、自らを離見(客観的視点)で見る俯瞰的な視点を持つことの大切さを伝えています。オーナーがこうした力を遺憾なく発揮できるのはやはり円熟味が増す60歳くらいからではないでしょうか。因みに同じく世阿弥の「老後の初心忘るべからず(花鏡)」という言葉は、人は年とともに衰えるばかりではなく、初心を忘れず向上心があれば何歳になっても成長できると、事業承継という人生初の大仕事に取組むオーナーに対して、一歩を踏み出す勇気をくれているようにも感じます。

心理学の観点でも、人生の壮年期(40~65歳※)における次世代との関わりは人生の集大成を左右する重要なポイントです。発達心理学で有名な米国の心理学者であるエリクソン(1902-1994)は、人は社会や人間関係における発達課題を克服しながらアイデンティティを確立し、壮年期(※)に次世代を担うものへ積極的に関与するというステップを踏み、克服することで、やがて自分の存在価値や人生の意味を見出し、生涯成長しながら豊かな人生を歩むことにつながることを教えてくれています。

自社の持続的な成長の観点でも、オーナー自らが豊かな人生を歩むという観点でも、60歳を過ぎたら事業承継へ着手する適齢期なのではないでしょうか。

(※)エリクソンによる定義。当時の米国と現在の日本では大きく環境が異なるため、ご参考までにご覧ください。

情報提供、記事執筆:MUFG相続研究所 主任研究員 酒井健太郎