富士山の麓、山梨県側にある5つの湖が富士五湖。その一つ、一番西側にあるのが本栖湖です。水深121.6m、本州No.1の透明度を誇る湖です。

実はこの湖の湖底に土器が散在しているのです。この土器は一体、なぜ湖の底にあるのでしょうか?

そもそもの始まりはダイバーたちからの報告でした。

1990年代、本栖湖を潜るダイバーから「湖底に土器が沈んでいる」との報告が多くあり、当時の上九一色村が記録調査を開始しました。

調査では湖底に1m四方に区切られたパイプを繋げた枠を沈め、その中にある物を記録するという手法が取られ、多数の土器が引き上げられました。

町村合併で誕生した富士河口湖町教育委員会で文化財担当の杉本悠樹学芸員は今も調査を続けています。

杉本学芸員によりますと、土器が見つかったのは本栖湖の東南岸、沖合い50m、水深5〜15mの場所でした。

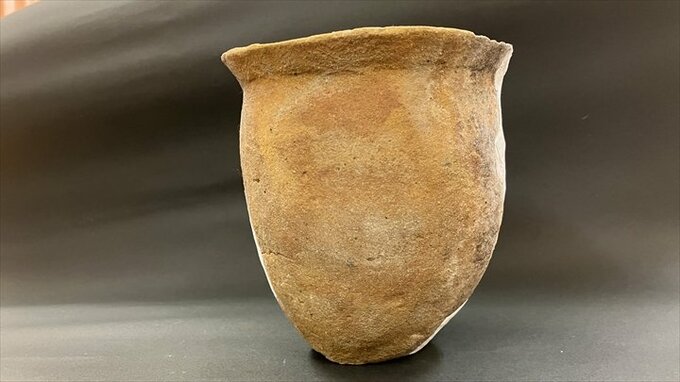

引き上げられた土器を調べてみると、土器は古墳時代前期(5世紀前半)に作られたものが多く、縄文時代中期のものも数点ありました。

富士河口湖町 生涯学習課 文化財係 杉本悠樹 学芸員:

土器の出土というと、通常は土の中から破片の状態で発見されることが多いが、湖底から発見された土器はその形を残したままの状態だった。

見つかった土器は水中に長期間沈んでいたために、水に触れていた部分は崩れてしまったり、表面の模様が目立たなくなってしまったものも多くありましたが、全体の形状は保たれていました。

なぜ湖底から大量の土器が、しかも形状が保たれたまま発見されたのか。

いくつかの説が考えられると言います。