久保田さんによりますと、軍艦島も初めは木造長屋の1階建ての建物ばかりでしたが、人口が増え2階建ての立体長屋に建て替えられました。

しかし木造の建物では火を使う台所作業は火災への懸念から1階でしか行うことができず、2階に住む人にとっては生活に不便さが生じていました。

しかし、石炭増産に伴って島民がどんどん増加したこと、1階でしか台所作業ができない不便さの解消、生活する中での火災の予防、さらに海の真ん中にある軍艦島で台風などによる大波の被害を防ぐなどの理由から、1910年頃になると軸組は木造、床はコンクリートの混構造へと建て替えられ、生活空間は上へと広がっていったそうです。それが旧14号棟だということです。

そして、この旧14号棟を基礎として1916年に日本初の鉄筋コンクリート造りの7階建ての30号棟が建設されました。

こうした建築構造の変化には、当時の人々の集合住宅の在り方が表れているといいます。

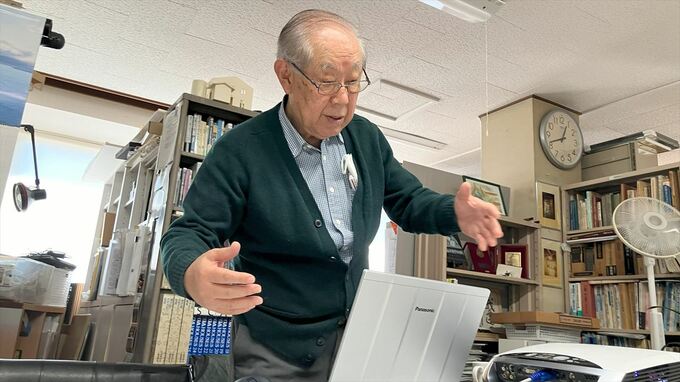

久保田要さん:

「自然の猛威の中で数千人の人々が小さい島で暮らしていく」

「軍艦島の建築物は鉱山技術者や建築設計技術者、その他の設備技術者など多くの名もなき設計・エンジニアたちが、人々の生活の安心と安全を第一に知恵と工夫を凝らしてできたものだと思う」