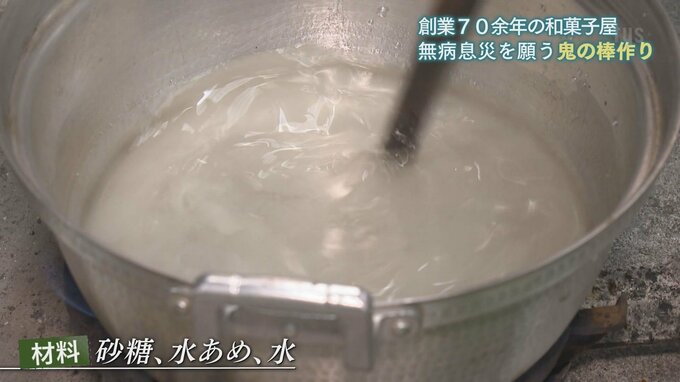

鬼の棒作り・材料はシンプル

材料は、砂糖・水飴、そして水のみ。シンプルだからこその難しさがあります。

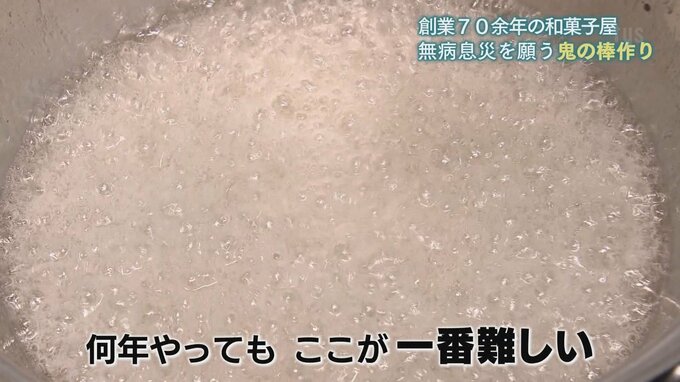

弘之さん「難しいのは、あげどころ。どうかなって悩んでいるすきに、煮詰まり過ぎたりとか。見極めのポイントは…勘以外にないやろうね」

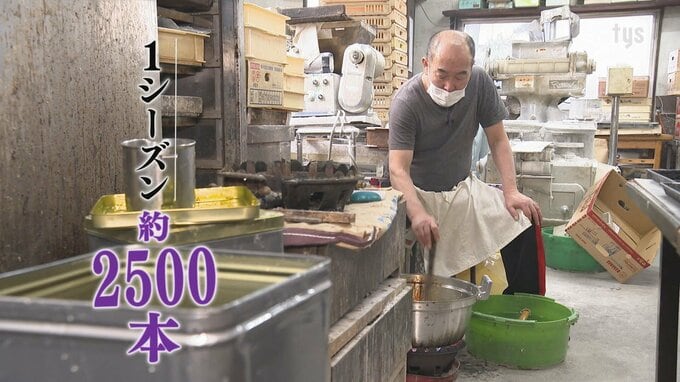

大小あわせ、1シーズンで2500本。節分までの2週間は、ほぼ毎日鬼の棒作りです。

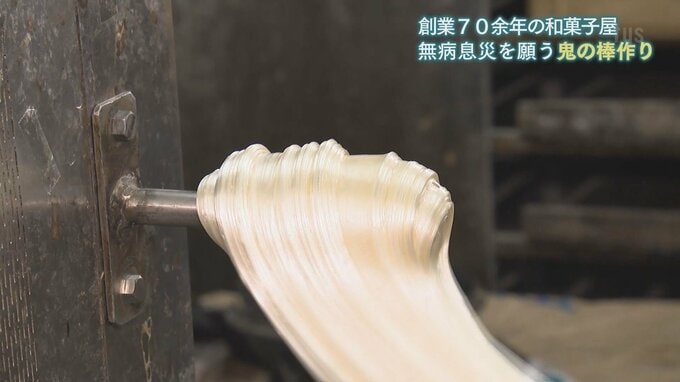

飴が煮えたら、鉄板に移して冷まし、ムラができないよう、一つの塊に。そして飴を練ります。

混ぜることで飴に空気が入り、表面が白くなっていくのがわかります。こうすることで飴の食感がサクサクになると言います。

父から子へ、少しずつ技術の継承も・・・

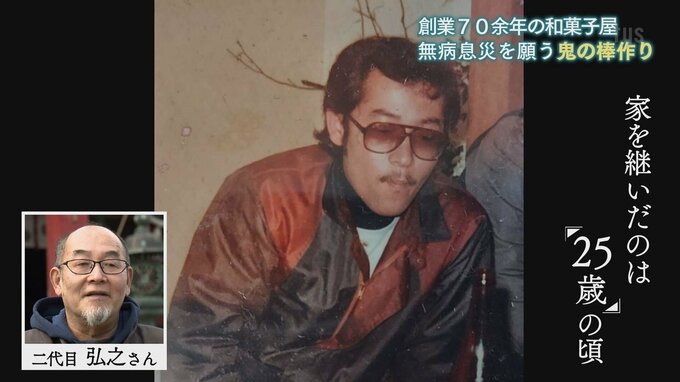

二代目 弘之さんが家を継いだのは25歳のころ。元々、家業を継ぐ気は なかったと言います。

弘之さん「家が嫌いで…とりあえず家を出たかった。兄貴が後を継いだんですよ。兄貴は東京の菓子学校行って、海外で2年間修業しながら回って後を継いで、1年で死んだんです。兄貴が27歳の時に…」

それは急なことだったといいます。家を継ごうと思った理由は…

弘之さん「親父のがっくりした姿を見て…親父もお袋も、2人が兄貴を頼ってましたんで」

先代からの誘いもあり、家を継ぐことを決意。

弘之さん「僕は全く菓子の勉強をしとらんので、だから息子には、家を継ぐなら菓子学校で基礎を習えと言ったんです」

『手に職をつけろ』、これが三井家の育て方です。

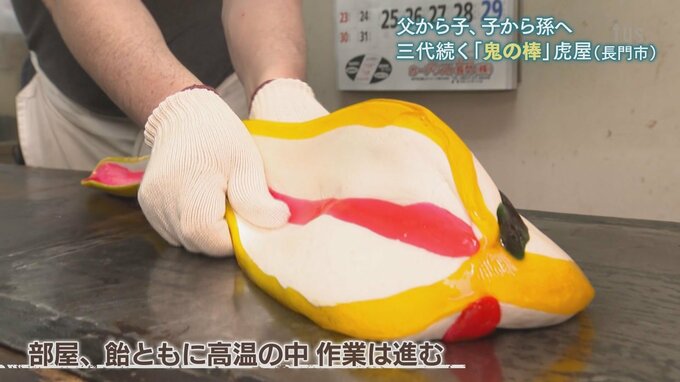

さて、別の飴に食紅を加え、色付けようの飴も完成し、いよいよ飴を伸ばします。

飴が固まりにくくなるよう炭火で部屋を温め、台の上で飴を楕円状に伸ばします。

白い飴と色飴をあわせ、あとは時間との勝負。

鬼の棒作りのほとんどは、弘之さんの仕事。炭火は部屋だけでなく、鉄板も温めています。

この時、飴を煮過すぎていたらヒビが入り、

熱が弱ければ、飴の角が立たず、絶妙な熱加減が必要な作業。

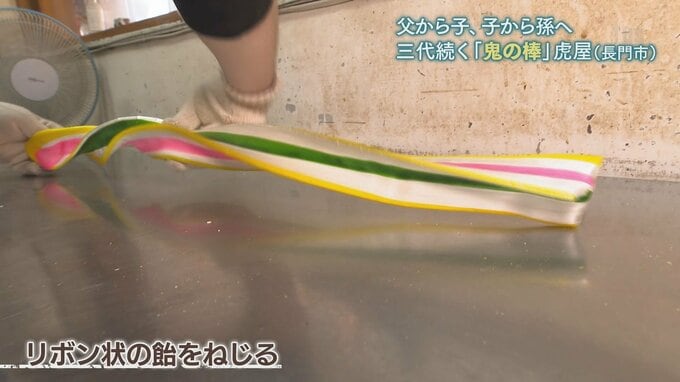

リボン飴を螺旋状にねじれば、鬼の棒の完成です。

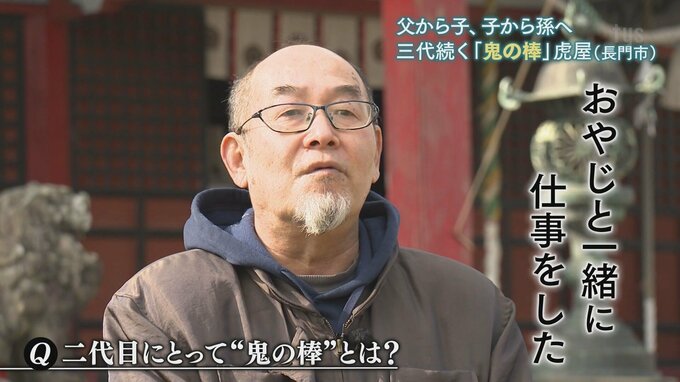

Q.弘之さんにとって鬼の棒とは?

弘之さん「しいて言えば、親父と一緒に仕事したのが鬼の棒だった。で、親父も教えるために交代してやるんだけど全然できなかった。俺には、むいてないなと思いながら…親父が亡くなったあくる年には、一人でできたので」

3代にわたり受け継がれる、鬼の棒という名のバトン。地元を大切に、伝統を守りつつ、新たなものも取り入れる虎屋のスタイルはまだ、始まったばかりです。

弘之さん「初めの10年はちょっと、たまらんかったけど、後の30年は落ち着いて、なるようになるかと…。そして今、息子らが帰ってきたから、なるようになるかじゃなくてならんにゃいけん状態ですね」

虎屋 山口県長門市仙崎新屋敷町1087-32(TEL:0837-26-0703)