山形県鶴岡市で大みそかに発生し、2人が死亡した土砂災害。発生原因の調査にあたった山形大学の専門家に話を聞きました。

土砂災害が発生した当時、現地で取材を行った棚橋アナウンサーです。

棚橋アナウンサー:今回、私は発生原因の調査にあたった山形大学の専門家に話を聞きました。同じような被害を出さないために、私たちにできることを考えます。

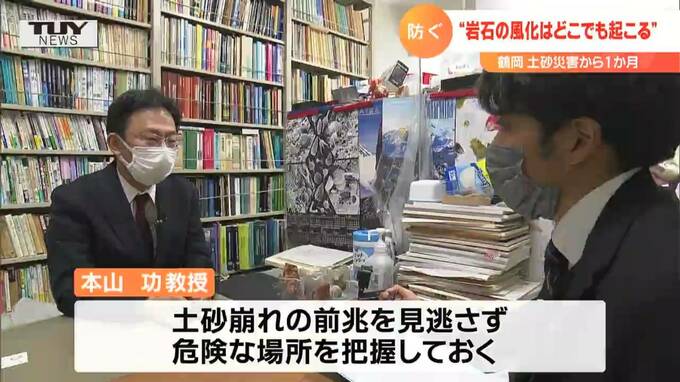

山形大学災害環境科学研究センター所長の本山功(もとやま・いさお)教授です。

地質学や古生物学を専門としています。

今月8日、本山教授は鶴岡市西目(にしめ)で、土砂崩れの発生原因を探る調査を行いました。

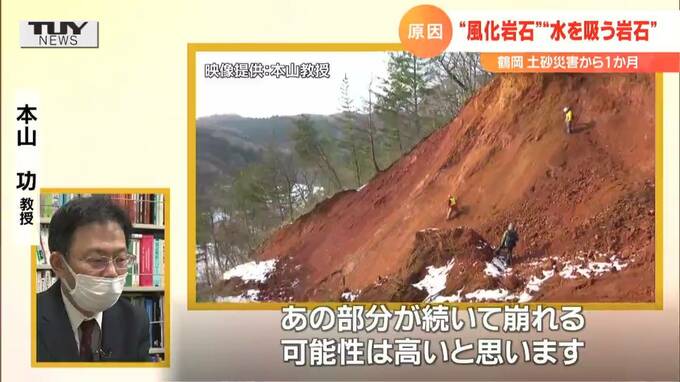

こちらは、本山教授が撮影した斜面の様子です。

赤黒い土がむき出しになっていて、大きな亀裂も確認できます。この亀裂は、1か月前の土砂崩れ当日から、今月8日までに、新たにできた可能性が高いということです。調査の結果、本山教授が感じたことは。

本山功教授「一番崖の奥のところはかなり急な斜面が残っていて、おそらくまた大雨が降ったり雪解けのシーズンなどにあの部分が続いて崩れる可能性は高いと思います」

その理由はこうです。

県や鶴岡市の調査でも可能性が指摘されていますが、本山教授もまた、今回の土砂崩れは「地層の風化が引き起こした」と考えています。

本山功教授「おそらく安山岩などが風化したものだと思います。風化して変質したものだと思います。元はこのようにカチカチの岩石だったのですが、風化して非常にもろくなってこのように指先で割れてしまう」

これらは、本山教授が現場から採取してきた岩石です。

火山礫凝灰岩、泥岩、砂岩、そして安山岩の4種類。

触れただけで崩れてしまうほど風化が進んでいます。

そして、4種類の成分を分析すると、「地層の風化」を証明する結果が出たと言います。

山功教授「鉱物分析の結果としては大きく二つの風化でできる鉱物、風化生成鉱物が確認できています。この岩石は風化しているということが鉱物学的に確認できたということです」

先月、鶴岡市西目地区では、多くの積雪がありました。

雪は、いずれ溶けて水になります。

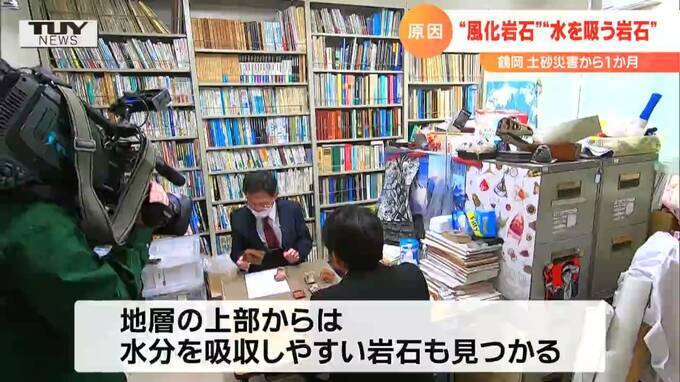

実は、土砂崩れ現場の地層の上部からは、水分を吸収しやすい岩石も見つかっています。

本山功教授「こちらの元の岩石には非常に多くの水分が含まれていて重くなっていたことが分かるわけです。そういったものが崖の上にのっているということは、崖全体に強い荷重がかかって崩れやすくなっていたと」

風化が進み、崩れやすくなった地層と、水を吸いやすい岩石。悪い条件が重なったように感じますが、本山教授は、今回の土砂崩れは、決して他人事ではないと訴えます。

本山功教授「鶴岡市の一部のところだけに何か特別な気象条件があって風化が進んだということは考えられないということなので、こういった風化はどこでも起こりうる」

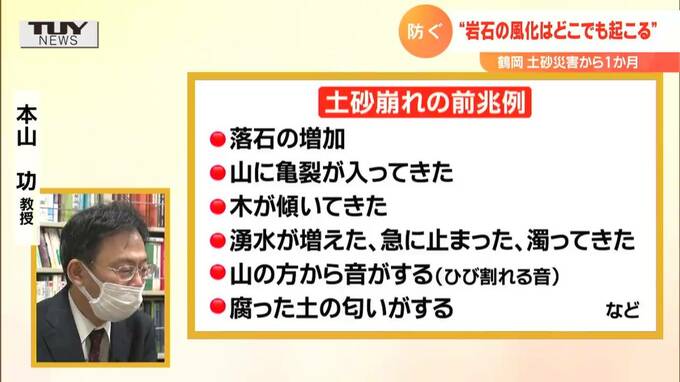

では、土砂崩れにはどのような前兆があるのでしょうか?

本山功教授「落石が最近多くなってきたなとか、山に亀裂が入っているとか、木が傾いてきたとか湧水が多くなったとか、急に止まったとか、濁りだしたとかですね、夜中、山の方から音がするとか、においがするとかですね、そういった兆候が出る場合もあります」

本山教授は、土砂災害から命を守るために、その前兆を見逃さないこと、市町村が作るハザードマップを確認しどこに避難すれば良いかを確認しておくことが重要だと話しています。