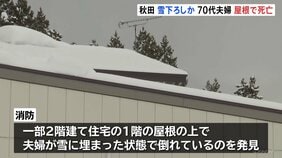

2人が犠牲になった山形県鶴岡市の土砂崩れについて、きょう(5日)、現地に専門家が入り、調査が行われました。専門家は原因に雪とその溶けた水をあげました。

報告・棚橋祐太

「現場から100メートルほど離れた場所に来ています。手前には崩れた建物や土砂が溜まったままの状態です。そして奥の崖の上では調査が行われています。」

先月31日に鶴岡市西目で発生した土砂崩れ。

民家などおよそ10棟が倒壊し、男女合わせて2人が犠牲になりました。

きょう、地質学の専門家で山形大学名誉教授の八木浩司(やぎ・ひろし)さんなどが入り、上空からのデータを活用しながら現場の状況を確認しました。

土砂崩れは何が原因と考えられるのか。調査のあと、取材に応じた八木氏は。

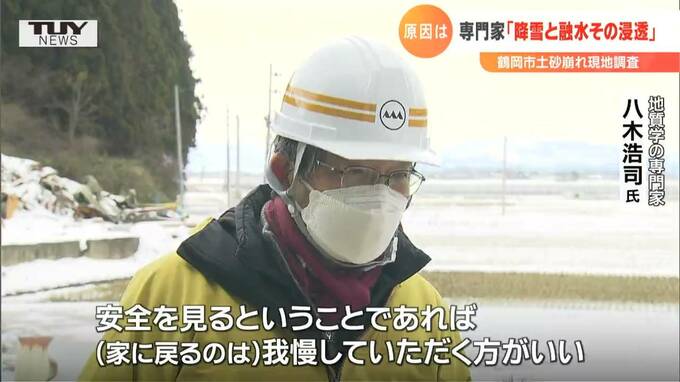

八木浩司氏

「降雪と融水、その浸透に尽きると思います。風化してもろくなった地層に水がしみ込んで崩れた。」

調査では、山の土が風化していることが分かり、多くの割れ目や隙間が見つかったということです。

そこに影響を与えたとみられるのが。

八木浩司氏

「12月の半ばの降雪。降雪に伴う融水。その浸透が順に起こってきたと考える」

鶴岡市は8世帯22人に避難指示を出していて、住民がホテルなどで避難生活を送っています。

避難解除のめどについては。

八木浩司氏

「雪も降ってきますし、斜面の状況あまりよさそうではないということを考えると、安全を見るということであれば、(家に戻るのは)我慢していただく方がいい」

八木氏は、出水期の前などに集落の山や崖などに割れがないか、水がしみだしていないか、確認することが重要としています。

八木浩司氏

「災害というのは起こる前に必ず兆候がある。そういったものを見逃さないことが重要。」

市では、調査結果を受けて避難指示や通行規制の解除などを見極めるということです。

■なにがあった?土砂崩れの状況

土砂崩れは、12月31日午前1時頃、山形県鶴岡市で発生が確認された。

山の斜面が幅120メートル、高さ20から30メートルにわたって崩れ、民家など約10棟が土砂に巻き込まれた。

崩れた土砂は2万立方メートルにもなるという。

警察や消防、自衛隊などが200人態勢で救助活動を行い、4人を救出したが、男女2人が死亡。2人が軽傷に。

現場では崩れた建物にいた80代男性と70代女性の夫婦の行方が分からなくなり、DNA鑑定を行うなどして、死亡した男女2人がこの夫婦であることが確認された。

現場付近の住民20人が現在も避難生活を余儀なくされている。