「つなぐ、つながるプロジェクト」として、「終戦」について考えていきます。

3回目のきょうは、

戦争の最中(さなか)に描かれたこどもたちの絵を通じて、平和の尊さを見つめます。

戦地へと兵隊を送り出す鼓笛隊。兵隊の頭上から爆撃する戦闘機。

日中戦争(1937年~1945年)の最中に、子どもたちが描いた絵です。

お盆の時期にあわせて、山形県東根市で開催された展示会。

会場には、日本が太平洋戦争へと向かう時期に描かれた作品、

およそ100点が展示されていました。中にはこんな絵も…

東の杜

片桐崇さん

「軍隊に行く人たちを見送っている絵ですね」

たくさんある絵の中に、山形県東根市の小学生が描いた作品がありました。

東の杜

片桐崇さん

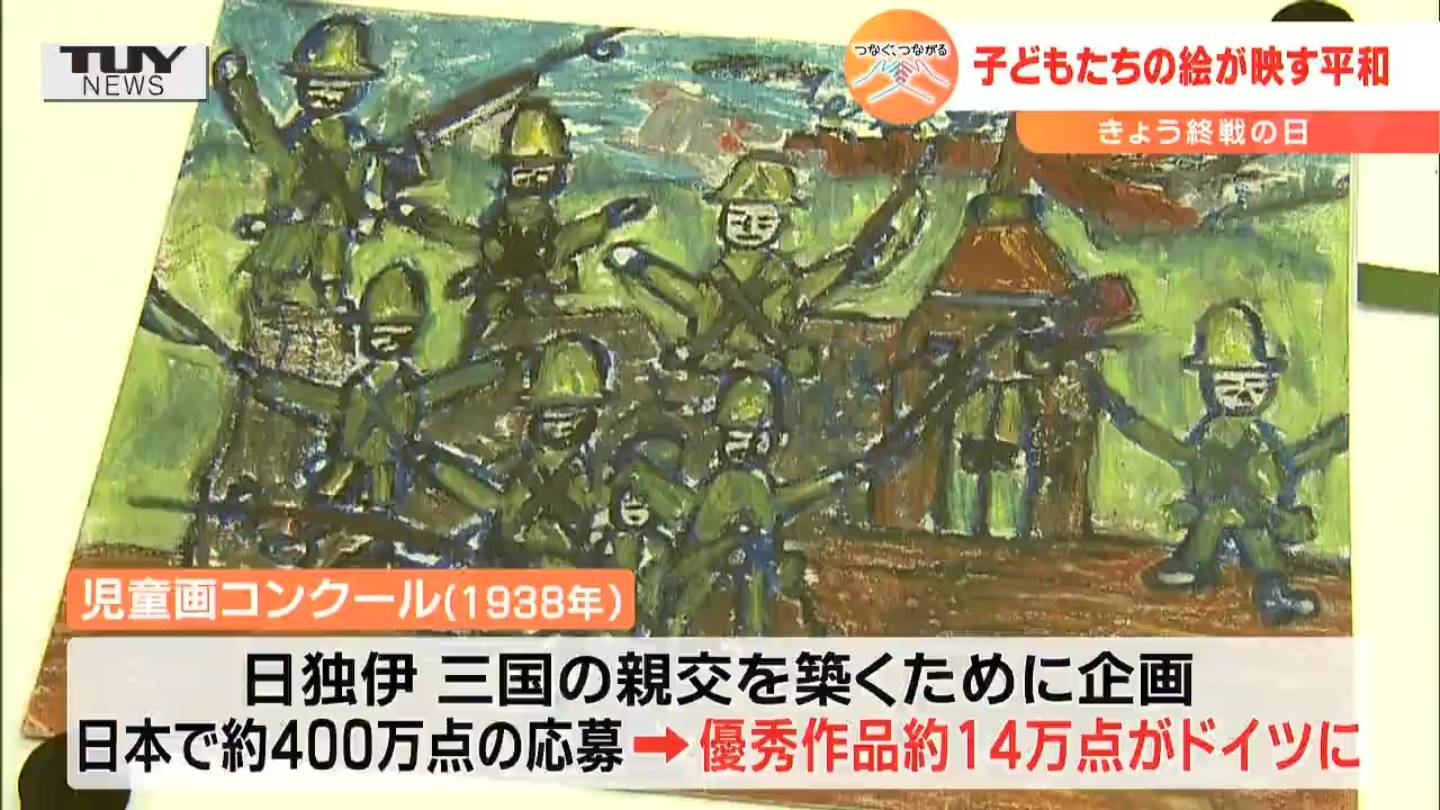

「昭和13年(1938年)に書かれた絵。

昭和14年(1939年)に海を渡ってドイツに行った。展示されて、その後に見つかった」

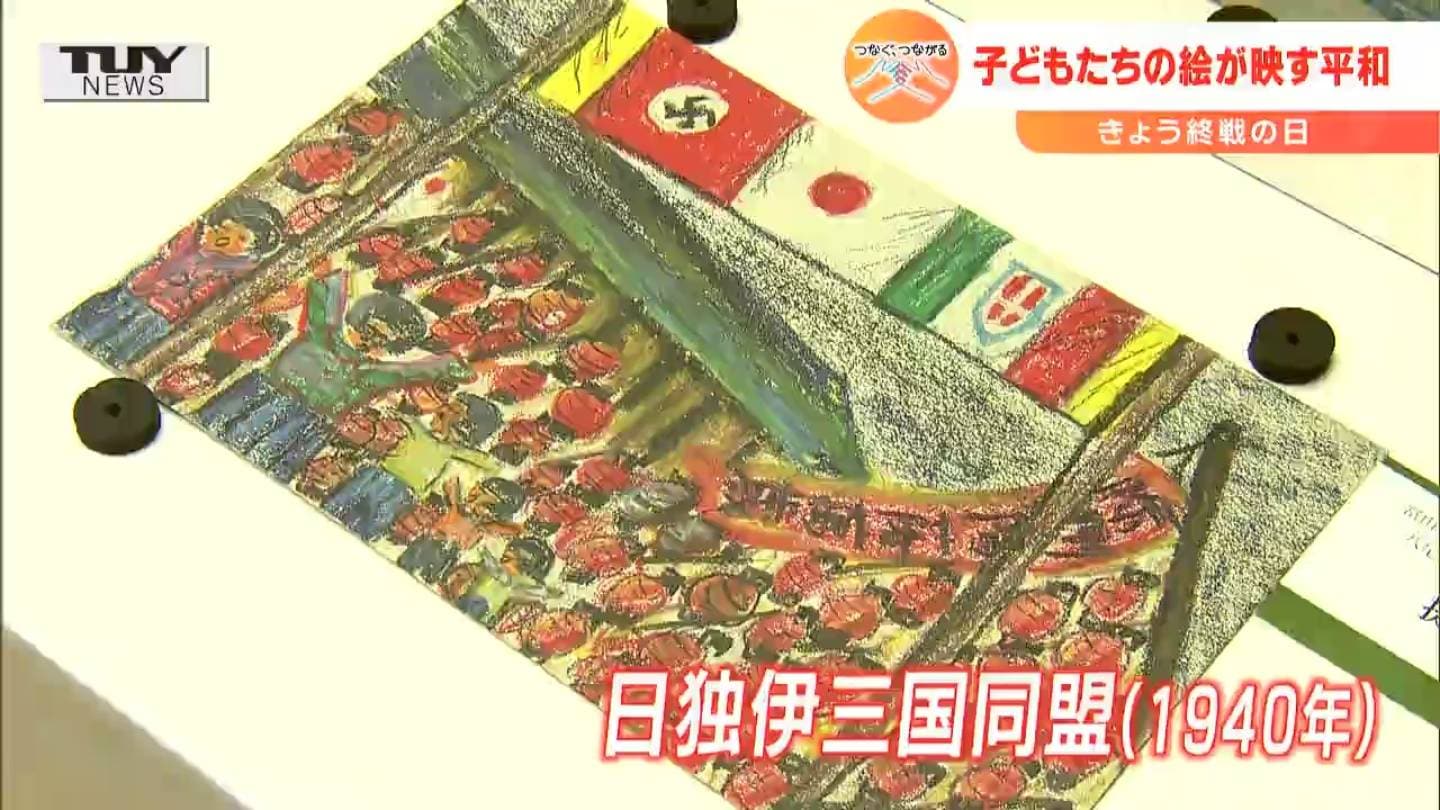

昭和15年(1940年)に締結された「日独伊(にちどくい)三国同盟」

その2年前、三国の親交を築くために、児童画のコンクールが企画されました。

3か月の募集期間で集まった作品は、日本国内だけでもおよそ400万点。

そのうちの優秀な作品、およそ14万点が船でドイツに送られたといいます。

数年前に日本の研究者がドイツで発見した作品の一部が、今回展示されました。

この作品は、東根小学校に通っていた柴田さんという方が描いたことが分かりました。

東の杜 片桐崇さん

Q柴田さんがもしご存命なら何歳くらい?

「93歳か94歳ではないか」

館長の片桐さんは、当時の小学校の名簿を基に、柴田さんを探してきました。

しかし‥‥

東の杜 片桐崇さん

「地元の年配の人に尋ねているがなかなか見つからない。何か手がかりがあれば…」

今回の展示会では、作者から実際に話を聞くことは出来ませんでした。

それでも、こどもたちが描いた作品は、見る人に「平和の尊さ」を語り掛けます。

訪れた人

「本当に貴重ですね。当時の躍動感があらわされている。

一度ドイツに渡ってそれが日本に戻ってきて、山形の作品があるのはすごいこと。

今(ウクライナで)戦争が起こっている最中なので悲しいことがない世の中になると良いと思う」

訪れた人

「むかしスケート場なんてないから、道路が凍って道路で滑っていた」

会場ではもう一つ、展示会が開催されていました。

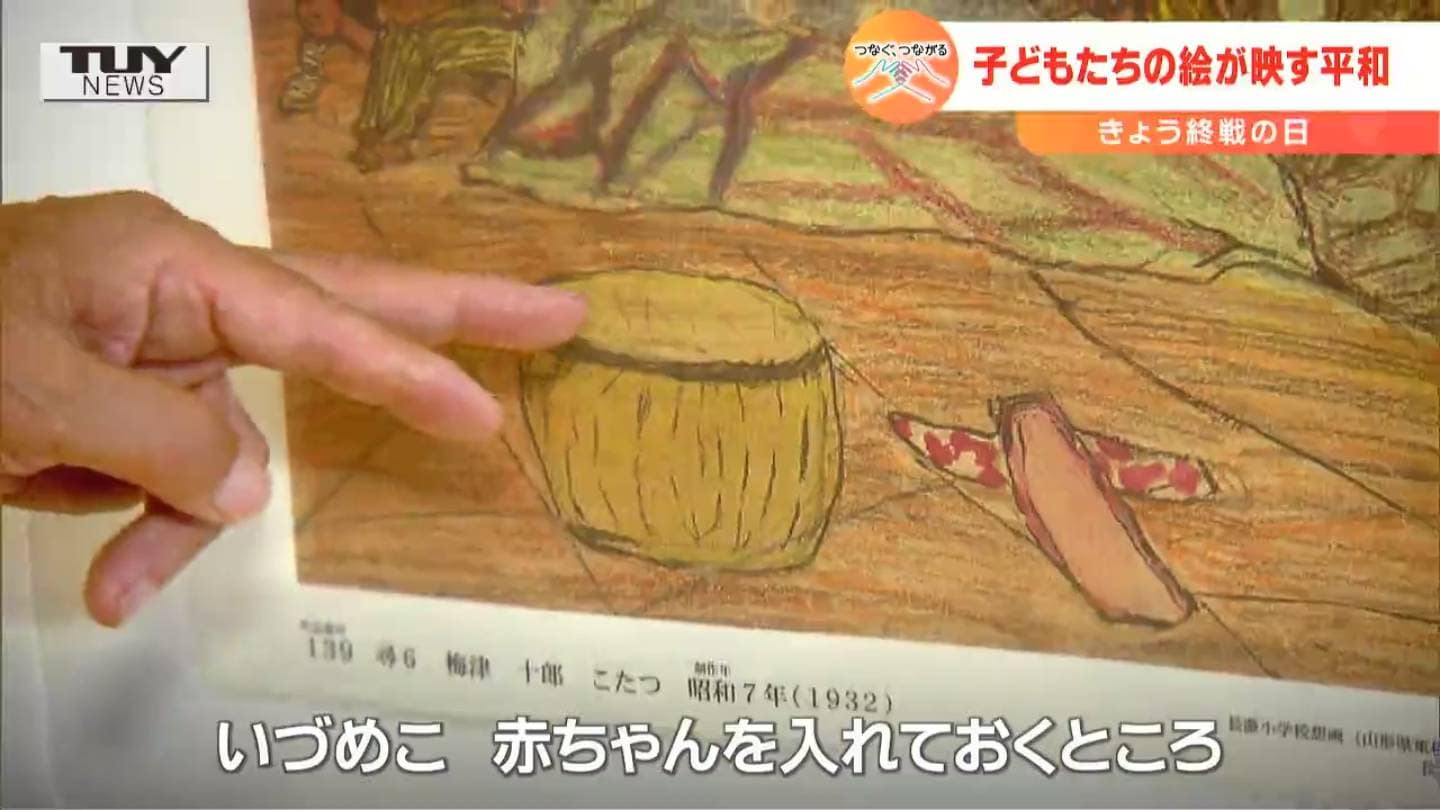

長瀞小学校想画を語る会

小野正敬会長

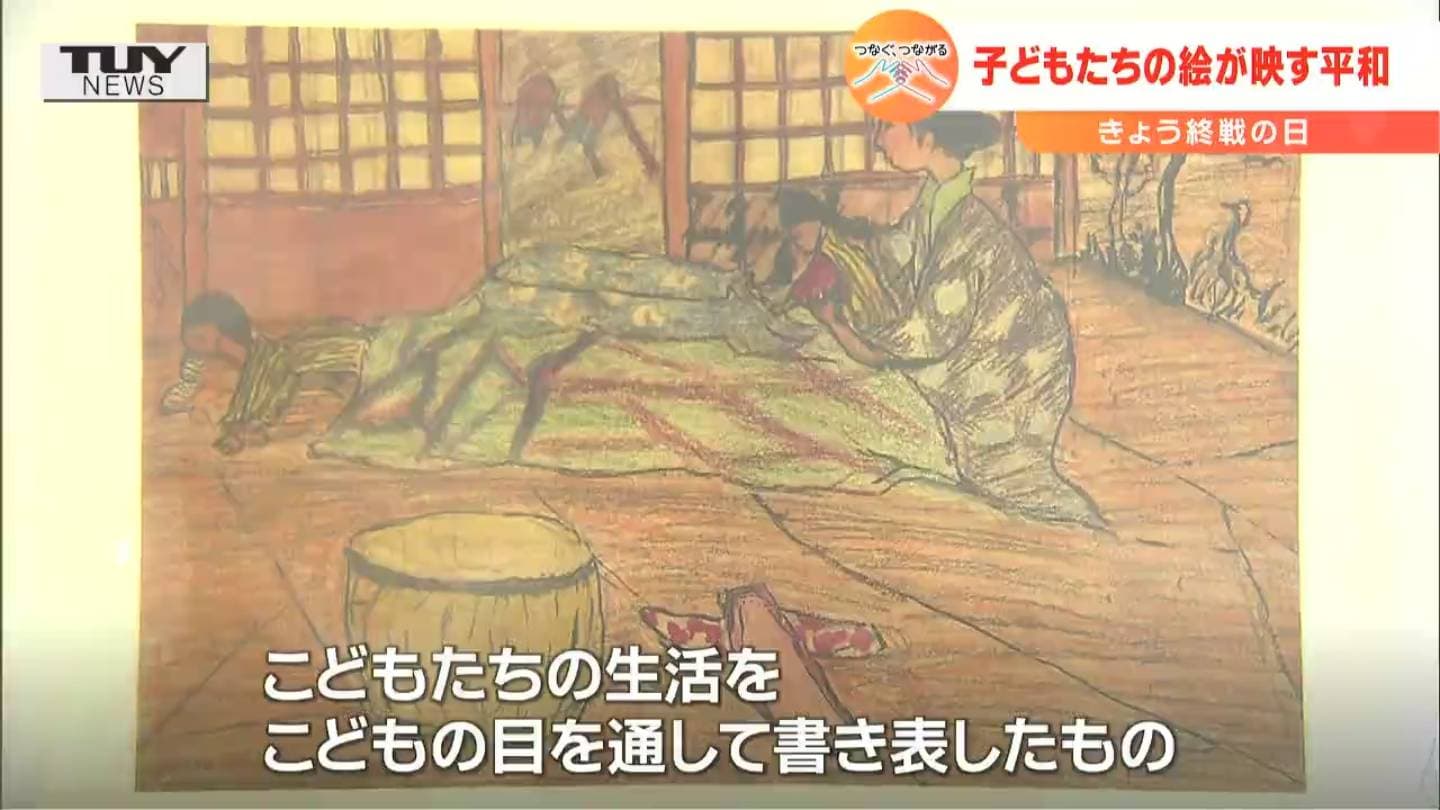

「いづめこ。赤ちゃんを入れておくところ。

こどもたちの生活を、こどもの目を通して書き表したもの」

長瀞小学校想画を語る会の小野正敬さんです。

会場に展示されている絵は「想画」と呼ばれるもので、

昭和2年から12年頃(1927年~1937年)にかけて、

日本が戦争に突入する直前の時期に描かれたものです。

作品に共通しているのが。

長瀞小学校想画を語る会

小野正敬会長

「こどもたちは自分の思ったとおりに描けるということは最高の喜びだったよう」

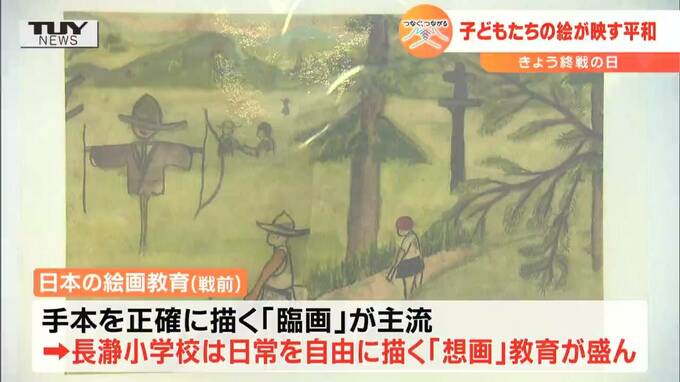

戦前、日本の絵画教育は、手本を正確に描く「臨画(りんが)」が主流でしたが、

長瀞小学校では、日常生活を自由に描く「想画(そうが)」が盛んに行われていました。

長瀞小学校想画を語る会

小野正敬会長

「長瀞小学校にずっとあった。(戦時中)国民学校になった時もあった。

終戦だとなった時に先生たちが持ち出して、それを整理して、ずっとしまっておいた。

昭和39年(1964年)に出した」

戦禍で作品の多くは失われてしまいましたが、

長瀞小学校には、今でも900点以上の想画が保管されています。

訪れた人(保護者と小学5年生)

「80年前の同じ歳くらいの子どもたちが書いた絵を見せてあげたいと思って。

昔の暮らし方が分かって勉強になった。

今ではあんまりしないこととかをしていて、今では味わえない体験をしていたんだと思った。

いまだに保管されていたことがちょっと感動的。ありがたいです、一緒に見ることが出来て」

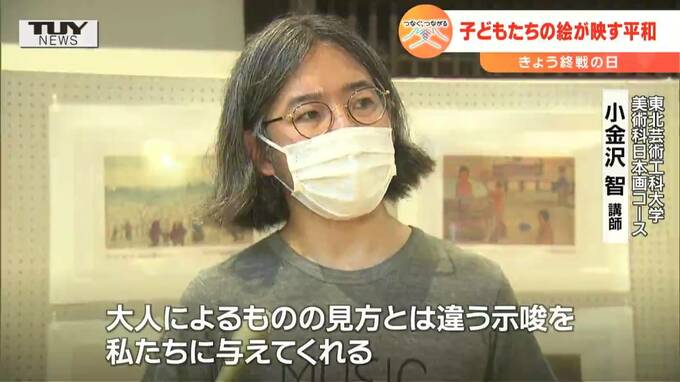

大学で美術を教える小金沢(こがねざわ)さんは、歴史的価値にも注目しています。

東北芸術工科大学 美術家日本画コース講師

小金沢智さん

「今の環境とは違う、当時のイキイキとした人の暮らしの営みが見えてくる。

当時のこどもたちは記録というような意味合い、思いはなかったかもしれないが

結果として、当時の生活とか風俗を感じさせる貴重な記録になっている

こどもたちから見たまなざし。そこは大人とは違うものの見方

大人によるものの見方とは違う示唆を私たちに与えてくれる」

長瀞小学校想画を語る会

小野正敬会長

「想画を語るようになったのは家族愛。これを見ると昔のことを思い出す。

今はこういうものを置き忘れてきた。忙しくなってきた。

この時代はみんなで助け合ってきた。

人と人とのつながり、そういうことを当時のこどもたちは大事にしていた」

終戦から77年目の夏。

東根市には、世代を越えて「平和の尊さ」を見つめる姿がありました。