今年の春から夏頃に海洋放出の方針が決まった福島第一原発の処理水。政府が漁業者と約束を交わした“関係者の理解”について検証します。(全4回①②③④のうち②)

海外でも行われている「トリチウムの放出」

議論の焦点となるのが放射性物資「トリチウム」です。

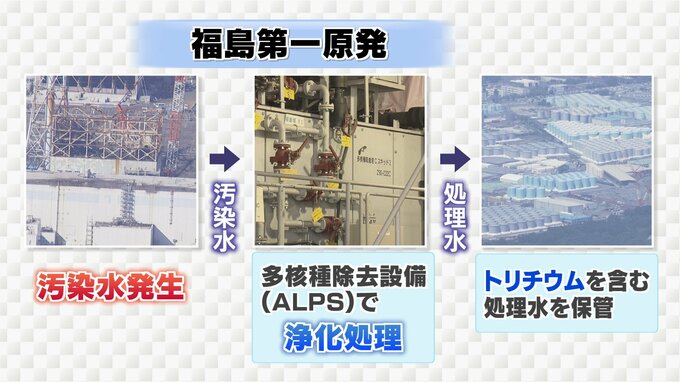

2011年の福島第一原発の事故後、原子炉建屋では、原子炉を冷やすために注入した水や雨水などが溶け落ちた燃料に触れ、放射性物質で汚染された水「汚染水」が発生しています。

東京電力は、この汚染水を処理するため、アルプスと呼ばれる設備を使い汚染水を浄化していますが、トリチウムは取り除くことができず、これまで「処理水」として原発港内のタンクに保管してきました。

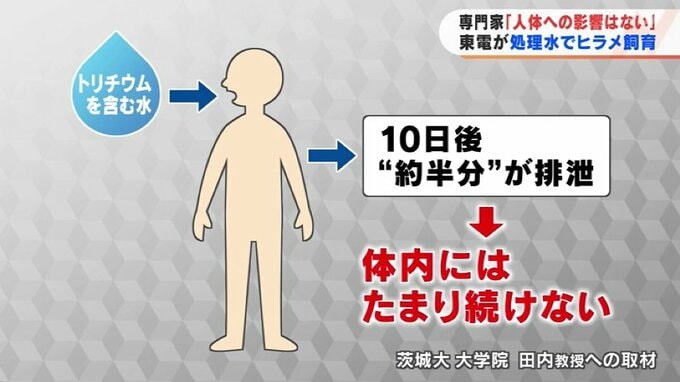

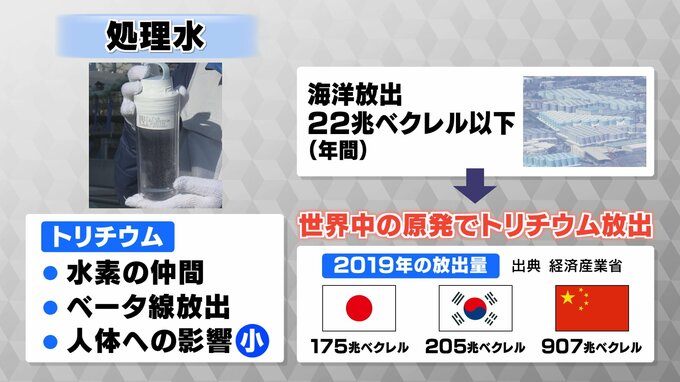

「トリチウム」は、自然界に存在する放射性物質で「水素の仲間」に位置づけられています。トリチウムはベータ線を放出しますが、人体への影響は小さいとされています。

そして、政府の計画では、このトリチウムを含む処理水を年間22兆ベクレル下回る量を海へ流す予定です。

問題となっているトリチウムの放出ですが、実は国内をはじめ海外でも行われています。経済産業省によりますと、世界各国の原子力発電所では、この「トリチウム」を液体廃棄物として海や川へ流しているほか、大気にも放出しています。

国内と隣国をみてみますと、2019年は国内の原発で175兆ベクレル、韓国では205兆ベクレル、そして中国では907兆ベクレルのトリチウムが放出されているということです。

政府と東京電力は、処理水の安全性を訴えていますが、漁業関係者は海洋放出計画に強く反対しています。