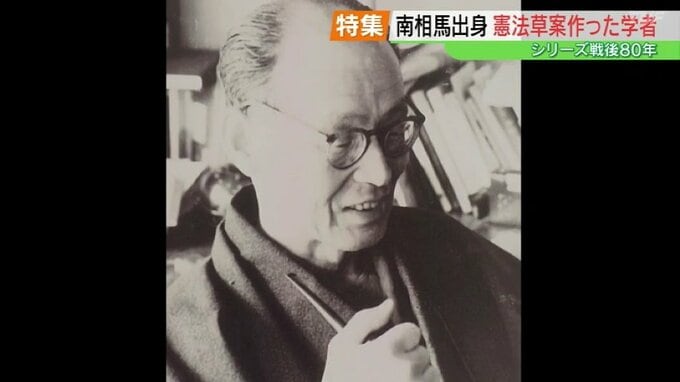

今年、日本は戦後80年を迎えました。終戦を機に、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を柱とする日本国憲法が新たに作られました。一部では、アメリカの押し付け憲法とも言われるいまの憲法ですが、その原型を書いたのは、福島県南相馬市出身の憲法学者を始めとする日本人でした。

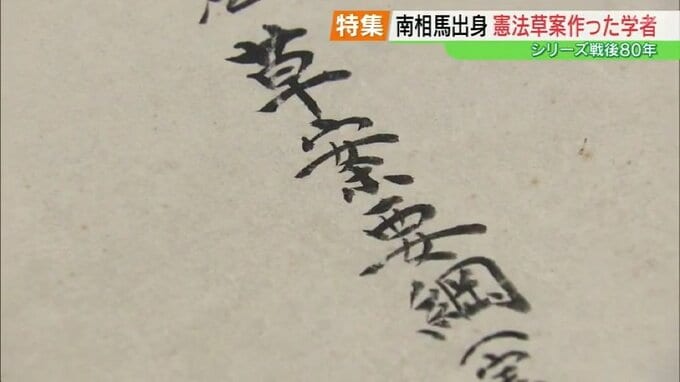

東京・千代田区の国立公文書館。ここに、日本国憲法の原型と言われる貴重な資料が残されています。

憲法草案要綱。原稿用紙にして9枚のこの書物が、後の日本国憲法の礎になったと言われています。

資料には、起草した人物の名刺が残されていました。鈴木安蔵。日本国憲法の間接的起草者と言われる憲法学者で、この要綱の策定に、主導的な役割を果たしました。

その安蔵の家は、南相馬市小高区の中心部にいまも残っています。

志賀さん「荒れてたというかね、もちろんネズミも入っていたし、床なんかもだいぶ傷んで…」

小高の元漁師・志賀勝明さん。「鈴木安蔵を讃える会」の会長として、家の保存活動に加え、安蔵の功績を伝える活動を続けています。

原発事故で一時、避難指示が出された小高区。2016年に解除されましたが、その間に、家の傷みが激しくなったといいます。

家は解体の危機にありましたが、郷土の偉人でもある安蔵の家を残すため、志賀さんたちは全国から資金を募り、2020年に補修を終えました。

漁師として、原発に疑問を抱き、事故が起こる前から反対してきた志賀さん。若い頃から勉強会に出席し、平和や憲法を守る活動にも携わってきました。

志賀さん「まさか、俺、こんな(会長)になるとは思わなかったから、(安蔵の話も)上の空であんまり聞かないでいて、いまにして思えば、真面目に聞いて置けばよかったなぁ…なんて」

「讃える会」の会員は、北海道から沖縄まで400人を超えたといいます。

志賀さん「最高齢は102歳。そういう方は、やっぱり自分の子どもの頃の社会ってわかるじゃない。戦争一色で。今こうやって自由に、言論も思想も自由になっているわけじゃない。そもそもの原因は何だって言ったら、やっぱ憲法だと俺は思う。『政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する』っていうなかなかね、前文の内容ってのは、非常に深いもんだと思ってる。天皇の臣民なのか、主権者なのか、ここで決まったんだもん」