連日、暑い日が続いています。また、7月30日には全国の広い範囲で、津波警報が発令されました。避難の際には、熱中症対策も欠かせない季節となっていますが、高齢者や障害のある人などの避難を想定している福祉避難所では、どのような備えが必要なのか。検証を重ねてきた福島県いわき市の障害児とその家族たちが、今年も訓練を行いました。

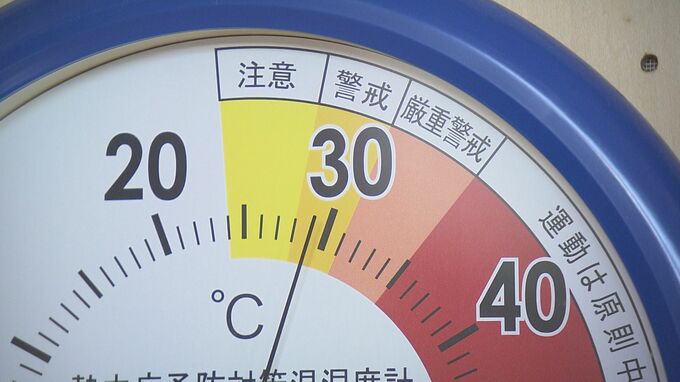

体育館は「熱中症警戒」レベル

7月31日、いわき市の県立平支援学校に、障害を持つ子どもとその家族、そして、ケアに関わる関係者が集まりました。災害時、学校の体育館は、福祉避難所となることが想定されています。

午前9時の時点で暑さ指数は29。熱中症を警戒するレベルに達しています。訓練は今年で4回目ですが、初めて複数の家族が参加し、より実践に近い想定で、訓練が始まりました。

いわき市医療センター・本田義信医師「僕たちの訓練の目的は、こういう切迫した人たちの訓練を通じて一般の方々の避難意識も高めて、こういう避難所を良くすることで一般の方の避難も良くしていくという心づもりでやっています」

障害を持つ子どもの家族は、医療機器や薬に加え、ケアに必要な道具など、普段から大きな荷物を抱えながら移動しています。

今回は、10分で用意できるものを持って、避難を開始しました。実際の水害や地震による避難を経験し、危機意識も高い家族たちですが…。

佐藤梢さん「私は前回避難したので、それで訓練に参加したんですが、忘れ物を多々しました」

笠間真紀さん「私も佐藤さん同様、自分のもの一式(を忘れた)荷物を積んでいる途中で、自分のものがないって気づいたんですけど、10分しかないので、とにかく準備だけして来ました。あと、本人が栄養剤を注入しているんですけど、1ケース忘れました」

限られた時間の中で子どもの物品を優先し、3人とも自分のものを持ち出すことができませんでした。

普段とは違う避難所の環境。子どもが慣れないことも想定されます。

大栗友子さん「お茶飲まないんだよ~。(やばいじゃん、熱中症に鳴っちゃうよ)飲めないんですよ。この子は。そうは言っても」

大栗さん「そもそも、摂食障害があるので、味があるものは飲まないとか。食べるものにすると違うので、ゼリーを買ってきて、ゼリーを食べさせようかなと」