福島県内で長く愛されている老舗の今に迫る「老舗物語」。今回は300年以上続く伝統工芸品作りに注目します。伝統を守り新たな取り組みに挑戦するある男性の物語です。

子宝・安産・子育ての御守りとしてご利益があるとされる『三春駒(みはるごま)』。また、家内安全を願う、かわいらしい干支が描かれた『三春張子(はりこ)』。これらの伝統工芸品は江戸時代から300年以上受け継がれてきました。

郡山市西田町。自然に囲まれた集落にある『高柴デコ屋敷』。4軒の工房でその伝統を今も守り続けています。

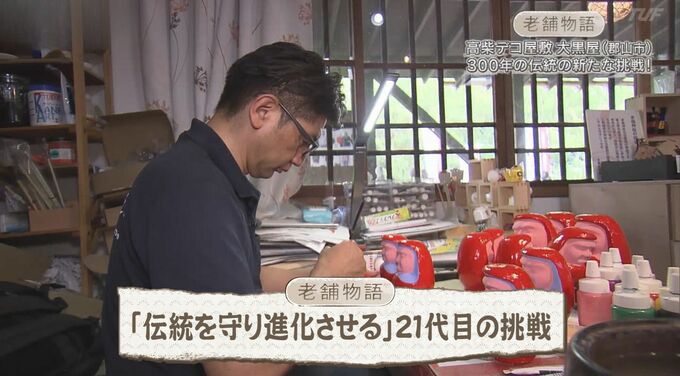

4軒ある工房のひとつ『本家 大黒屋』。その21代目当主、橋本彰一さん。代を受け継いで20年以上になります。橋本さんは、張子の伝統を守り後世に引き継ぐための取り組みを積極的に行ってきました。

築140年の古民家をカフェにすることで、訪れた観光客がゆったりと過ごせる空間を提供したり。

また、そこでも伝統に触れてもらおうと『絵付け体験』も。

--小学6年生「難しかったけど、楽しかったです。」

--お客さん「職人たちの技をみながら(親子で体験ができて)良い時間だと思います。」

300年以上歴史のある張子。その製法は当時から変わらず受け継がれています。

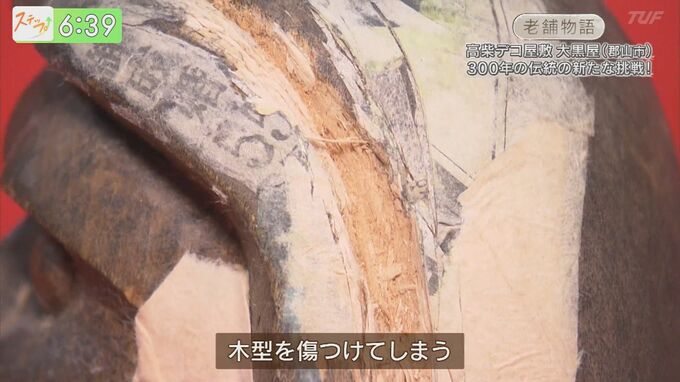

--橋本さん「大事なものは『型』が必要なんです。伝統的な型は木型を使っています。その木型に和紙を貼って形ができるんです。」

手作業で和紙を貼り、十分に乾燥させ木型を取り出します。

--橋本さん「例えばここにだるまの木型があります。乾燥させたあと切り目を入れて張子を抜きます。切れ目のあとが(木型に)残る。こういうところが刃物を使って切れ目を入れてる痕跡になるんです。」

長年使っていると鼻の部分が欠けてしまったり、また、切れ目を入れる際にどうしても木型自体を傷つけていまい、いずれは使えなってしまいます。そこで橋本さんは伝統に独自のアイデアをプラス。それが・・・。