旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたとして、宮城県内の女性2人が国に賠償を求めた裁判の控訴審で仙台高等裁判所は1日、原告側の控訴を棄却しました。全国で原告勝訴の判決が続いていた中、国の賠償責任を認めず原告側が敗訴しました。仙台高裁はなぜ控訴を棄却したのか、記者解説です。

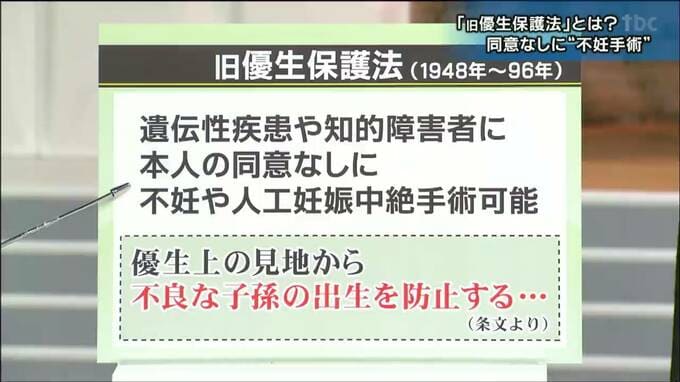

「旧優生保護法」とは

後藤舜キャスター:

取材した大槻記者とお伝えします。原告側の訴えは届かず敗訴となりました。

大槻聡記者:

裁判長は主文のみ読み上げ、理由を省略してすぐに退廷・原告、支援者らは唖然としていて、原告は終始うつむき涙を流していました。

後藤キャスター:

裁判は、「旧優生保護法」を巡り争われたわけですが、この法律はそもそもとどんな法律だったのでしょうか。

大槻記者:

1948年から1996年まで存在した法律で、遺伝性の疾患や知的障害がある人には、医師が必要と判断し県の審査会が認めれば、本人の同意なしに不妊や中絶の手術ができるとされていました。全国で少なくとも2万5000人の被害者がいるとされています。目的は「不良な子孫の出生を防止する」と記されていて、障害の有無などで人に優劣をつけていました。「優生思想」という誤った考え方です。

被害者は多くの人が、病気や障害を抱え声を上げるのが難しかったことが背景にあります。そんな中でも今回の原告のひとり飯塚淳子さん(仮名)は、20年以上前から被害を訴えていました。