宮城県内の各地域で中核となっている企業の存続や発展を支援することを目的としたセミナーが大崎市で開かれました。セミナーに参加したある企業の「100年」を目指す取り組みを取材しました。

15日、大崎地方の企業を対象に開かれたセミナー。およそ50社の経営者が集まりました。テーマはサステナブル=持続可能な企業経営。講師が、企業が存続する上で最も重要なのは、人材育成と力を込めました。

七十七リサーチ&コンサルティング 佐伯克志副部長:

「何かあって会社が倒産した、うまくいかなくてリストラになった、でもほかでも活躍できる価値、経験を持っていけるよということを示せればみんなついてくる。特に今の若い人、若い人がなぜ転職するかというと、この会社にいて将来大丈夫かと思うから転職する」

セミナーに参加した経営者の一人、大崎市鹿島台で給食事業を手掛けるマルヒ食品の佐藤香織専務です。

マルヒ食品 佐藤香織専務:

「きょうは宮城県産のパプリカを加工している。黄色と赤のダイスカットにして冷凍用の網に並べているところ」

マルヒ食品の創業は1960年。他社ブランドの製品をつくるOEM製造を主に手掛けていて、ここで作られる弁当は、さまざまなブランドとして店頭や通販で販売されています。

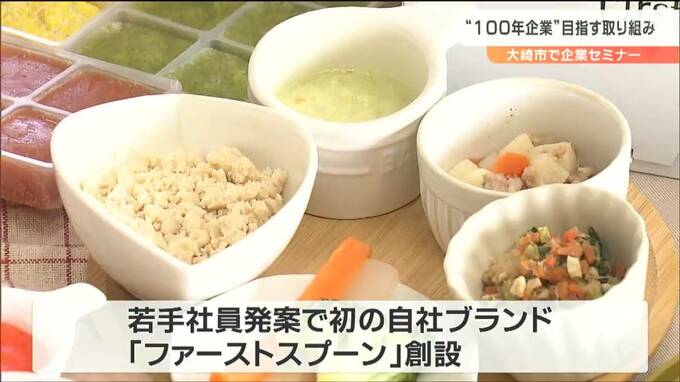

こだわりの一つは「地産地消」。この日も、石巻産のトマトや栗原産のパプリカが加工されていました。

加えて、小さく刻んで調理する食材にはこんなこだわりも。

マルヒ食品 佐藤香織専務:

「農家の手取りを上げるためにはA品だけでなくB品、C品といった規格外のものをお金に換えることが一番必要だと思っていて、私たちがこれをつくることによって農家の手取り収入が上がる。パプリカが獲れない冬期、冷凍しているものを使うことで生よりも安く学校給食の現場でこういった(地産地消の)ものを使える」

さらには商品開発。担当しているのはいずれも20代の若手社員でした。

商品開発担当者:

「開発の仕事にあこがれていて、若いうちからこういうことをやらせてもらえてありがたい」

若手社員の発案で、去年3月には初めての自社ブランド、「ファーストスプーン」を創設。地元で栽培されたコメをつかったおかゆなど、離乳食の製造、販売にも乗り出しました。

マルヒ食品 佐藤香織専務:

「今年11月に東松島に第二工場を新設する予定で、そこで(採用する)たくさんの若い社員が、創立100年の時にちょうど定年を迎える年代になるので、そのゴールまでどうやって自分たちが歩んでいくのかを考えながら進んでほしい」

七十七銀行は、これまで新興企業を対象としたセミナーは開催していましたが、地域にある中核企業向けに開いたのは初めてです。

建設業経営者:

「根本的な考え方を変えないと、会社を存続するのは難しいと感じていた」

七十七銀行執行役員 茂田井健太郎地域開発部長:

「どうやって自社をアピールするか。その1つの方法が例えば上場という手法があったり、例えば採用の仕方の工夫があったり、例えば労務の管理や人をどう管理するかによってステージが全く違う会社になる」

経営環境が目まぐるしく変化する中でいかに存続、発展し続けるのか、地域の企業ではさまざまな取り組みが進んでいます。