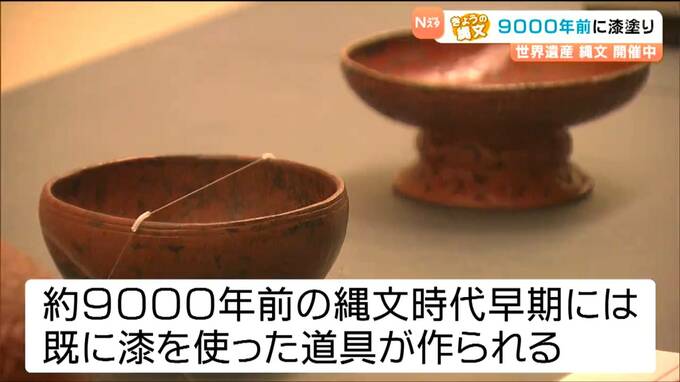

宮城県多賀城市の東北歴史博物館で開催中の「世界遺産縄文」展で、ここを見てほしい!というポイントを紹介するコーナー「きょうの縄文」。14日は「縄文の漆」です。9000年前から漆塗りの技術があったんです。

ぱっと目を引く、鮮やかな赤。漆塗りの土器です。

なんと、今から約9000年前の縄文時代早期には既に、漆を使った道具が作られていました。木の器に弓まであります。

縄文の人たちは、この「赤」にどんな意味を込めていたのでしょうか?

漆塗りの「赤」は、復活、再生、魔除けといった願いと結びついていたと考えられていて、祭りや儀式で使われていたとみられます。

青森県の亀ヶ岡遺跡で発見された彩文)漆塗り浅鉢形(あさばちがた)土器。

土器の両面に漆が塗られていて、内側には赤い紋様が描かれています。

東北歴史博物館学芸員 小野章太郎さん:

「土器に黒色の漆を全体的に塗って、その中で赤色の漆で紋様をつけたもの。さらに外側を見ると中の紋様と同じような紋様が彫られている」