上るより怖い下山

当時西豊田小を先頭で引率した登山ガイド加茂好清さんは「頂上は一つだから迷わない。逆に下りの向かう先は360度。下りの方が怖い」と打ち明ける。

地図にない獣道や踏み跡もある。「下りでいったんルートを外れると、離れていく一方。道が分からなくなれば、分かる場所(原点)へ戻るのが鉄則だが、体力を消耗している時に迷えば再び上って原点へ戻ろうと判断するのは難しい」

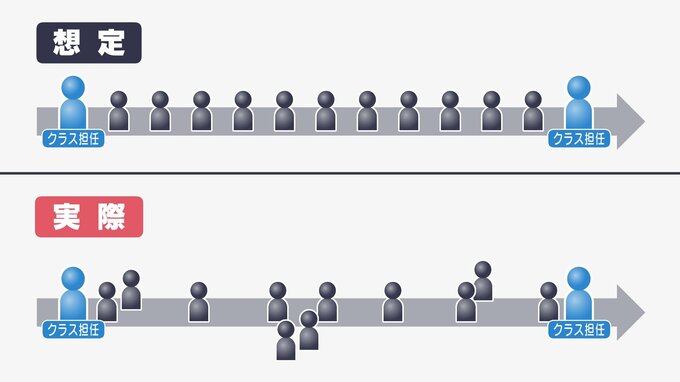

学校は当初、5クラス約150人の児童が1列にまとまってゴールへたどり着くと想定。下山時はガイド3人と教員9人が引率した。しかし、想定は序盤から崩れた。下るにつれて列の間隔はのび、ガイドと教員の目が行き届かなくなったところで8人がルートを外れ、遭難したとみられている。

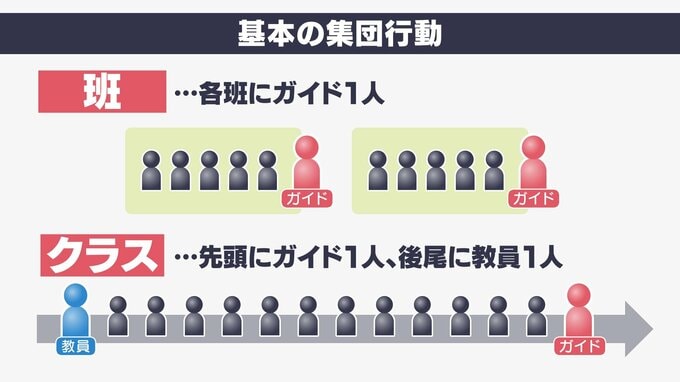

では、150人もの児童が安全に下るにはどうすればよかったのか。オリエンテーリング第一人者で小学校長の経験もある静岡大教育学部の村越真教授によると、「行動を共にする一つの集団に1人のガイドが基本」。班ごとにペース配分しながら歩くなら班に1人、クラスごとに進むならクラスに1人といった具合だ。先頭にガイド、クラスの後尾には担任がつく。先頭は常に後方を把握しながら歩き、後方がばらけたら止まって待つことを繰り返しながら進む。

分岐などの要所要所では班ごとに人数確認をする。クラス全員を数えようとすると数え間違いもあり時間もかかる。児童が「班員はそろっているか」と声を掛け合って確認するといい。

ガイドと教員が児童の行動を厳密に管理できるなら、今回のように50人にガイド1人という手もあるが、「ガイド1人と教員1人が協働して掌握できるのは1クラス(30~40人)が限度」と指摘する。仮にガイド1人なら15人が限度という。