3月に入り、新しい生活に向けて準備を始めている人も多いのではないでしょうか。いつ起きるのか分からない自然災害。自宅にはどのような備えをすればよいのでしょうか。

<静岡大学地域創造学環3年 髙橋奈那さん>

「いつもこのかばんに、すぐに何かあった時に持ち出せるように準備してます。例えば、着替えとかタオルを一緒にまとめていたり、お水を大体この大きさのを3本と、それからあとは非常食で食べ物を用意しています」

静岡大学の3年生、髙橋奈那さん。岩手県釜石市出身で、小学3年生の時に東日本大震災を経験しました。今は、大学の防災サークルに所属し、津波の恐ろしさや避難生活の過酷さを小学生に教えるなど、自らの経験を語り伝える活動をしています。

髙橋さんは自宅の収納スペースに、すぐに避難できるようリュックを用意しています。公衆電話で連絡を取るための小銭や懐中電灯、替えの電池。避難生活では風呂に入れず衛生面が気になった経験から、ウエットティッシュや歯ブラシなども備えています。

<静岡大学地域創造学環3年 髙橋奈那さん>

「まず電気が使えないことを想定して、ガスコンロを用意しています。そのほかには湯煎で食べられるようなご飯だったりとか、あるいは缶詰も用意しています。それから水も8本ほど用意しています」

避難生活で冷たいご飯を食べた記憶が強く残っているという髙橋さん。カレールーやパスタなどを温められるようにして、1週間分ストックしています。

<静岡大学地域創造学環3年 髙橋奈那さん>

「私自身は震災を経験してたので何か私自身が困らないのはもちろんですし、周りの方がもし困っていたら助けられたら良いなと思って(備えを)しています」

マーケティング会社の調べでは、非常用持ち出し袋を用意していない人は、「以前は用意していたが今はない」という人を含めて約65%に上ります。用意していない理由を若い世代に聞くと、「用意が面倒」「何を用意していいかわからない」などと回答しました。

Q.防災グッズを準備している?

<大学1年生>

「準備できてないです。してないです」

「別にいらないかなとか、自分には起こらないかなという感じです」

<大学2年生>

「1人暮らしを始めるときに、親からこれ持っていきなという感じで言われたのがあるんですけど、自分でそろえたりとかはしていないですね」

<大学4年生>

「実家が大阪の方で親世代が阪神淡路大震災を経験しているのでそれで(防災グッズを)集めようと思った」

静岡大学防災総合センターの岩田孝仁特任教授は、スマートフォンが普及した今、バッテリーや発電機など、自分の生活に合わせて備えをアップデートしていく必要があるといいます。

<静岡大学防災総合センター 岩田孝仁特任教授>

「何を準備するかというよりも何が必要になるかというのを考えていただきたいんですよね。自分たちがどういう状況に置かれるかっていうのを具体的にイメージしてもらうと必要なものが見えてくると思うんですよね」

最低でも1週間、大規模な災害では支援物資が届くまで2週間から3週間分の備えが必要だとされています。十分な備えをすることでお互いに助け合う余裕が生まれ、地域の防災力アップにもつながります。

全国のトップニュース

【速報】山上徹也被告(45)に「無期懲役」判決 奈良地裁 手製のパイプ銃で安倍晋三元総理を銃撃し殺害

柏崎刈羽原発がまもなく再稼働 「制御棒」の警報が正常に鳴らないトラブルできのう再稼働を延期 2月26日に“営業運転”開始予定

水戸市ネイリスト女性殺害 元交際相手の男(28)を殺人容疑で逮捕 “女性の居場所”聞き回る 事件の4日前には女性から警察署に“ストーカー被害の相談先”尋ねる電話

今季「最長寒波」日本海側で大雪続く 交通への影響に厳重警戒 新潟 各地で積雪1メートル超に

山形 積雪 大蔵村肘折で173センチ 西川町大井沢で149センチ あす(22日)未明から大雪となるところがある見込み 交通障害・落雪などに注意警戒

【独自】天皇皇后両陛下 6月にオランダ・ベルギーへ 晩さん会や歓迎行事など調整 国王らと“思い出の地”で再会 一度に2か国訪問は24年ぶり

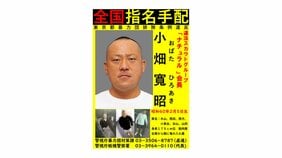

【速報】日本最大の違法風俗スカウトグループ「ナチュラル」会長の小畑寛昭容疑者を指名手配 情報提供呼びかけ 警視庁暴力団対策課

【速報】れいわ・山本太郎代表「健康取り戻して国会に戻ること目指す」 参議院は辞職許可