10月22日と23日「ぼうさいこくたい」というイベントが兵庫県神戸市で開かれました。防災推進国民大会。防災に特化した国内最大級の取り組みです。土石流の仕組みを再現した実験です。子どもたちはくぎ付けです。

<子ども>

「避難用道具を備えておきたいよね」

阪神・淡路大震災の被災地、神戸市で開かれた防災推進国民大会、通称「ぼうさいこくたい」です。東日本大震災をきっかけに始まった災害を学び、後世に伝える国内最大級の防災総合イベントです。

2022年は320団体、272プログラムが実施されました。全国初、車いすのリフト付きのトイレカーです。

9月、静岡を襲った台風15号による断水で表面化したトイレ問題。会場では、体の不自由な人でも使いやすい移動式の福祉トイレが注目を集めました。

<利用者>

「うちの子は寝ころばないとおむつを替えられないので、どこで替えるかとかにおいとかもあるし、こういう風に個室で替えられる場所があるのは助かる」

年々、激しくなる災害から身を守るため、防災の分野も進化を続けています。

<影島アナウンサー>

この「ぼうさいこくたい」に静岡市の市民団体が参加しました。その名も「しぞ〜か防災かるた」

<瀬崎アナウンサー>

楽しみながら防災を学ぶ取り組みが全国進出です。会場でひときわ目立つ黄色い法被の人たち。「しぞ〜か防災かるた委員会」のメンバーです。

<委員会のメンバー>

「しぞ〜か防災かるたというのは静岡のいいところと防災の心得。一粒で二度おいしく学べます」

静岡県静岡市内では「しぞ〜か防災かるた」のかるた大会が開かれるほど広がりを見せていて、今回、初の全国進出です。

(かるたの読み札)

「慶喜の屋敷の跡は浮月楼災害時にはあなたがリーダー」

「竜爪山賤機山の山歩きリュックに入れようチョコとアメ玉」

上(かみ)の句は静岡市の名所や名物、下(しも)の句は防災の知識や教訓です。

<メンバーによる解説>

「…語り継がんや七夕豪雨」

「1974年の七夕豪雨は県内で死者27人、全壊流出家屋32戸、床上床下浸水2万5千戸以上の大災害でした。実は台風15号でだいぶ被害が出ました。この教訓を改めて伝えていこうと思っています」

しぞ〜か防災かるた委員会は東日本大震災をきっかけに結成されました。今、静岡市版をリニューアルし県内全域を網羅する静岡県バージョンを作成しています。

<しぞ〜か防災かるた委員会 加畑勝之さん>

「金太郎まさかり担いで熊に乗るリュックは担げる重さにね」

静岡県小山町の英雄・金太郎をモチーフにしました。

<しぞ〜か防災かるた委員会 加畑勝之さん>

「避難する時には両手を空けて自由に動けるようにというのがポイントです。」

<しぞ〜か防災かるた委員会 八木宏晃さん>

「今切は地震の証遠江歴史に学ぶ被害想定」

過去の巨大地震による津波で海とつながった浜名湖を題材にしました。

<しぞ〜か防災かるた委員会 八木宏晃さん>

「静岡市バージョンだと静岡市のことしか詠えなかったので静岡県バージョンを作って県民の多くの人に広く周知して防災かるたが文化になってほしい」

(かるた取りの様子)

「ハイっ」

ぼうさいこくたいで披露したしぞ〜か防災かるた。神戸の会場で一番の盛り上がりを見せました。

<参加者>

「堅い感じで勉強するよりもゲーム形式でやった方が頭に入りやすい」

<参加者>

「かるたって楽しいから頭にすぐ残るし、みんなが学べていいかるただなと思いました。」

<しぞ〜か防災かるた委員会 小野寺郷子さん>

「全国で地域のことを知りながら防災のことを学べるツールであるかるたを同じように作っていただいて全国に広がるといいなと。その第一歩になったかなと思います。」

楽しく学ぶことで多様化する災害への備えになります。

製作中の防災かるた県バージョンですが現在、クラウドファンディングで資金を集めていて、返礼品は完成した防災かるただということです。完成は2022年中を見込んでいます。

全国のトップニュース

【速報】山上徹也被告(45)に「無期懲役」判決 奈良地裁 手製のパイプ銃で安倍晋三元総理を銃撃し殺害

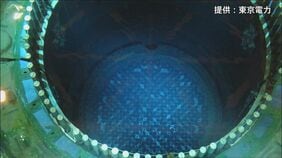

【速報】柏崎刈羽原発を午後7時すぎに再稼働へ 14年ぶりの再稼働を東京電力HDが発表 制御棒を引き抜き原子炉を起動へ 東日本大震災以降で東電の原発再稼働は初

【速報】水戸市ネイリスト殺害事件 女性の知人の男を殺人の疑いで逮捕 茨城県警

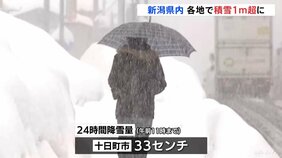

今季「最長寒波」日本海側で大雪続く 交通への影響に厳重警戒 新潟 各地で積雪1メートル超に

山形 積雪 大蔵村肘折で173センチ 西川町大井沢で149センチ あす(22日)未明から大雪となるところがある見込み 交通障害・落雪などに注意警戒

【独自】天皇皇后両陛下 6月にオランダ・ベルギーへ 晩さん会や歓迎行事など調整 国王らと“思い出の地”で再会 一度に2か国訪問は24年ぶり

【速報】れいわ・山本太郎代表が参院議員を辞職

【速報】日本最大の違法風俗スカウトグループ「ナチュラル」会長の小畑寛昭容疑者を指名手配 情報提供呼びかけ 警視庁暴力団対策課