持続可能な社会を考える「地球を笑顔にするWEEK」、今回は、長野県内の酪農家の現状をお伝えします。

全国的に廃業が後を絶たず、2000年の時点で県内に814戸あった酪農家は、この20年余りでわずか220戸ほどにまで減少しています。

高齢化や後継者不足に加え、酪農家を取り巻く環境は、ここ数年、さらに深刻さを増しています。

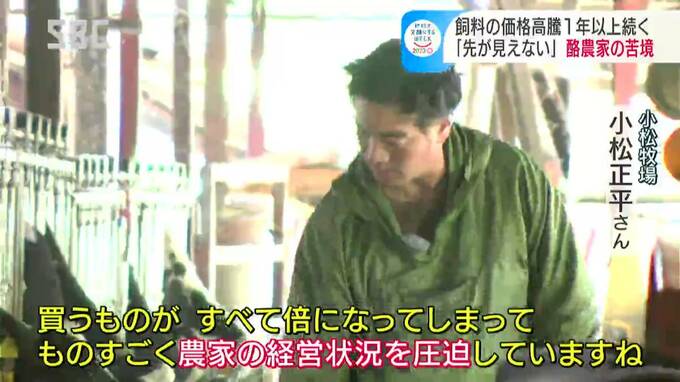

85頭の乳牛を飼育する伊那市高遠町(たかとおまち)の小松牧場。

一日におよそ1500リットルを搾り、地元のブランド牛乳として出荷しています。

乳牛を飼育する小松正平(こまつ・しょうへい)さん。

祖父の代から60年以上続く牧場は、かつてない苦境に立たされています。

■小松正平さん

「買うものが全て倍になってしまって、ものすごく農家の経営状況を圧迫していますね。情勢が読めない以上借金もできませんしね」

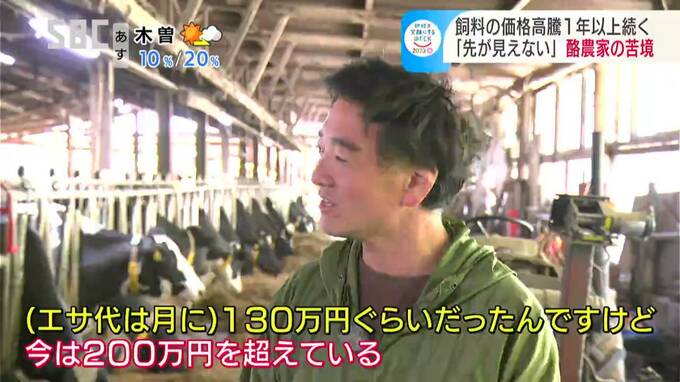

原因は牛のエサ、飼料の価格高騰です。

一日に必要な飼料は牛一頭につきおよそ40キロ。

主な飼料は干し草やコメ、牧草、穀物などで、この牧場ではおよそ10種類をブレンドして作っています。

海外から輸入された飼料も使っています。

牛が乳をつくるためには多くのエネルギーが必要で、海外産の牧草やトウモロコシ、大豆などを使った配合飼料は栄養価が高く、欠かすことができません。

しかし、これらの飼料は新型コロナやウクライナ侵攻の影響で、価格が1.5倍から2倍に高騰。

この状況が1年以上続いていて、牧場ではエサの量を節約をしながら何とか耐えています。

■小松正平さん

「(エサ代は月に)130万円ぐらいだたんですけど今は200万円を超えている。少しでもけちっている感じ」