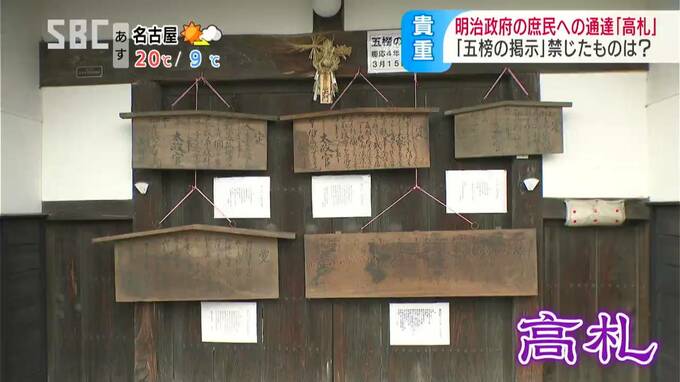

今から150年余り前、大政奉還のあと、徳川幕府から政治を引き継いだ「明治政府」が、庶民に基本方針を伝えた「高札(こうさつ)」が長野市の民家で見つかりました。

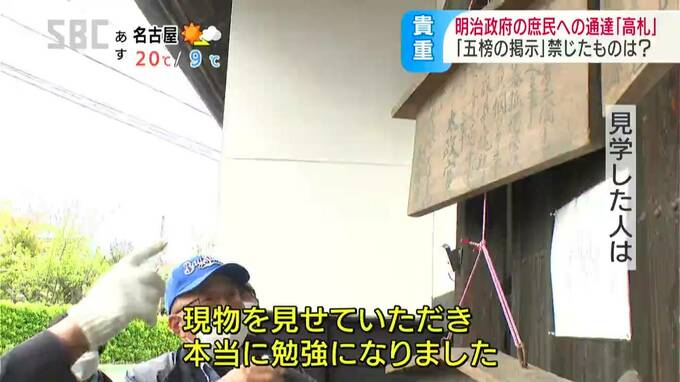

門に掲げられた5つの掲示物。

江戸時代、庶民に情報を伝えるために使われた「高札」です。

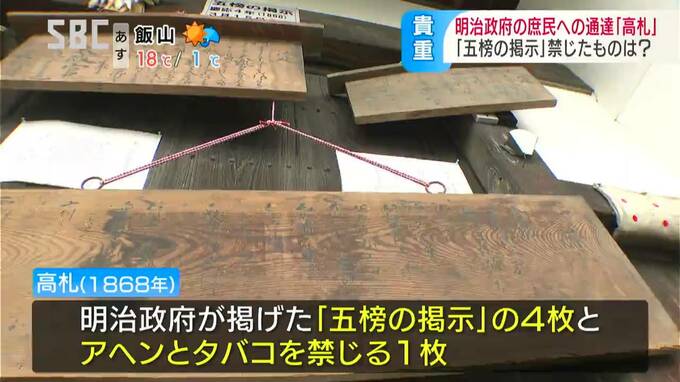

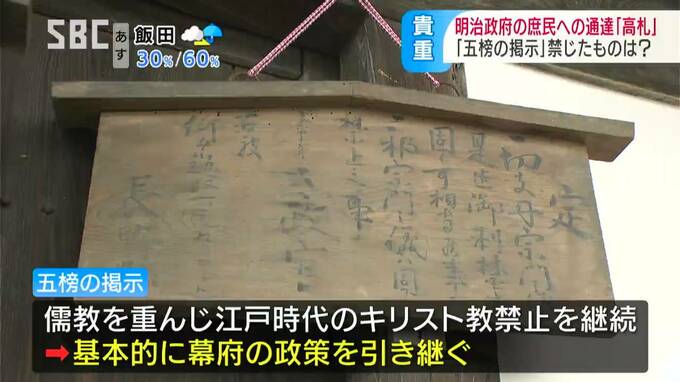

こちらは今から155年前の1868年、江戸幕府が倒され、新たに成立した明治政府が掲げた「五榜の掲示(ごぼうのけいじ)」の4枚とアヘンとタバコを禁じる「高札」1枚です。

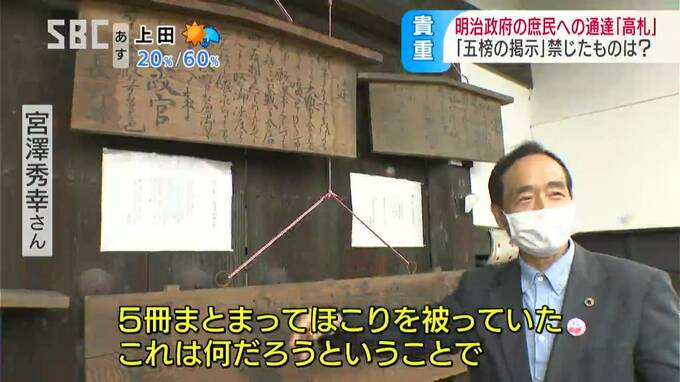

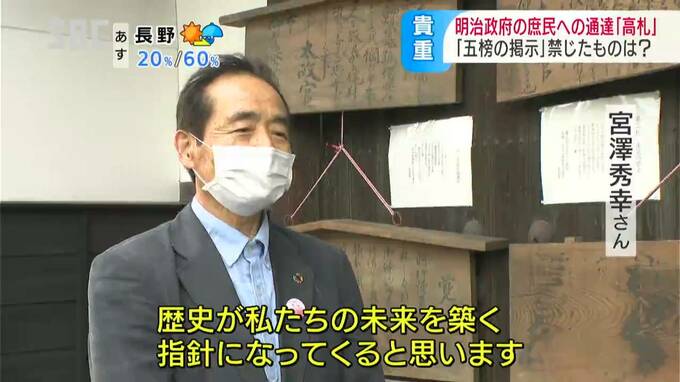

長野市富竹の宮澤秀幸(みやざわ・ひでゆき)さんの自宅にある長屋門の2階から、数年前に発見されました。

■宮澤秀幸さん「5冊まとまってホコリをかぶっていた。これは何だろうということで」

高札は地元の歴史を学ぶ「富竹楽習会(とみたけがくしゅうかい)」が半年ほどかけて解読。

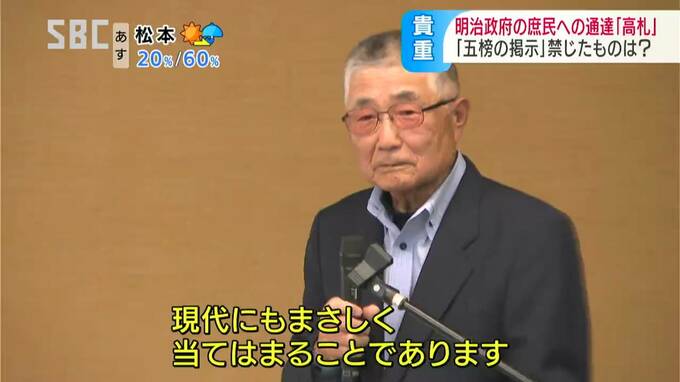

15日、地元の公民館で報告会が開かれ、市内を中心に集まったおよそ40人に解説されました。

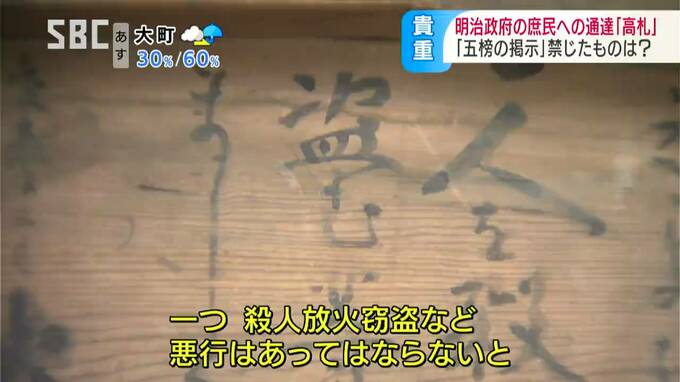

■富竹楽習会・八木輝夫会長「一つ、殺人放火、窃盗など悪行はあってはならないと」「現代にもまさしく当てはまることであります」

禁止事項などが定められた五榜の掲示は、当時の最高機関、「太政官」が庶民に直接働きかけたもので、村や宿場の目立つ場所に掲げられました。

儒教を重んじ、江戸時代の1613年に始まるキリスト教の禁止を継続するなど、基本的に幕府の政策を引き継いでいたことがわかります。

■見学した人は「昔はこういう方法でしか伝えることができなかったということで、現物を見せていただき本当に勉強になりました」

五榜の掲示の高札は全国各地に残されていますが、まとまって残っているケースは珍しいとされ、今後、長野市の文化財への登録を目指したいとしています。

■宮澤秀幸さん「改めて幕末明治の激動期を皆さんにしっかり学んでもらえれば、歴史が私たちの未来を築く指針になってくると思いますので」