国宝・松本城の天守は、実はこれまで、いつ建てられたのかを巡って諸説がありました。しかし、このほど行われた調査でより正確な年代が明らかになりました。

今回、専門家による調査で明らかになった松本城天守の創建年代は、「文禄3年から慶長2年」、西暦にすると「1594年から97年にかけて」。これまで市が公式見解としてきた通説(1593~95年)に比べ、数年の違いがあります。

大きな決め手となったのが、年輪年代法と呼ばれる調査です。

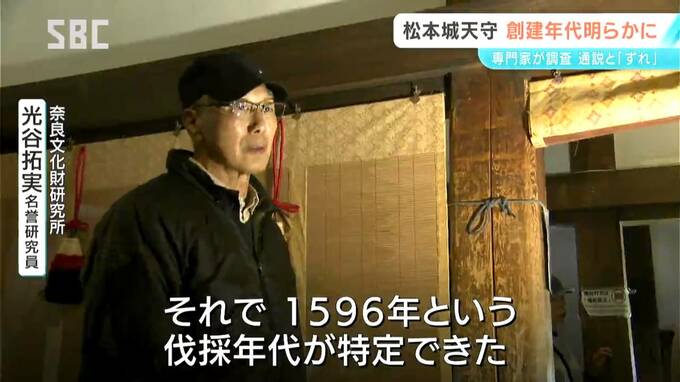

奈良文化財研究所 光谷拓実名誉研究員:「これは非常に大事な柱でしたね。外側に面皮(めんかわ=木の樹皮)の部分がほんの一部残っていて、それで1596年という伐採年代が特定できた」

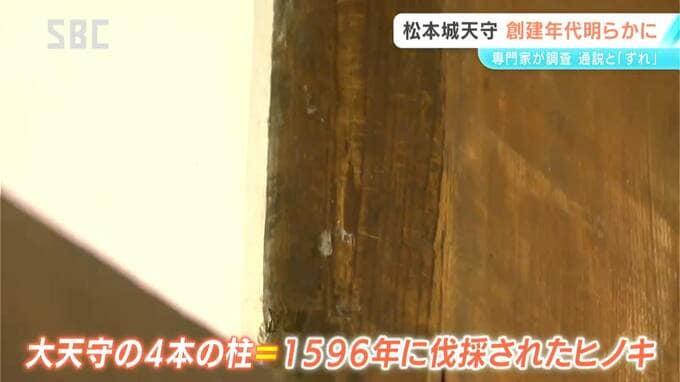

城の内部に使われている柱や梁について、年輪のパターンを詳しく調べたところ、大天守に使われていたヒノキの柱4本が、いずれも1596年に伐採されたものであることが判明。

当時は、伐採からすぐに建築に使っていたことや、土台となる石垣の築造に2年ほどかかることなどから年代を特定したということです。

さらに…

名古屋工業大学 麓和善名誉教授:「ここには壁の跡が一切なくて、元々こういう扉がついていた」

今回新たに、大天守の30年ほど後とされていた「辰巳附櫓(たつみつけやぐら)」の建設時期が大天守と同じとみられることも確認されました。

市は松本城を含む5つの城について世界遺産への登録を目指していて、今回の調査結果も役立てていきたいとしています。