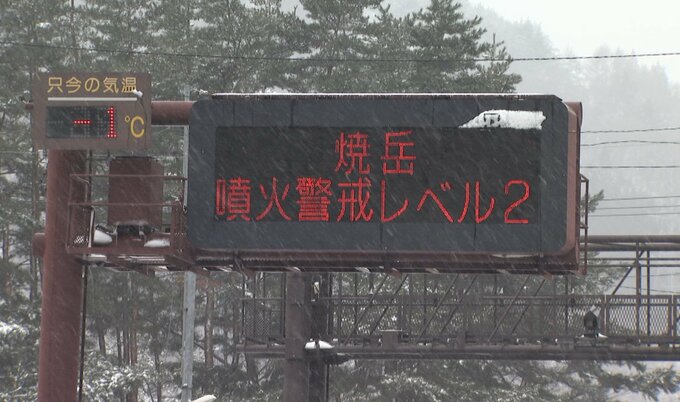

焼岳の噴火警戒レベルが2の「火口周辺規制」になったことを受けて、信州大学理学部の齋藤武士(さいとう・たけし)教授に聞きました。

齋藤教授「火山の山頂の直下の浅いところを震源にしている。全く火山活動と関係ない地震というよりは、普通は火山活動に何かしらの原因があるのではないかと考えるのが普通だと思う」

火山学が専門で、焼岳の研究を重ねている信州大学の齋藤教授。

火山性地震の増加に伴い、焼岳が活発な状態になりつつあるとみています。

齋藤教授「(焼岳が)おやすみから少し活発になり始めて、『アンレスト』というんですけど、そういった状態になりつつある。それでレベルが2に上がったと思ってもらえばいい。ただそれがすぐ噴火に至るのかというと、なかなか(判断は)難しいところです」

気象庁の観測では、現在、極端な山体膨張や火山性微動などは見られていないという焼岳。

しかし、齋藤教授の研究チームによりますと、3年前の噴火警戒レベルが2に引き上げられた時から、噴気の温度が高くなっているという調査結果も報告されています。

齋藤教授「噴気の温度について、うちの研究室で出しているデータでは一昔前はそこそこ高い120度とかだった、しかし、2020年から21年ぐらいにかけては温度が下がっていたんです。それがレベル2に上がって、レベルが下がってから山に行ったら、(噴気の温度が)110度ぐらいまでバッと回復したことがわかってます」

今後の見通しについては。

「噴火する可能性が高まってくる場合は、地震の回数だけでなく、山体の膨張が観測されたりとか火口周辺から出てるガスの勢いが増えるとか、そういった可能性があると思うので、この先どうなるかというのは、状況を見守るしかないと思います」