長野県松本市で地域の防災報告会が開かれ、能登半島地震で断水が課題になる中、参加者が、少ない水で使えるトイレを体験しました。

信大附属松本小学校で3月26日に開かれた地域防災報告会。

周辺の元原町会の住民のほか、信州大学や行政の関係者などおよそ40人が参加しました。

報告会で紹介されたのが、避難所でもあるこの学校に設置されている「災害配慮トイレ」です。

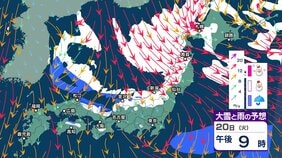

今年(2024年)1月の能登半島地震で、石川県では最大およそ11万戸で断水。

3月26日午後の時点でもおよそ8770戸で水が出ていません。

災害配慮トイレの最大の特徴が、使う水の量の少なさです。

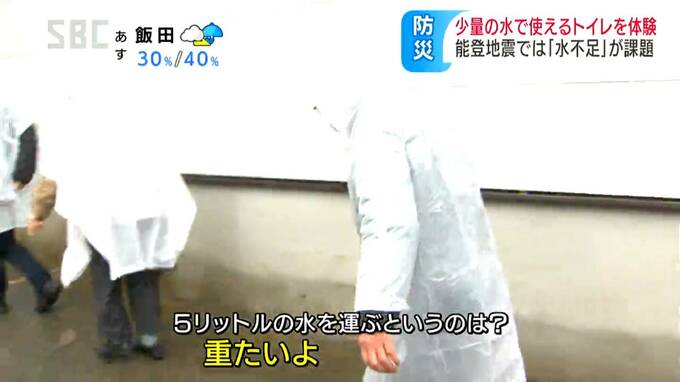

通常のトイレで1回流すのに必要とされる水は5リットル。住民が断水時を想定して水を運んでみると…

(住民)「重いです…肩も痛い」

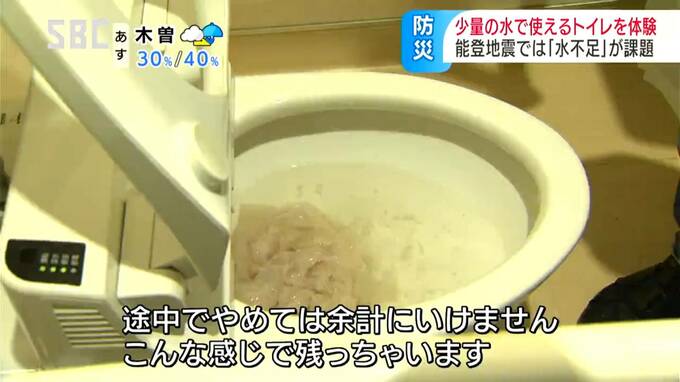

流す際も一筋縄ではいきません。

(講師)「途中でやめてはいけません!こんな感じで残っちゃいます」

一方、災害配慮トイレは、1リットルの水で済みます。

(住民)「500ミリのペットボトル2本だったら、簡単に準備できていいと思います」

信州大学や附属松本小学校では、今後も地域住民と連携して、防災対策を進めていきたいとしています。