攻める方も守る方も必死

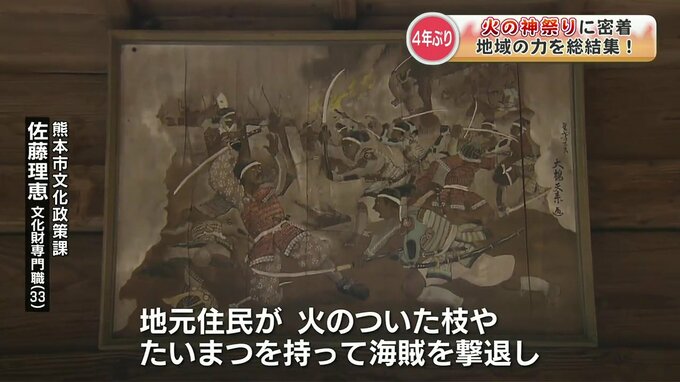

熊本市文化政策課 佐藤理恵さん「千年ほど前に近津に海賊が襲来した際、地元の住民が火のついた枝やたいまつを持って、海賊を撃退し、その撃退を忘れないようにと続くお祭りです」

祭りに関する古い文献は残っていません。ただ、平安時代後期に作られたとされる「日本紀略(にほんきりゃく)」には、熊本の沿岸で893年(寛平5年)、朝鮮半島の新羅(しらぎ)の国から海賊が来たとの記録が残り、近津集落では、この時の海賊だと伝承されています。

祭り「本番」の日。準備されたシイの枝は、約200本。

記者も「守り手」として祭りに参加することになりました。

記者「祭りでは、この2メートルほどのシイの木に火を付け、攻防を繰り広げます」

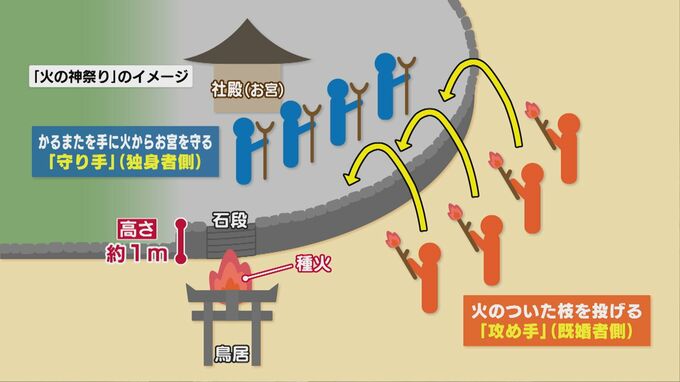

海賊役の「攻め手」は既婚者が、集落の「守り手」は独身者がつとめるならわしです。

「守り手」は、背後のお宮を火から守ります。

午後8時半。種火に火が付けられ、攻防が始まりました。

「よっしゃ、いくぞー!」(攻め手の男性)

境内は、あっという間に炎に包まれました。

守り手は「かるまた」と呼ばれる木の枝を持ち、飛んでくる枝を防ぎます。

記者「かるまたで守ります。どこから飛んでくるかわかりません。怖い怖い怖い!うわ!熱い!」

しかし、火の付いた枝は熱く、近づくのは簡単ではありません。

観客「(火を)払わんと、お宮が燃えよっぞ!」

カメラマンも…「熱ちぃ!」

火の粉が容赦なく舞い上がります。

開始から約10分後。藪や竹などを集めた「ウーヤマ」に火が放たれ、攻防が終わりました。

下津健史さん「面白かったけど、やはり熱かったですね」

--将来、参加するなら投げ手と受け手、どっちがいい?

子どもたち

(女の子)「投げる方」「受けるのは怖いし」

(男の子)「受けてみたい」

牛嶋 会長「先人の力が、今の祭りにあるのかと。もらったその力を今度は若い人たちに与えていく機会が祭りかと思いますね」