10月、熊本市西区で平安時代から伝わるとされる「火の神(ひのかみ)祭り」が行われました。今回、4年ぶりの開催で地域にコロナ禍で途絶えていた歓声が戻りました。

燃え盛る炎。火の粉が舞う迫力の火の攻防です。熊本市西部、近津(ちこうづ)。有明海に面したこの集落が祭りの舞台です。

祭り本番の1か月前。すでに準備が始まっていました。

新型コロナの影響で今年は4年ぶりの開催です。

参加者「思ったよりも山が荒れている感じですね」

祭りに欠かせないシイの木の枝を切り出しに山へ分け入ります。

「暑かけん、キツか」

祭りが行われる「近津鹿島宮(ちこうづ かしまぐう)」に運び、1か月ほど乾燥させます。

参加者「枯れても葉っぱが落ちない」

葉っぱに火がつくことで、火の勢いが増すのです。

海苔の養殖とみかんの栽培が主な産業の近津集落。少子高齢化で産業の担い手が少なくなるとともに祭りの担い手も10年前のほぼ半分になりました。

準備の担い手も高齢化が進みます。祭りの保存会長でみかん農家の牛嶋さんも…

近津火の神祭り保存会 牛嶋和秀 会長(65)「農家も減っていますね。高齢化が進んで、将来的に望めない部分が多いですね」

そんな中、今年は頼もしい戦力が加わりました。

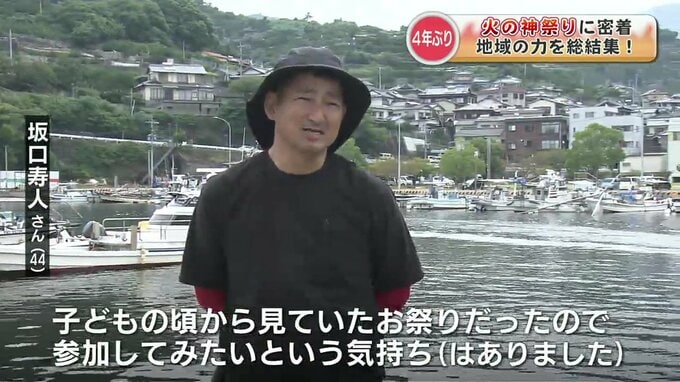

海苔漁師の坂口さん。

隣の集落に住んでいますが、保存会の要請を受け初めて参加します。

坂口寿人さん(44)「子どもの頃から見ていたお祭りだったので、参加してみたいという気持ちはありました」

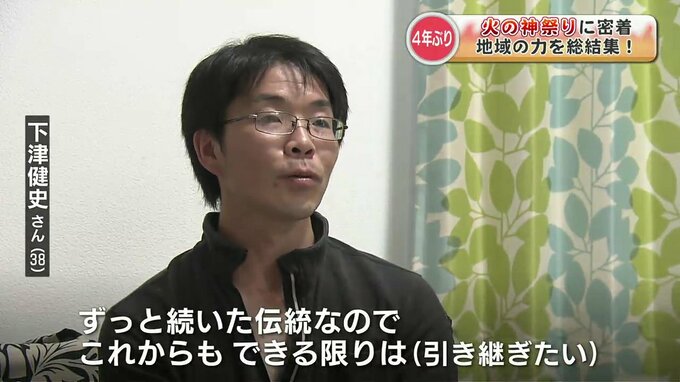

また青果会社で働く下津さんは、去年2月に熊本市中心部から戻ってきました。

約8年ぶりに参加します。

下津健史さん(38)「ずっと今まで続いた伝統なので、これからもできる限りは引き継いでいきたい」

毎年10月14日に行う「火の神祭り」そもそも、どんな歴史を持つのでしょうか。