熊本県内進学校の代表格、熊本高校と済々黌高校の受験の競争倍率が少なくともここ10年で初めて逆転しました。この変化はなぜなのか?取材すると高校教育全体の変化が見えてきました。

街の人に聞きました。「県内の進学校」と言えば…?

「熊本高校とか、濟々黌とかやっぱり公立」

「熊本だと大学より高校の名前でどこの出身か聞かれると思う」

「最難関は熊本高校ですかね」

街ゆく人の多くが答えたのが熊本高校と済々黌高校です。

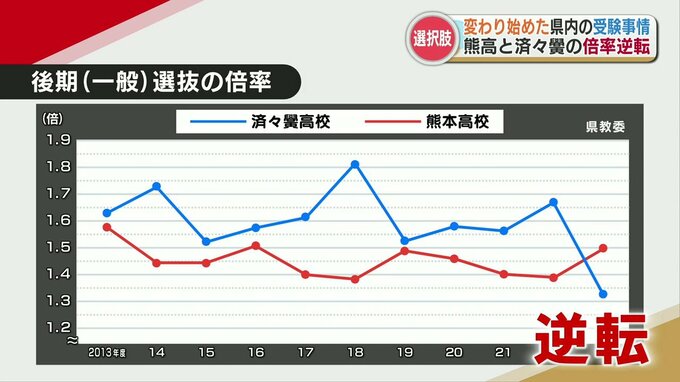

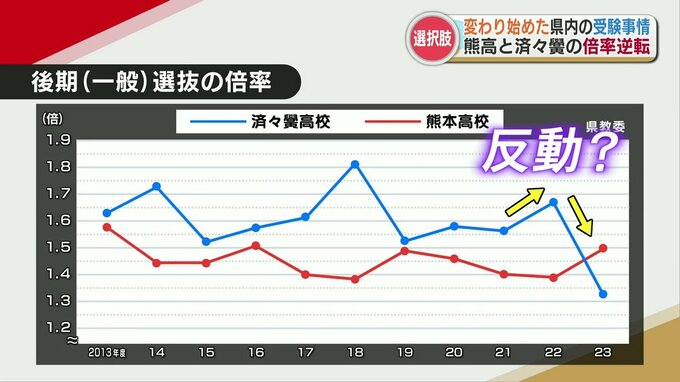

この2校の間で、今年変化が起きました。それは、直近10年間の競争倍率。

これまで熊本を上回っていた済々黌の倍率が、今年逆転したのです。

熊本市内の学習塾です。中学生たちが試験対策に励んでいました。

中学3年生「(夢は)医療系、高校のうちから知識を身に着けられる高校に行きたいと思って」

中学3年生「行きたい大学があるので。経済のことを学びたい」

倍率逆転の理由を高校受験に30年近く携わる講師に尋ねると…

熊本ゼミナール 教務部 田中昭文 ブロック長「済々黌に限らないんですけれども、前年度の倍率とかをもとに、子どもたちが選んでしまうという側面もある」

済々黌の倍率が前年上昇したことで、その反動が今年顕著に表れたのではないかと分析します。

また、済々黌の倍率低下の理由には「県内の教育環境の変化もある」と指摘し「私立高校」の存在をあげました。

田中ブロック長「私立高校を第1志望として考えている生徒が近年増えている」

一体何がおきているのか?熊本市の熊本学園大学付属高校を訪ねました。