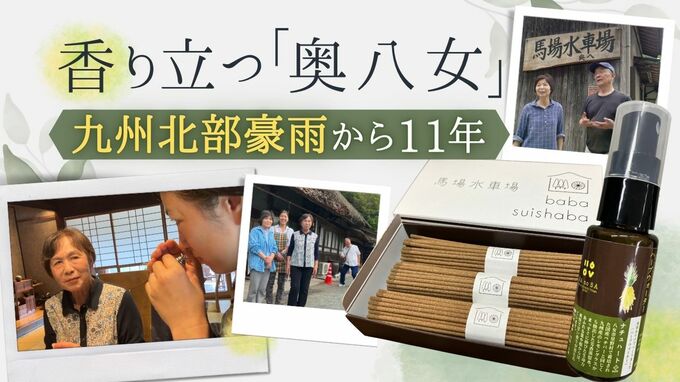

20代のころから馴染みにしている福岡市の居酒屋がある。そこの常連さんに誘われて、この日曜日に4人でドライブに行った。向かったのは、福岡県八女市の星野川流域。そこは2012年九州北部豪雨の被災地でもあった。被災から11年、地元にある独特の“香り”を生かして元気に暮らす奥八女の人の様子を、RKBラジオ『田畑竜介Grooooow Up』で伝えた。(RKB解説委員・神戸金史)

◆水車で粉から線香を作っていのは国内に2か所

居酒屋の常連・後藤雅英さんが「おすすめだ」と連れて行ってくれたのが、杉の葉を水車で粉にしてお線香を作っている、「馬場水車場」。馬場猛さん(75)と千恵子さん(72)のご夫婦です。

八女市上陽町の山奥にある水車は、直径が5.5メートル、幅1.2メートル。水路を水が流れてきて回っています。杵がドン、ドン、と落ちてきて、杉の葉を粉にしていきます。馬場さんはこんな話をしてくれました。

馬場:100年前から、こうやって粉をついている。お線香の原料は、何かご存じですか? 本来は、杉の葉っぱ。室町時代に中国から大阪に入って、その流れがここに来たわけです。その当時から杉の葉っぱ。今ほとんど東南アジアから入っていますけど、ここだけは昔のお線香でやっています。

神戸:杉の葉は、八女の葉を使っている?

馬場:八女杉。

神戸:こうやって作っているところは、あるんですか?

馬場:日本で2軒だけです。もう1軒は茨城県にあります。そこも、杉の葉を集めてやっています。

◆一昼夜かけてサラサラの粉に

杉の葉の粉に、タブの葉の粉を混ぜて粘性を持たせ、線香を作っています。杉の葉は裁断して、火室(ひむろ)で3日かけて乾燥させます。それを水車場に入れ、水車が羽根木を跳ね上げると、ドンと杵が落ちてくる。15本の杵が杉の葉をついていきます。一昼夜かけて、非常に細かい粒子になっていく。サラサラでしたよ。

馬場:手が汚れますよ。

後藤:香りが違うよね。

馬場:今、よその工場では香料を入れます。僕はそれをせず、このままの状態で線香を作っていく。これが本来の、昔からの線香。

馬場:若い方は、仏壇がないでしょうが。癒し系に使われる。アメリカにだいぶ送っていますが、全部癒し系です。

神戸:香りで心を落ち着かせて。

馬場:若い女の人が言うには、「朝起きて一本付けます。線香が30分くらい燃える。ちょうど化粧して出る時に消えます」と。

香料が入ってないので、素朴な、いい香りがするんです。パッケージもすごくおしゃれだし、リーフレットには英語の説明もあって、地域でこうやって盛り上げていこうという動きがあるんだなとよくわかりました。