原稿にない訴え「意表を突かれた」

神戸:2025年は、被爆80年。受賞までにすごく時間がかかりました。被爆者がどんどん少なくなっています。

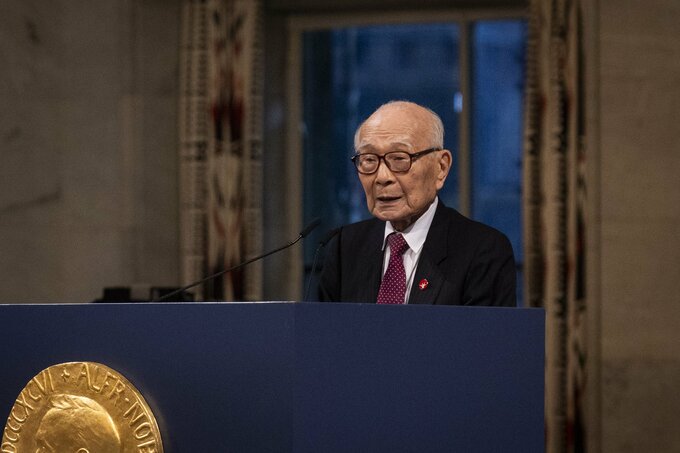

佐々木:今回注目してほしいのが、代表委員の田中煕巳(てるみ)さんの演説です。インターネットで全文がアップされていますし、YouTubeのノーベル賞公式チャンネルにアーカイブがありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。

佐々木:私たちは事前に「こういうことを話しますよ」という原稿をいただくのですが、田中さんはそこにはない「もう一度繰り返します」という言葉を加えて、被爆者に日本が国家補償をしていないことを知っていただきたい、と世界に訴えたんです。

神戸:全く想定外だったわけですね。

佐々木:「完全に意表を突かれた」と言いますか。同時通訳も入るので、できるだけ原稿通りに話すようにと要請されているはずなんです。田中さん本人も直前まで「間違えないように読まなきゃね」とおっしゃっていたので、おそらく報道陣の誰もが、ああいう一言を付け加えるのは想定外だったと思います。

【田中さんのスピーチから】

1994年12月、この2つの法律(注:原爆医療法と被爆者特別措置法)を合体した「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」が制定されました。しかし、何十万人という死者に対する補償はまったくなく、日本政府は一貫して国家補償を拒み、放射線被害に限定した対策のみを今日まで続けております。もう一度繰り返します。原爆で亡くなった死者に対する償いは、日本政府はまったくしていないという事実をお知りいただきたいというふうに思います。

神戸:強烈なメッセージでした。

佐々木:これを、被団協と日本政府の狭い枠、低いレベルで考えてほしくない、と思います。戦争の被害は、原爆被害者だけではなく、残念なことに今でも世界中どこでも起きています。国際法では民間施設、民間人への攻撃は厳しく禁じられているはずなのですが、ニュースを見れば、たくさんの市民、子供たちが、巻き添えになって犠牲となっています。

神戸:ウクライナでも、ガザでも。

佐々木:日本政府の立場は「受忍論」。簡単に言うと、戦争は国家の非常事態なんだから、そこで起きた被害は「国民等しく我慢してください」「1人1人に補償するのも財政的には無理でしょう?」というスタンスです。しかしもう一度「戦争とは誰が起こしたのか」「誰が進めているのか」を考えると、やっぱり「戦争を起こした国家が、被害に遭った国民に補償するのは当たり前じゃないか」という意見もあるはずです。なので、これは日本被団協と日本政府の問題というよりも、世界中に向けて、「戦争を起こす国家」と「被害に遭った人々」という視点での問題提起だったと捉えるべきだと考えています。

神戸:空襲被害者も補償を訴えていますが、国はずっと門前払い。「受任論」だけでは時代は前に進まない、といつも思います。長崎、広島から「戦争の被害は、誰かがきちんと責任を取るべきなのだ」と言ったのは大きな意味があるんですね。

「過去への責任」と「未来への責任」

佐々木:今回の演説の中で、田中さんは2つの大きなことをおっしゃったと思います。ひとつはもちろん「核兵器廃絶」です。もうひとつは、「国家の戦争責任」。戦争責任を取るのは「過去に対する責任」を取ること。核兵器廃絶は「未来に対する責任」を取るということです。田中さんは演説で、今でも1万発以上の核兵器が世界中にあって、そのうち約4000発が実戦配備されているということも指摘しています。

佐々木:一方で「核兵器があるから安全が守られているのだ」という主張ももちろんあります。「核のタブー」という言い方をノーベル委員会はしていますが、今は核の危機に瀕しています。使われる可能性が高まっているのです。本当に使われたらどうなるのでしょうか。局地的な戦争で済むのでしょうか。気候変動とかで世界中に影響を与えるでしょう。戦争だけではなく、事故も起き得るわけです。田中さんが記者会見で「核兵器で国民を守れるのか?守れない」と訴えていたことを、真正面から見るべきなのではないか、とこの6日間の取材で感じました。

神戸:「未来に対する責任」を私達は負っている。なるほど。