歴史的な黄葉の遅れの原因は、晩秋から初冬にかけての最低気温の上昇だった

なぜこれほどイチョウの黄葉が遅れてしまったのか。

山口大学の名誉教授・山本晴彦さんは、「イチョウの色づきの遅れの最大の要因は、晩秋から初冬にかけての冷え込みが足りなかったからだ」と説明する。

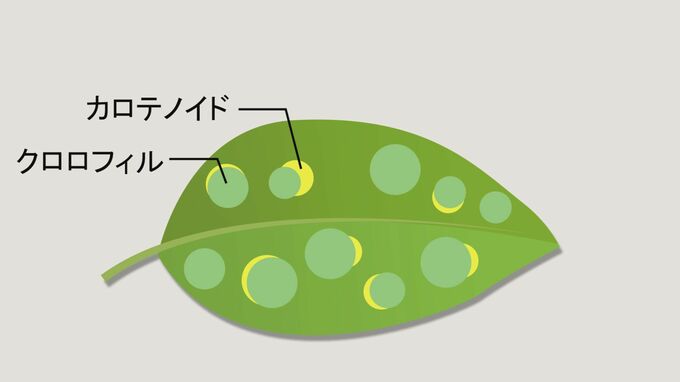

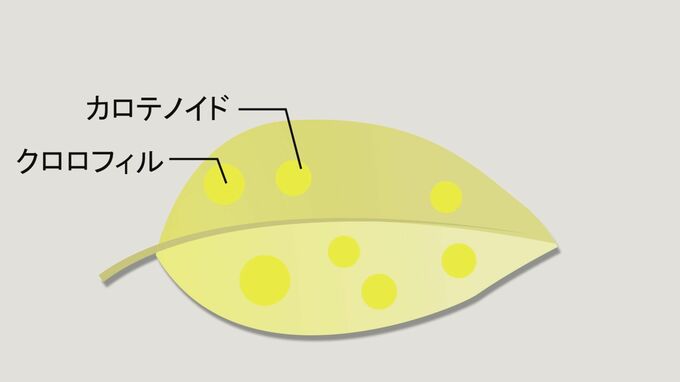

山口大学・名誉教授 山本晴彦さん「そもそも、イチョウの葉が緑に見えるのは、緑の色素・クロロフィルが葉に多いからですが、8℃以下の気温になると分解が始まる。すると、もともとあった黄色の要素・カロテノイドが浮き出てきて目立つようになり、黄色く見えるようになるのです」

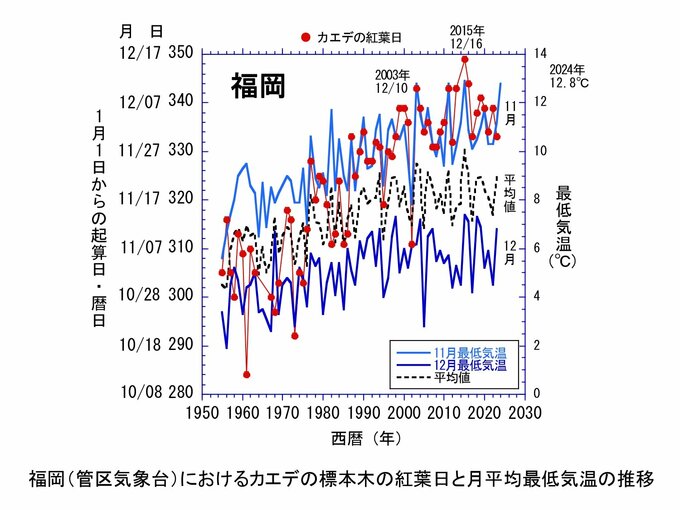

今年の福岡市における11月の最低気温の平均は、1890年の統計開始以来2番目に高い気温に並ぶ12.8℃で、平年よりも2.2℃も高かった。そのため黄葉に必要な低温の刺激が足りずに色づきが遅れてしまったと、山本さんは分析している。

また多くの人が黄葉の遅れの原因と考えていた夏の酷暑との関わりについては、「逆に、黄葉にとって夏は暑い方がいい。夏の朝にしっかりと養分を蓄えて葉はしっかりと育つから」と説明した。

ちなみに今年記録を更新するまで、最もイチョウの黄葉が遅かったのは2015年。その年は統計開始以来11月の最低気温の平均が最も高い12.9℃となっていたが、西日本では2年連続の冷夏であった。つまり、イチョウの黄葉の遅れの原因は夏の暑さではなく、秋の最低気温の高さに原因があるという山口さんの分析は、2015年にも当てはまる。

紅葉・黄葉はゆくゆくはクリスマスの時期に!?

山本さんが作成した「福岡管区気象台におけるカエデの標本木の紅葉日と月平均最低気温の推移」のグラフによると、11月の平均最低気温は1950年から年々上昇傾向で、それに連動してカエデの紅葉も遅れ続けている。

「このまま秋や冬の最低気温が高くなり続けると、ゆくゆくはクリスマスと紅葉や黄葉の時期が重なってしまうのでは」と質問したところ、山本さんは次のような見解を示した。

山口大学・名誉教授 山本晴彦さん「現状、11月の平均最低気温は上昇傾向ですが、12月の平均最低気温については年によってほとんど変わらないので、その可能性は低いと思います。ただ、このまま地球温暖化に対して社会が無頓着であれば、初冬の気温も上がっていき、紅葉や黄葉がクリスマスに近づいていくおそれがあります」

近年、自然災害や夏の猛暑も含めこれまで考えられなかったような異常気象が頻発している。

観測史上最も遅いイチョウの黄葉のように”秋の葉の色づきの遅れ”は、地球規模で環境の変化が進んでいることを物語っている。

RKB毎日放送「タダイマ!」キャスター・気象予報士 宮脇憲一