お正月、多くの人が神社に初もうでに行かれたと思いますが、広島・三原市にある氏子や宮司がいない神社では、有志の力でお宮を存続させようという動きが盛り上がっています。

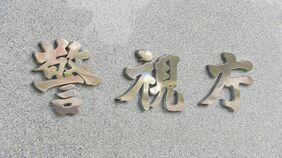

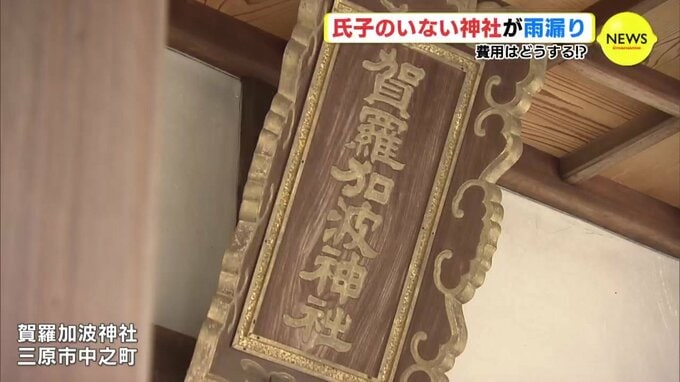

三原市の住宅地の一角にある賀羅加波神社です。由緒ある神社で、起源は奈良時代より前にさかのぼりますが、氏子や宮司はいません。そのため、祭事や清掃などは、「てご」と呼ばれるボランティアで行っています。

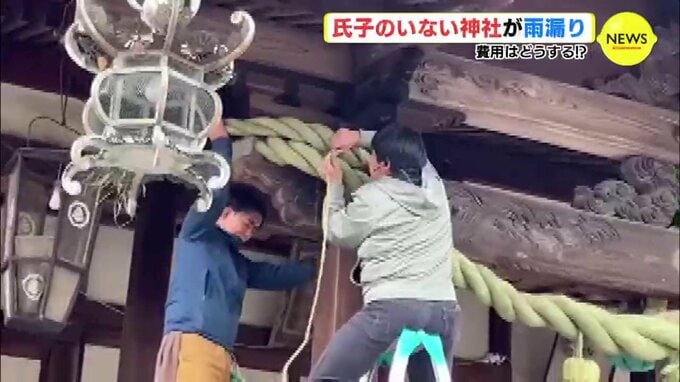

神社の正面に掲げる大きなしめ縄も、ご覧のとおり…。編み上げるのも飾り付けるのも「てご」による手作業です。

「てご」の1人 永野沙織さん

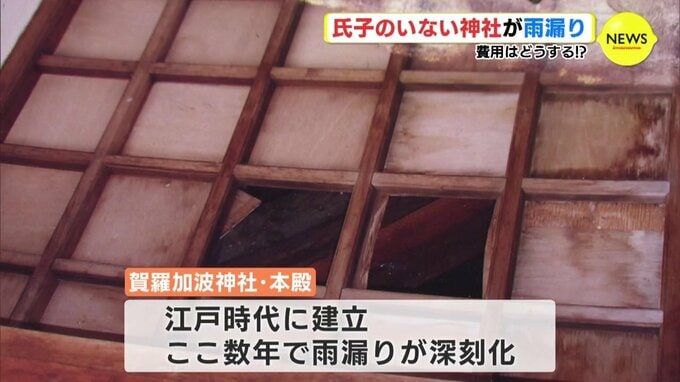

「こちらが、江戸時代に建てられた本殿でございます。一度、修繕すると、60年持つといわれています」

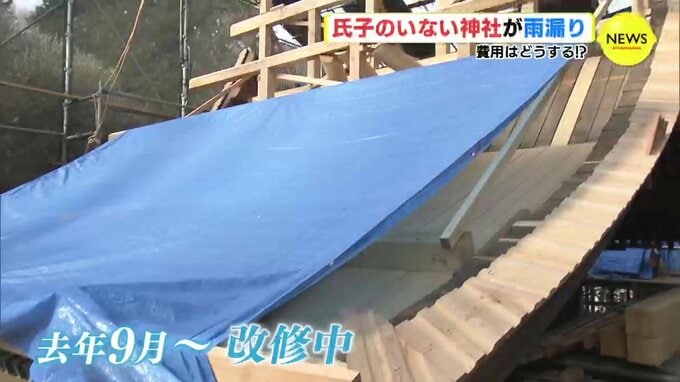

「てご」の1人、永野さんに案内してもらったのは、改修中の本殿です。特別に屋根の部分を見せてもらいました。

永野沙織さん

「当時の技術って、すごいなと思うんですけれども、全部、手で彫っているんですね」

江戸時代に建てられた本殿は、老朽化が進み、ここ数年で雨漏りが深刻化しました。

永野沙織さん

「ほかのところは、なんとか応急処置でやってきたんですが、雨漏りだけはもうどうすることもできなくて、限界を迎えましたので」