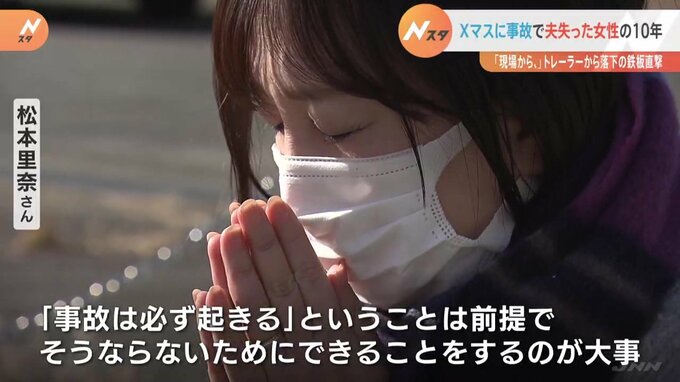

松本里奈さん

「10年たったから何かが変わることはありません。ただ、10年前のきょうは、10年後に自分が生きているとか、生活しているというのが想像できない状態でした。夫が亡くなって10年なんだなという思いと、10年生きてこれたなという思いの、両方がある感じです。

クリスマスについては、普通の方のクリスマスとはどうしても違う、10年前のことを鮮明に思い出してしまう日ではあります。この時間に何があったとか、この時間に連絡があったとか、何一つ色あせていないというか、そのまま鮮明にどうしても思い出してしまう日です。

事故は起きてしまうということは前提という心構えをして、車を運転することが大事…自分自身にも言い聞かせて運転しています。被害者という立場の人は、取り返しがつかない。謝ってすむ問題ではない。そういう状況を生まないために、できることをすることが大事だと思っています。

私は運送会社の方によく講演をさせていただくけれど、みんなですよね。ハンドルを握る人はみんな。普通に買い物に行く時だって事故を起こしてしまうことはあるし、職業運転手の方ももちろん。全ての人に、どちらにもならないように運転していきましょうと。被害者にも、加害者にもならないために」

【追記メモ】

松本さんが最初に講演をしたのは2015年でした。講演で話す内容には少しずつ変化がでてきているそうです。

当初は事故がどんなに悲惨だったかを知ってもらいたいというのが中心だったけれど、▼そのうち、加害者が生まれなければ、誰も被害者にならない。加害者にならない選択は誰もができるんだ…と訴える内容に…。▼そしてイマでは、犯罪の被害者の支援の話…。

実は、松本さんも長く求めてきた犯罪被害者支援条例が広島県でもこの4月施行されました。学生に向けた講演でも、犯罪の被害にあった人の現状を話し、等しく支援を受けられるように…、と訴えていました。 松本さんは、▽事故の後、役所で様々な手続きをするのに、窓口に何度も通っては、その度に事故のことを説明しなくてはならなかったこと、▽弁護士がどういう制度が使えるか丁寧に提示してくれたことで、刑事裁判への被害者参加制度など自分たちの意思で利用するか選択できたこと、▽2つの刑事裁判(トレーラーの運転手、運行管理者)と民事裁判の全てが終わるまでには、3年半近くの時間がかかったが、その裁判に伴う早退や欠勤を(年次有給休暇の取得範囲を超えても)勤務先が認めてくれたことが大きな助けだったこと…などを身をもって、経験しています。

松本さんは「自分の場合は司法関係者や周囲の人に恵まれた」といいますが、いろんな犯罪被害者の人と話をすると、多くの人がそうではなく、例えば、裁判を続けていく中で、会社を辞める人、もしくは裁判をあきらめる人なども少なくないそうです。 犯罪被害者条例があったとしても、それが正しく機能しなくては意味がありません。

被害者・加害者が出るような事件・事故がないのが一番ですが、仮にそれが発生してしまった場合に、犯罪被害者への支援のあり方が、周りの人や担当弁護士が協力的かどうかなどに左右されず、当事者が等しくどんな支援があるかを知ることができ、臨んだサポートを受けられるような体制ができることを望んでいます。