新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「2類」から「5類」に緩和され、3年4カ月に及ぶコロナ禍も一つの節目を迎えました。

休業要請・イベント中止…失われた日常

(2020年4月)中村 法道 前長崎県知事:

「感染拡大を防止する観点から更なる対策が必要だと判断し、休業の要請をさせていただく」

新型コロナの感染が広がりこれまでの日常が一気に奪われたおよそ3年間。県内でも飲食、行事、部活動など日常生活に大きな影響がありました。

(2021年5月)ビストロゲルニカ 松本 智紀さん:

「めどが立たないですよね。お客さんからの予約は入ってくるけど、受けることはできない。仕入れや仕込みにも影響する」

”長崎くんち奉納踊”は3年連続で中止。しゃぎりの音が消えた秋を迎えました。

(2021年10月)諏訪神社に来た市民:

「ちょうど奉納している時間帯なので、それに合わせて(来た)」

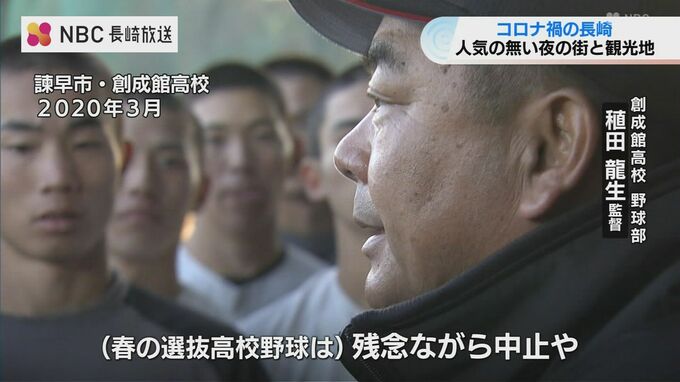

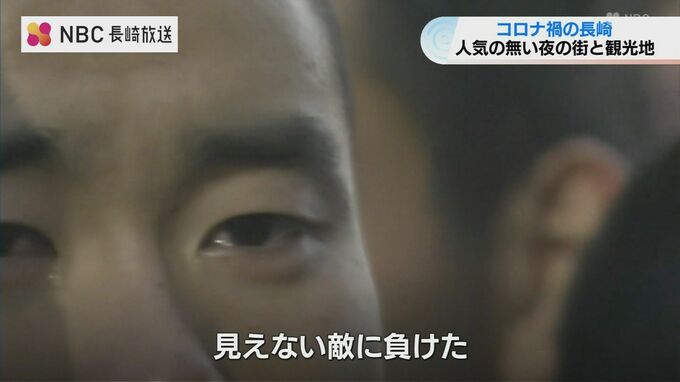

コロナは青春も涙に変えました。

(2020年3月)創成館高校野球部・稙田龍生監督:

「(春の選抜高校野球は)残念ながら中止や。誰も悪いわけじゃない。見えない敵に負けたってことや」

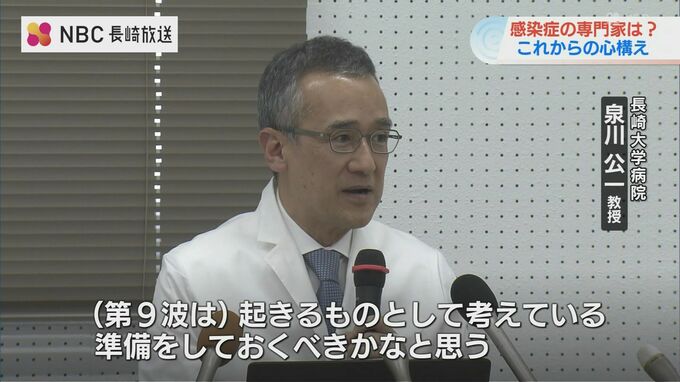

「第9波は起きるものと考えている」長大病院・泉川教授

8日から5類へ緩和。1つの節目を迎えたこの日、長崎大学病院の泉川公一教授が会見を行いました。

泉川教授は、ウイルスが完全になくならない限り、感染拡大は再び起こる可能性があるとした上で、県民1人ひとりが対策を「自分で考える時期」になったと述べました。

長崎大学病院・泉川 公一教授:

「(第9波は)起きるものとして考えておりますし、準備をしておくべきかと思う。”自分を守る”という意味と”他人を守る”ーメリハリをつけた対策・対応で良いのではないかと思う」

また、感染者が急増した場合、医療ひっ迫など第8波と同様の状況も起こりうるとし、医療機関同士の協力も必要であると述べました。

コロナ禍で使われた様々な”新語”

コロナ禍では、それまで使われていなかった様々な言葉が登場しました。

初期に出てきたのが「濃厚接触」「PCR検査」それに「抗原検査」。専門性の高い用語が市民生活の中で普通に使われるようになりました。

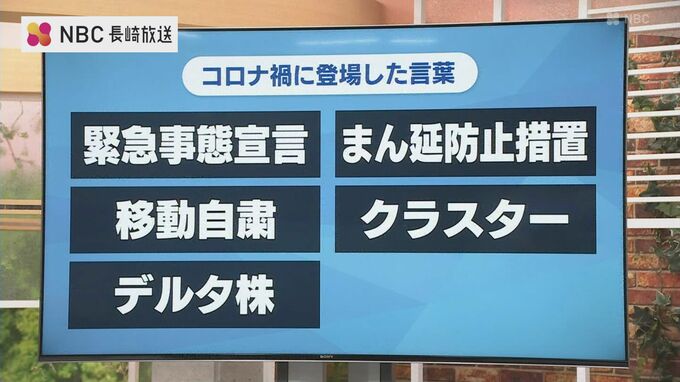

そして、感染が拡大すると「緊急事態宣言」「まん延防止措置」「移動自粛」「クラスター」「デルタ株」。クラスターを除けば、どれもコロナ以前には無かった言葉です。

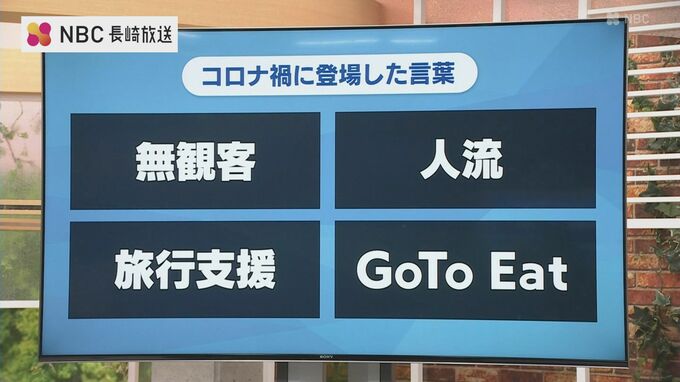

市民生活への影響が広がるとともに出てきたのが…

「無観客」:スポーツやイベントを開催するための、苦肉の策としての意味合いもありました。

・「人流」:人の流れの多い・少ないがニュースになりました。

・「旅行支援」「GO TO EAT」:疲弊した経済を回すための政府の施策にも、様々な名前がつけられました。