10年間放置されていたみかん畑で黒毛和牛の親子が草を食み、道なき道を進んでいく――。牛と人がともに耕し、自然と命の循環を取り戻す新しい畜産への挑戦が、長崎の山あいで静かに続いています。

牛がのびのび過ごせる環境を求めて

長崎県西海市西彼町にある森川放牧畜産です。現在、32頭の黒毛和牛を肥育しています。

森川薫さんは以前、雲仙市で繁殖農家を営んでいましたが6年前、西海市に移住しました。理由は「耕作放棄地」を利用して牛の放牧に取り組みたいと考えたからでした。

森川薫さん:

「(雲仙市では)だんだん、頭数が増える度に元々牛舎だったところを借りていました。牛がのびのび過ごせる所を作りたいなと思うようになったんです」

みかん畑を牧場へ 放置された土地での挑戦

森川さん案内:

「ここです。ここは元々みかんを作られていた方の耕作放棄地ですね」

10年ほど放置されていた3ヘクタールのこの耕作放棄地には、現在牛の親子5頭が放牧されています。

森川薫さん:

「もう真っ暗でした。真っ暗な状態。道も光が入らないので、道も、コンクリートだったのかという落ち葉とか枝とかが生えて」

牛が担う自然開拓 人手不足の一助にも

「耕作放棄地」での放牧が今、注目されている理由の1つが、畜産農家の手間と費用の削減につながる点です。

広大な「耕作放棄地」の管理は人の手だけではなかなか追いつきません。その点、牛は、竹や草をなぎ倒しながら荒れ果てた道を進み「耕作放棄地」を開拓してくれます。また、木の葉っぱなども食べるので購入するエサ代の削減にもつながります。

おから・酒粕・竹パウダー 地域資源を活かした循環型飼料

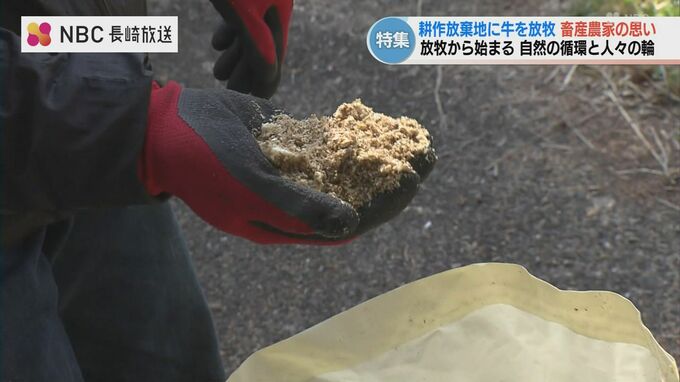

一方、森川さんは牛に与えるエサについても放牧地の土壌を改善するためこだわっています。

森川薫さん:

「これがうちの、ほぼおからと酒粕と竹のパウダーとあと竹炭も入っています」

与えるおからや酒粕は地域の店から譲り受けています。廃棄食品を有効活用しながら牛の腸内環境を改善することで「糞」が、堆肥の役割を果たしています。

前田夏穂さん:

「牛のふんから芽が出てて、穀物ばかり食べていたらこうはならない。いい状態で有機物が循環するっていうことを牛がやってくれてる」

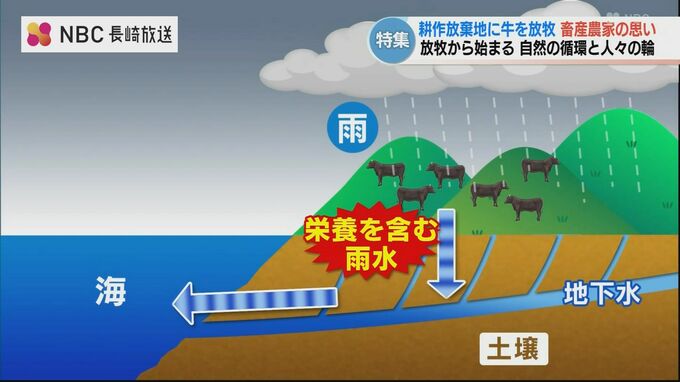

水の循環を取り戻す 山・川・海をつなぐ環境再生

前田さんは森川さんの活動に賛同し、この放牧地の土壌環境などについて研究しています。

森川さんが目指しているのは牛の放牧による「水」の循環です。放牧した牛が、草を食べることで土の中に、雨水が浸透します。

また、たい肥化したウシの「糞」によって栄養を多く含んだ雨水が海へと流れ込みそれが海の再生にもつながります。山から海へ水が循環する環境モデルを全国にも広げていきたいと森川さんは考えています。

多様な人々をつなぐ牧場 高齢者からギタリストまで

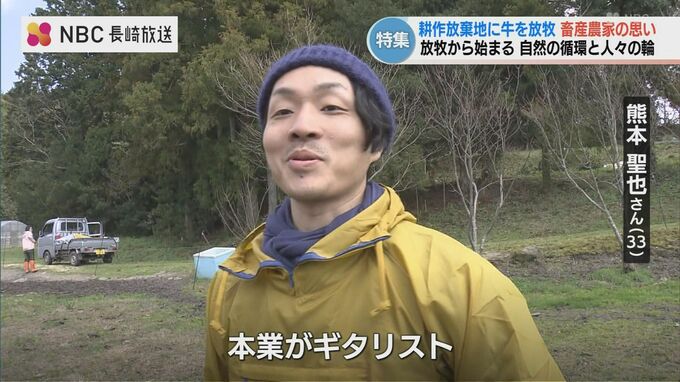

森川さんの取組みに共感した人たちがボランティアとして牧場を手伝っています。休日だったこの日は、15人ほどが集まり電気柵の設置を行いました。職種や年齢問わず、様々な想いをもって全国からやってきています。

熊本聖也さん:

「僕は京都からです。本業がギタリストなんですけど。ここで学ばせていただいたことを結構音楽にも反映してまして」

有田圭一さん:

「大阪から。体験というかそのままやられていることをサポートしたくて来てます」

有田明希子さん:

「牛とも直で向かい合うし、自然とも直で向かいあってやっているので」

この日は作業中、川で絶滅危惧種の二ホンメダカを発見!放牧が、地域の環境を豊かにしています。

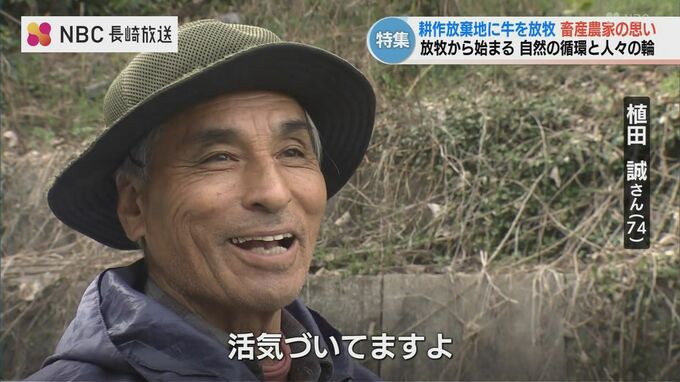

森川さんは地域の人とのつながりも大切にしています。放置竹林の「竹」を伐採し粉砕機を使って牛のエサや畑の肥料に利用する取組みも行っています。植田さんは、森川さんを移住当初から支えてきた1人です。

植田誠さん(74):

「(最初は)何も知らんやったけん、大丈夫かなと思ってたけど。若い人が来ないと駄目さね、活気づいてますよ」

森川薫さん:

「1週間くらいかかるような作業も、みんなが入ってくれることで1日で終わったりもするし。本当に次の世代を残すパートナーというか、なんなら戦友ぐらいな」

森川さんが目指す命の循環

全国から集まった仲間たちと共に夜ごはんの時間です。

森川奈保美さん:

「子供たちに本当に食べるということがどういうことかを食を通して教えていきたいなと思って」

「いただきます」

森川さんが無農薬の「耕作放棄地」で放牧して育てた牛の肉は「安心安全」で肉質も優れています。森川さんは食を通して「命を繋ぐことの大切さ」を感じて欲しいと考えています。

森川薫さん:

「まず豊かな食を作るためにはこの自然を残すことが大事だと思っています。環境、森のことだったり、海のことを一緒に考えて、楽しく活動をして、何か次の世代に渡せていけたら」

「耕作放棄地」での放牧から始まる自然の循環と人々の輪。未来によりよい環境を残していくため森川さんの挑戦はこれからも続きます。