長崎市の諏訪神社の秋の大祭「長崎くんち」の演し物が一堂に会した初めてのイベント「ながさき大くんち展」は、4日間で6万人以上が訪れるなど大盛況でした。

初日の7日は、長崎市の出島メッセ長崎には雨にも関わらず長蛇の列ができました。

7年かけないとみられない演し物たちを一遍に味わえる贅沢なイベントです。

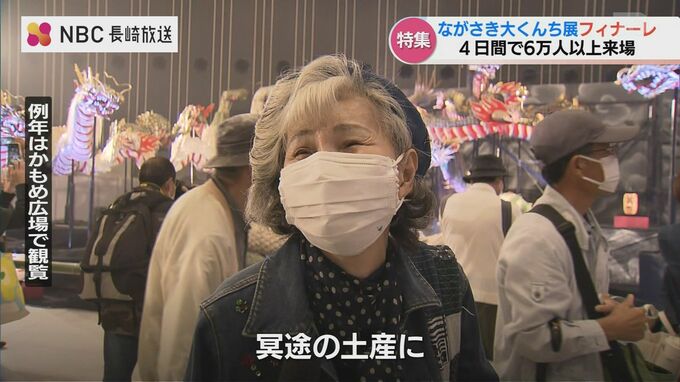

例年、かもめ広場で奉納踊を観覧していた市民:

「いや~もう、冥途の土産と思って来ました」

イベントの醍醐味の一つは、全43にものぼる踊町の演し物を”見比べられること”

例えば “獅子踊”──

玉園町は勇ましい顔立ちですが、小川町はどこか可愛らしさがあります。

“コッコデショ”は椛島町と上町で、重なる大座布団の“色の順番”が違います。

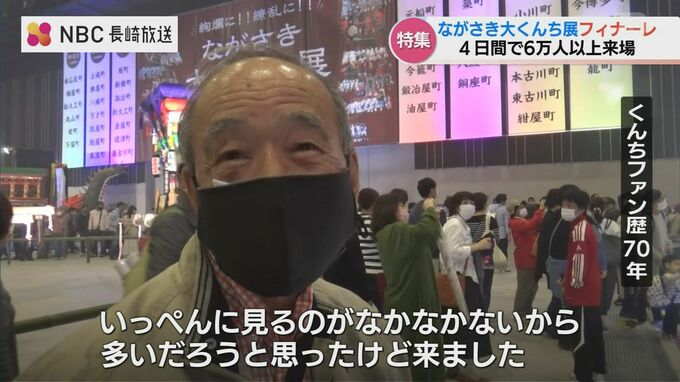

くんちファン歴70年という市民:

「一遍に見る機会がなかなかないもんだから…多いだろうと思ったけど来ました」

大学生:「近くで見られるのが(新鮮)」

本古川町「御座船」根曳 荒木 真一さん:

「踊馬場で踊るのが一番だと思うので、飾るだけでなく、来年開催されたときのおくんちは、ぜひ見に来て頂きたいなと思います」

そのころ、2階のホールでは──

司会者:

「満員御礼になりましたら、入口の扉は閉めさせていただきます。ご了承くださいませ」

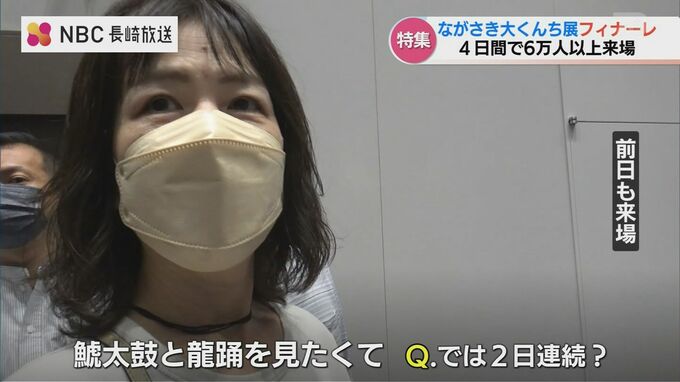

前日も来場した市民:

「鯱太鼓と龍踊を見たくて(きょうも来ました)」

記者(じゃあ2日連続ですか?)

「(混雑は)避けていたけど(こんな機会は)そうそうないので」

シャギリで幕をあけたステージイベント。

楽しみ方は人それぞれです。

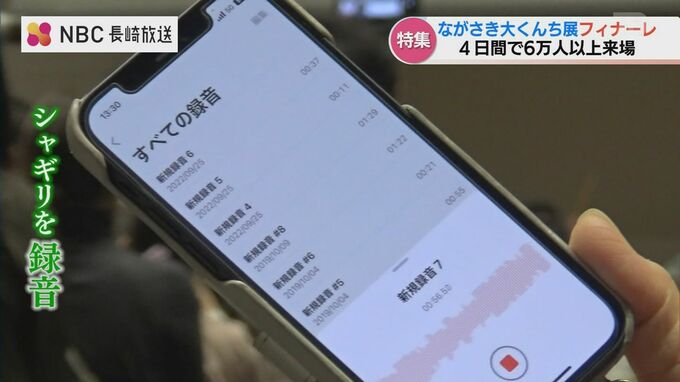

中にはスマートフォンでシャギリを録音している女性の姿も──

女性:

「たぶん録れていると思います。シャギリの音は何かあった時に聴くとテンション上がるから。(録音を聞いて)来年を待ちたいと思います」

ステージでは、長崎検番の芸妓衆の踊りのほか、銀屋町の鯱太鼓の熱のこもった演奏が披露されました。

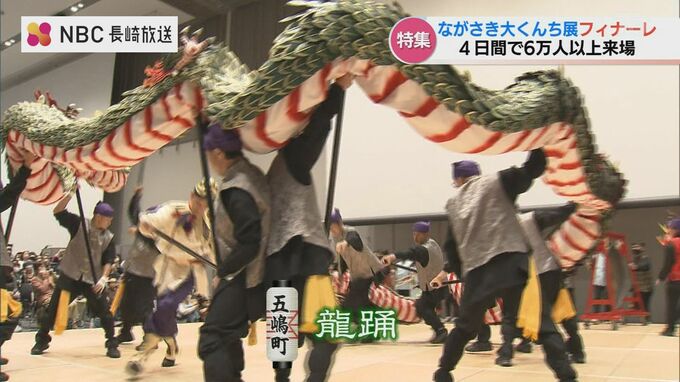

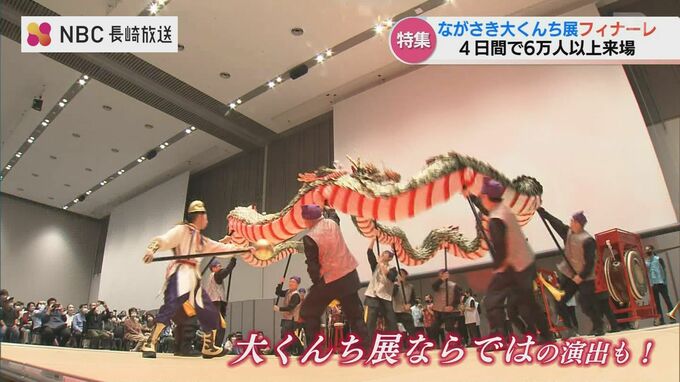

そして会場のボルテージが最高潮に達したのは…五嶋町の龍踊でした。

約20メートルの龍が早く、高く、勢いよく舞います。

長崎くんちの奉納ではみられない「くんち展」ならではの演出もありました。

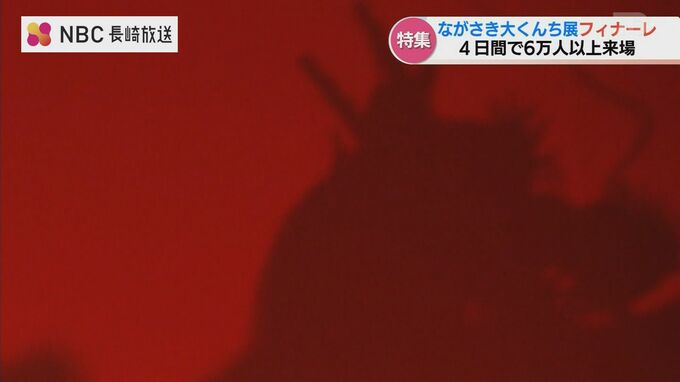

演技の途中、龍が赤く照らされ、巨大なシルエットが後方のスクリーンに浮かび上がりました。

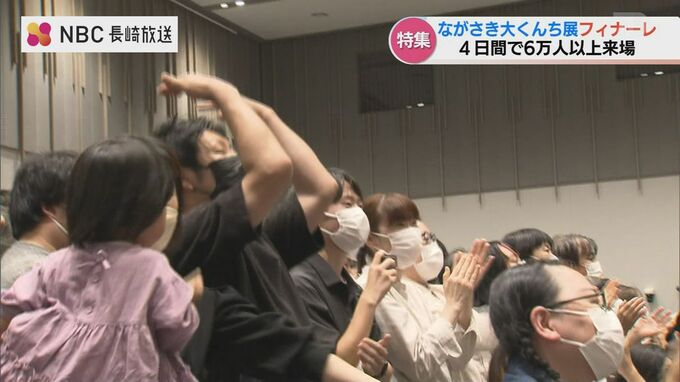

観客:

「屋外ではできない演出というか、ライトで赤くばっと映し出される龍はすごくかっこよかったです」

長崎在住17年、毎年くんちを観ていたファン:

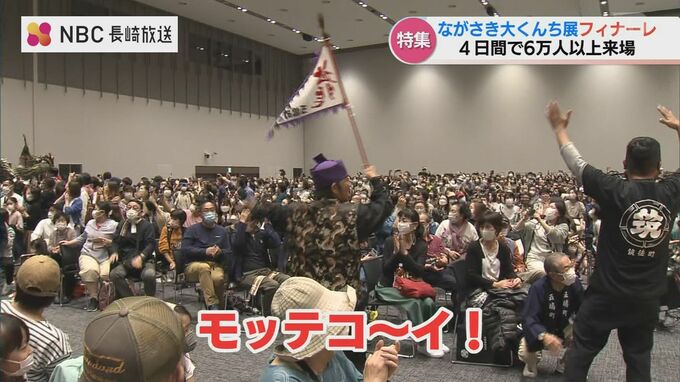

「すごく良かった~3年ぶりのおくんちが観られてちょっと涙が出ちゃった。皆が応援して…モッテコーイってすごく好き。皆一緒になれるところが」

五嶋町の龍衆:

「くんちと思ってやり切ろうと思って、皆でスタート前に話をしました」

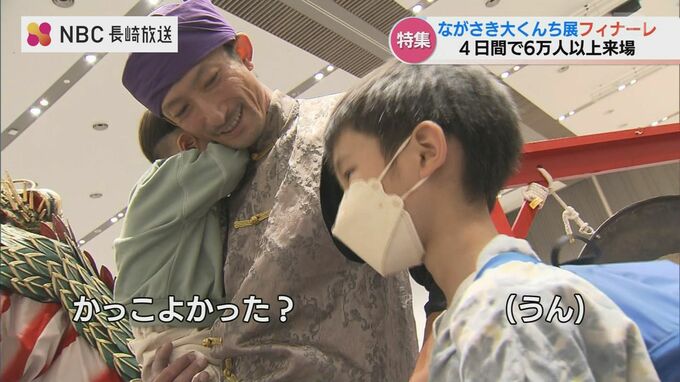

(見ていた息子に)「格好良かった?」

(息子)「うん」

田中記者:「盛り上がっているのは、会場の出島メッセ長崎だけではありません」

子どもたちにとってはくんちの雰囲気を一番味わえたのはこのエリアかもしれません。

JR長崎駅西口広場には露店が軒を連ねます。長崎くんち期間中の“お旅所”を彷彿とさせ、多くの親子連れで賑わいました。

親子:「ちょっと(店の並びが)短いですけど…雰囲気だけでも」

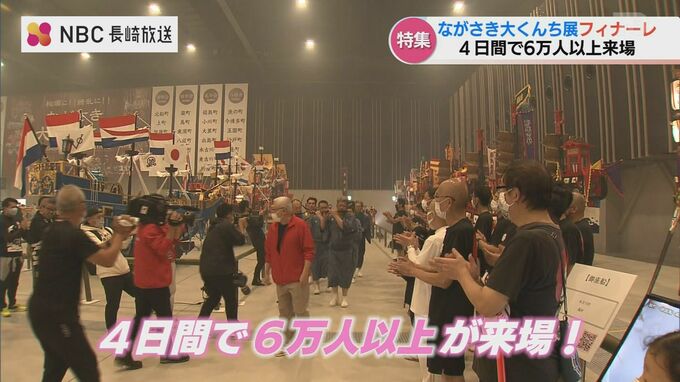

そして迎えた最終日の10日。開催から4日目となっても、入場を待つ長い列は絶えず、会場は大勢の来場者で熱気に包まれていました。

上町コッコデショ 笹島 潮 自治会長:

「いや~こんなにね、お客さんが来ると思いませんでした。市民の皆さんの生活の中に入ってる感覚がしますね」

トークイベント会場も満席です。

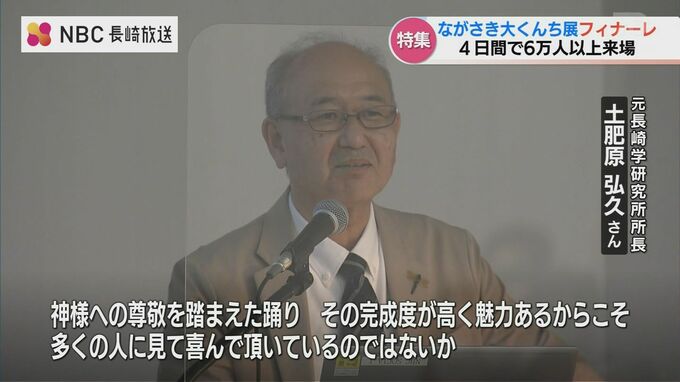

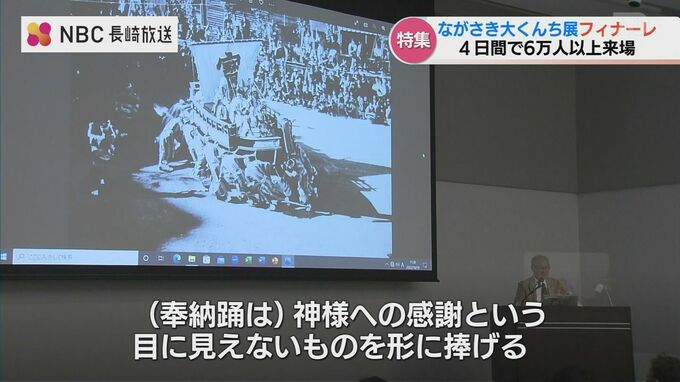

講師 元長崎学研究所 所長 土肥原 弘久さん:

「(奉納踊は)神様への感謝という目に見えないものを形に捧げるというのが本来の趣旨でして、神様への尊敬を踏まえた踊り、その完成度が高く魅力あるからこそ、多くの人たちに見て頂いて、喜んで頂いているのではないかと思っています」

人々を熱狂させる“祭り” ──

祭りが本来、神様を労い、楽しませるためものだとした上で、奉納踊の意義について語りました。

4日間で訪れた人の数はなんと6万人以上!

イベントの締め括りは、シャギリが会場を巡って “祭りの終わり”を告げました。

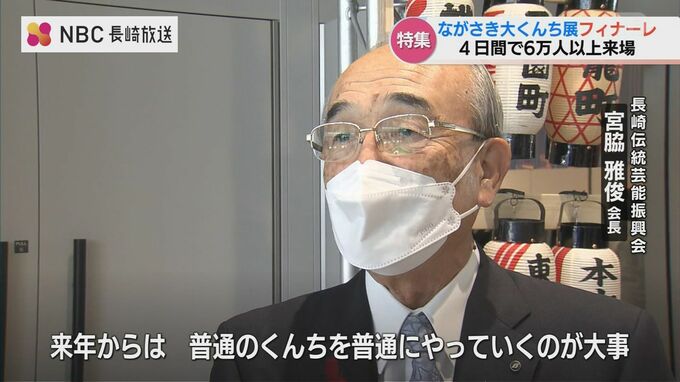

主催した長崎伝統芸能振興会 宮脇 雅俊 会長:

「来年のくんちが楽しみだという声が数多く聞かれましたのでね、来年からは“普通のくんち” を“普通にやっていく” というのが大事です」

イベント終了後、会場の搬出口には、町に戻る演し物を名残惜しさと、来年への期待で見守る列がありました。

新大工町 根曳衆:「気を付け、礼!ありがとうございました」