核兵器の拡散防止を目的とした『NPT=核拡散防止条約』の10回目の再検討会議が日本時間の1日夜、アメリカニューヨークの国連本部で始まります。

ロシアのウクライナ侵攻で核兵器使用のリスクが高まる中、”最終文書を採択できるか”がひとつの焦点です。

被爆77年『進もう核禁への道』

1回目は、NPT再検討会議の注目点から被爆地が果たすべき役割を考えます。

■ NY市「核攻撃あった場合の対処マニュアル」動画を公開

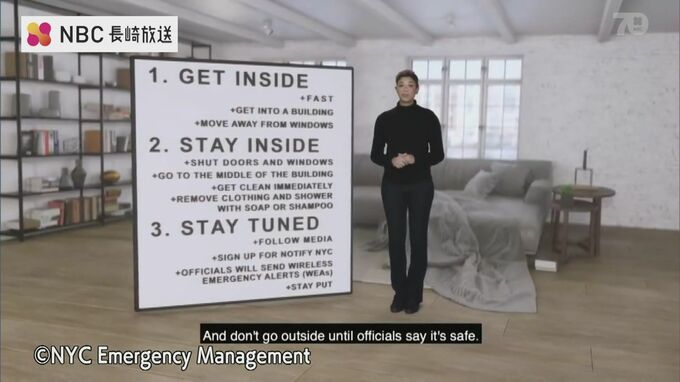

もし今『核攻撃』を受けたらどうすべきか?先月11日、アメリカのニューヨーク市がこんな動画を公開しました。

核攻撃を想定したマニュアル動画です。

動画内の音声:「核攻撃がありました。その方法や理由は置いておきましょう。ただ、大きなものが命中したのです。その時、私たちはどうするべきでしょうか?

3つの大切なステップを覚えておいてください。1つ目は早く建物の中に入る…」(NYC Emergency Management より)

放射能から逃れるために、”すぐに建物に入ること”など、3つの行動を示しています。

いま世界では『核兵器使用への恐れ』が現実味を増しています。

広島・長崎の惨劇から始まり、今なお続く ”核の軍拡競争”

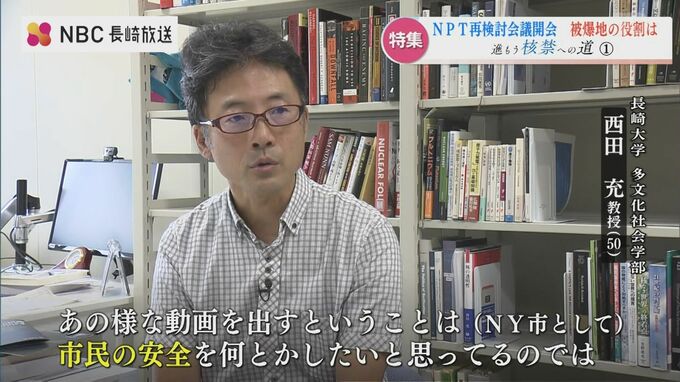

長崎大学 多文化社会学部 西田 充 教授(50):

「実際、ああいう動画を出すってことは ”市民の安全” を何とかしたいと思っているんでしょうね」

■ 核軍縮交渉の最前線に20年間 外務省の元職員「合意は厳しい」

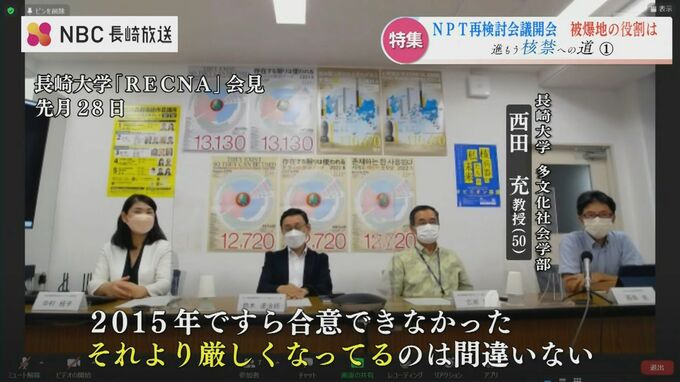

長崎大学の西田 充教授。去年まで20年、外務省の職員として核軍縮交渉の最前線に立ってきました。

NPT再検討会議には過去3回出席し、最終合意文書のすり合わせの場にも参加してきた元外交官です。今回は日本政府の顧問として会議に参加します。

西田教授は ”会議の注目点” として『高まる核使用リスクへの ”危機感の共有” 』を上げました。

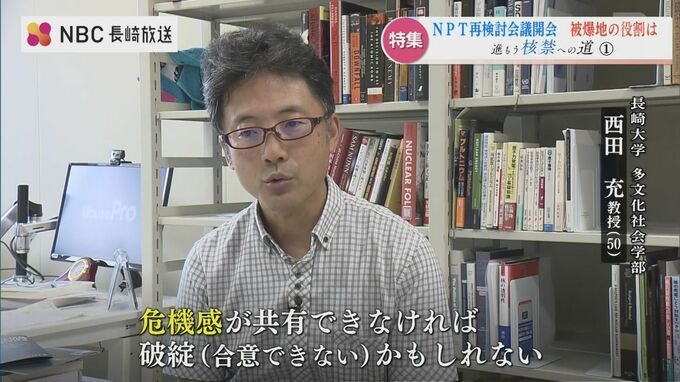

長崎大学 西田 充教授:

「(再検討会議に)どこまで締約国が ”危機感” を持って会議に臨んでいるか──という事ですよね。そこが共有できなければ、破綻(合意できない)かもしれませんし、共有できていれば『何らかの合意』『小さな合意』くらいはできるかもしれません」

NPT=核拡散防止条約は、1970年、既に核兵器を持っていたアメリカとソ連が主導し、『これ以上、核保有国を増やさない』よう作った国際規範です。

● 核の不拡散

● 原子力の平和利用

● 核軍縮 の3本柱について、5年ごとの『再検討会議』で検討。

その意思決定は ”全会一致” が慣例で、1カ国でも反対すれば、合意文書は採択できません。

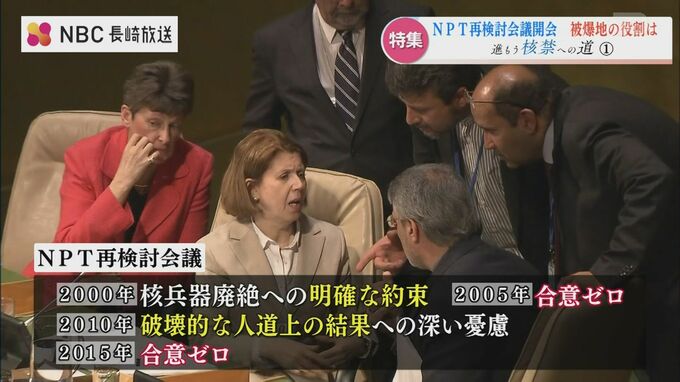

2000年…核兵器廃絶への明確な約束

2005年…合意ゼロ

2010年…破壊的な人道上の結果への深い憂慮

前回、2015年は『中東問題を巡る対立』で合意できませんでした。

今回は──?

長崎大学 RECNA(核兵器廃絶研究センター)の会見(先月28日)

長崎大学 西田 充教授:

「2015年ですら合意できなかったので、それよりも ”厳しくなっている” のは間違いない。元々、そうなんです。ウクライナ(侵攻)以前から」