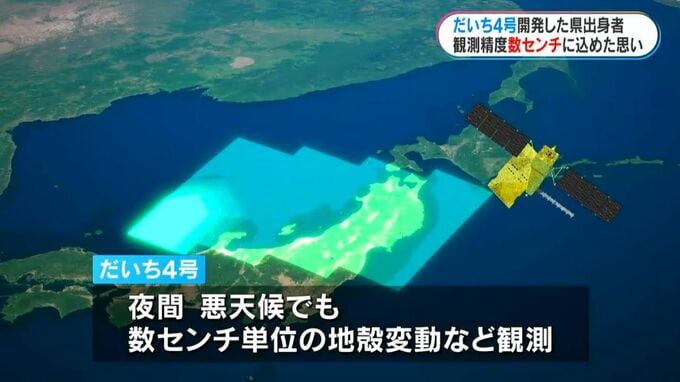

電波を照射して、跳ね返ってきた電波をもとに地表を映し出す仕組みで、夜間や悪天候でも数センチ単位の高い精度で地殻変動などを観測できます。

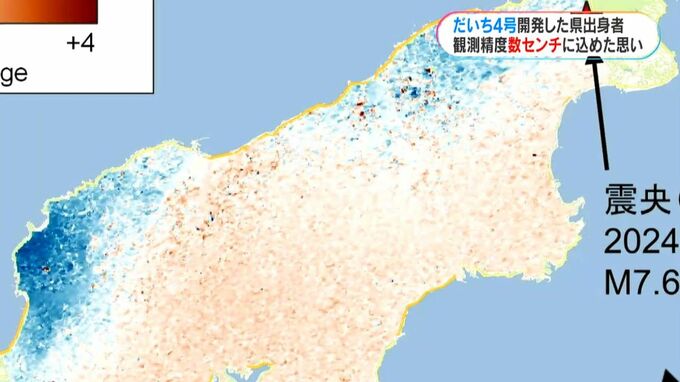

有川さんは「だいち2号」のシステム開発も手がけました。その「だいち2号」は今年1月に発生した能登半島地震でも被災地の状況を観測。地図上の青や茶色の部分は、地殻変動が起きたことを示しています。

しかし、だいち2号が一度に観測できる範囲の幅は50キロ。能登半島は東西およそ70キロあるため、すべてカバーするにはあと20キロ足りず、被害が大きかった珠洲市の一部が観測ができませんでした。

(だいち4号 有川善久プロジェクトマネージャ)「どうしても(能登半島の)先端が撮れず、苦渋の選択だった。奥能登に孤立集落がでていて道路が寸断されていて、物資が運べないというニュースを見るたびに、初日にそこを観測できていたらという思いがあった」

今回、開発された「だいち4号」は、観測できるエリアが4倍の200キロに広がり、能登半島を一度にカバーできます。観測回数も、これまでの年4回程度から、2週間に1回程度に増えます。

活火山の多い九州でも広い範囲を効率的に観測でき、わずかな地殻変動などの把握につながることが期待されます。

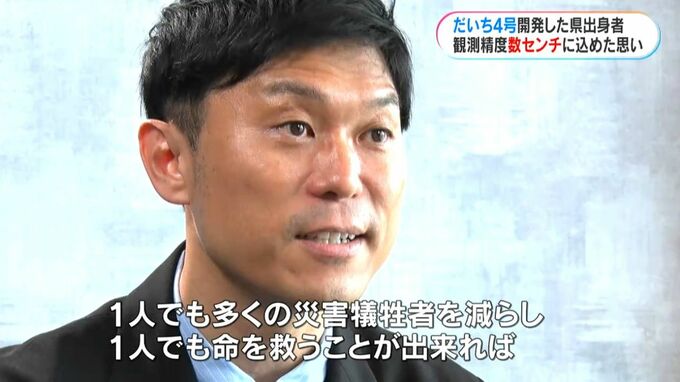

(だいち4号 有川善久プロジェクトマネージャ)「桜島だけでなく、大隅半島、薩摩半島、離島の活火山の様子を絶えず『だいち4号』が見守ってくれる」「1人でも多くの災害犠牲者を減らし、1人でも命を救うことが出来れば」

災害から命を守りたい。有川さんの願いが詰まった人工衛星は、鹿児島から宇宙へ飛び立とうとしています。

(だいち4号 有川善久プロジェクトマネージャ)「鹿児島というホームでの勝負。西郷さんのように最後はどしっと構えて、桜島のような雄大な気持ちで、気負うことなく出来ると思う。子どもたちに夢と元気を与えられる打ち上げ成功になると良い」

だいち4号を載せたH3ロケット3号機は、7月1日に打ち上げられます。