2月に発生した大船渡市の大規模山林火災から26日で3か月です。

住まいの再建、なりわいの再生そして焼失した山林をどうするのか?

発災から3か月の現在地です。

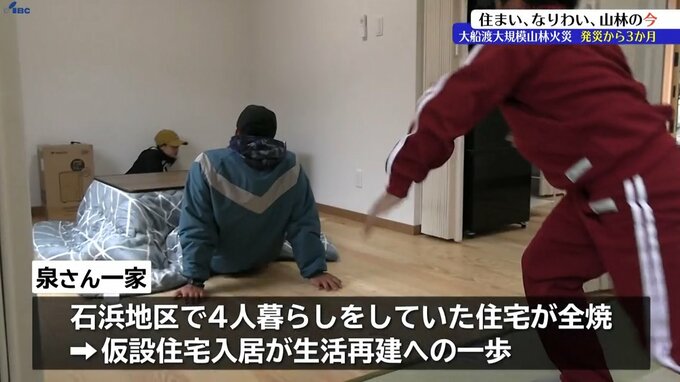

24日、大船渡市三陸町綾里の旧綾里中学校に建設された応急仮設住宅への入居が始まりました。

3か月にわたる避難生活を経て、ようやく手に入れた家族水入らずの空間です。

(綾里仮設住宅に入居した泉惠さん)

「今日息子が運動会で、お肉が食べたいと言ってましたので。家で焼肉か、それともどうしようかっていうのを今、ちょっと家族で話し合っているところです」

家族4人で暮らしていた石浜地区の自宅が全焼した泉さん一家にとって、生活再建の一歩となる仮設住宅への入居。

しかし、まだ先を見通すことは容易ではありません。

(綾里仮設住宅に入居した泉惠さん)

「前の家があった場所に、1日も早く自分たちのうちを再建したいなっていう気持ちがありますけれども、まだ公費解体とかそういったことが全然進んでませんので」

今回の大規模山林火災では建物被害が226棟に上り、公費解体についても国の補助金が活用できる全壊家屋に加え、半壊家屋などについては市独自の支援策で進めることにしていますが、解体作業の終了は12月末になる見込みです。

なりわいの再生では、地域の主要産物であるワカメの刈り取りの出荷方法を一部で変えるなどの対応をしましたが、今後、ウニ漁に必要な資材の確保や焼失した定置網の復活など課題は山積しています。

加えて、広大な山林が焼けたことによる土砂災害の発生を防ぐため、県は砂防えん堤や治山ダムを整備する事業が国から採択されましたが、完了には数年かかる見込みで、梅雨の時期を前に土砂災害リスクの高い沢に緊急的に大型土のうを設置することにしています。

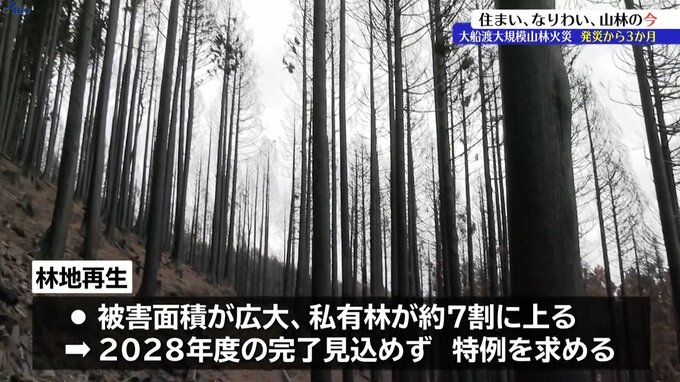

また、2月19日に大船渡市で発生した山林火災と合わせて被害を受けたおよそ3400ヘクタールの森林を再生するため、国や県、市などで構成する協議会が22日に初会合を開きました。

しかし、被害を受けた面積が広大で私有林がおよそ7割に上るなど、木の伐採や造林、所有者の特定などに時間がかかるとして、国の事業が使える2028年度中の完了は難しく、特例を求めることにしています。

平成以降最大の焼失面積となった今回の大規模山林火災。

その復旧・復興に向けては、いかに優先順位をつけてスピード感を持って取り組むかが求められます。