室蘭工業大学 川村志麻教授

「胆振東部地震は、明治期以降(国内で)一番の崩壊地面積でした」

地盤工学を研究する室蘭工業大学の川村教授です。

地震直後から現地調査を始め、山津波のメカニズムを研究してきました。

これまでの調査で、大規模な土砂崩れの原因に、厚真町の地層の特徴が、深く関わっていることがわかりました。

室蘭工業大学 川村志麻教授

「(厚真町は)樽前山、恵庭岳を噴出源とする火山灰が厚く、広く分布している地域であるということがわかりました」

この火山灰質の地層が、土砂崩れを引き起こした要因の1つだというのです。

室蘭工業大学 川村志麻教授

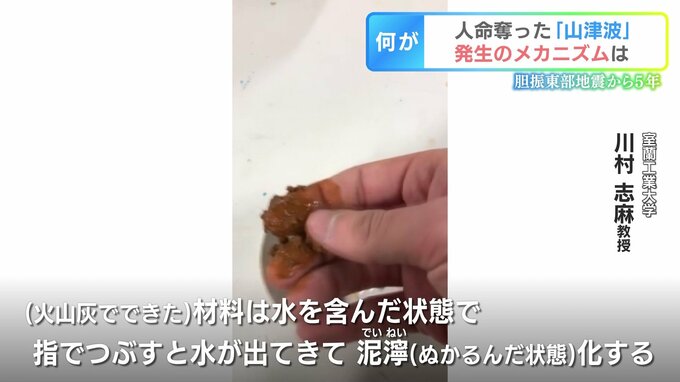

「火山灰層は長年、水の影響などで風化が進行すると粘土化してくる可能性が高い。(火山灰でできた)材料は水を含んだ状態で指でつぶすと水が出てきて、泥濘(でいねい:ぬかるんだ状態)化する。こういう材料が自然の斜面に堆積していて、(胆振東部地震のような)地震動があったときに、(衝撃をうけて)滑ってこういう水が流出すると、(さらに)滑りやすくなるのではないか」

この火山灰や軽石の層は、スポンジのように保水力があり、地震の揺れでつぶれて滑りやすくなり、崩壊が発生したとみられているのです。

この5年の間に、国や道、町は、崩壊した斜面にコンクリートを造成したり、新たに砂防ダムを建設したりと地滑り対策を進めて来ました。

そのほとんどが、来年度で終了する見通しです。

一方で、手つかずのまま、残されている場所もあります。

三栗谷皓我記者

「厚真町の山林に来ています。こちらでは斜面が大きく崩れ、倒れたカラマツが5年経った今も堆積しています」

胆振東部地震では、4300ヘクタール=エスコンフィールド、およそ3580個分の広さの森林が被害を受けました。

その7割が厚真町。

重機を山に入れるための林道の整備に時間がかかり、土砂や倒木の撤去が始まったのは、去年のことです。

5年間、山に残されたままの木材の価値は、下がる一方です。

苫小牧広域森林組合厚真支所 西雄三支所長

「土砂の中に一部入っていたとか、完全に倒木してたものが、5年経過して腐朽(ふきゅう)が進んだ状態。(この状態だと商品としては)ちょっと厳しいですね」

完了の時期が見通せない森林の再生。

植林が終わったのは、全体の3割にとどまっています。

先月、厚真町で行われたバスツアーです。

ガイド 山内香さん(64)

「土砂はどれぐらいの時間で山が崩れてきたと思いますか?6秒だったんです」

ガイド役は、自らも被災し、避難所生活も経験した住民たちです。

あの日、山の土砂は、揺れ始めてから6秒で住宅に到達しました。

ガイド 山内香さん(64)

「高校生の女の子で被害に遭った子がいるんですが、その女の子は携帯電話を持ったまま、もう6秒の間に土砂に飲み込まれてしまった。だから地震っていうのは恐ろしいです」

震災の被害の大きさや教訓を伝えようと、町の観光協会が企画しました。

北見市から修学旅行でやってきた中学3年生です。

北見市立高栄中学校 髙木創太郎さん

「ちょっと怖いですね。自分がちょっとその被害にあったとしたら。6秒で土砂崩れが起きると聞いたので、すごく自然の脅威を感じる話でした」

北見市立高栄中学校 千葉汐音さん

「高校生とか携帯っていう話題が出てきたりとか、自分が年が近い人たちが出てきていたので、全部自分の身近なものなのであまり遠い話ではないなと感じました」

厚真町を襲った地震は、決して遠い世界の話ではない。

地層の現地調査を続ける川村教授も、そう指摘します。

室蘭工業大学 川村志麻教授

「北海道は全域の大体40%が薄いところも含めてですけれども、こういう火山性の材料で覆われているということが報告されてます」

「大規模な土砂崩れ」が発生する要因となった火山灰質の地層は、道内のほかの地域にも多くあると考えられています。

しかし「山津波」が起きる頻度は高くなく、事例も多くないため、予測は簡単ではありません。

室蘭工業大学 川村志麻教授

「地盤災害の歴史を学ぶ。過去に被害が起こったところのは、またもしかすると被害が起こるかもしれない、そういうことをわれわれが認識すべきでないかなというふうに思います」

この土砂災害を研究する京都大学の竹林准教授は、「土砂災害について大雨への対策は全国的に行われているが、地震への対策はまだ不十分だ」と指摘します。

国は急な傾斜地について、大雨の場合は土砂災害警戒区域に指定し、工事をしたり住民に危険性を知らせたりしていますが、地震による土砂災害のリスクを持つ傾斜地についてはそうした「指定」も、「ハザードマップ」もなく、早急に対策を講じるべきだとしています。