札幌の繁華街、すすきのにネオンが灯る頃、その学舎(まなびや)に人々が通学して来ます。札幌市立星友館中学校は、すすきのに隣接する一角に、去年4月開校した北海道で唯一の公立夜間中学校です。高齢者、不登校経験者、外国出身者…通うべき時期に中学校へ行くことができなかった人たちが在籍しています。10代から80代までの多様な老若男女が、中には過酷な体験をした人が、夜の帳(とばり)の降りた校舎に机を並べています。なぜ学ぶのでしょうか?なぜ学ぶことができなかったのでしょうか?何を求めて集うのでしょうか?星空の下、学び直しをする人々のそれぞれの事情と姿をお伝えします。

エピソード(7)は、モロッコと清龍~異国で生まれ育ったある日本人の場合・その3「再びホームレスと…」です。

勉強とアルバイトとボランティアと…

モロッコから来日して、星友館中学校に通っている大塚清龍さん(20歳)は、毎日自炊しています。モロッコで「おかん」と呼んでいた日本人の母親が、和食を毎日のように作ってくれていました。好物の肉じゃがや味噌汁を、今は自分で試行錯誤しながら作っています。学校へ行くと給食が毎日出されるので、料理の参考にしています。

アルバイトは、ファストフード店のシフト勤務と飲食店の出前を請け負う配達員の掛け持ちです。さらに毎週土曜日の夜はボランティア活動をしています。路上生活の人ら困窮者を支援する任意のボランティア団体「北海道の労働と福祉を考える会(=労福会)」のボランティアです。

この日は”夜回り”と称して、同じボランティアの男性2人と一緒に札幌駅周辺を歩き、顔見知りになった路上生活者らに声をかけ、近況を聞き、パンを配り、生存を確認しました。

大塚さん

「どうぞ、パンを選んでください」。

路上生活者の男性

「この前、暑くて暑くて、熱中症になりかけたんだわ。汗がダーッと出てさ」。

ボランティアの男性

「大丈夫だったの?暑い日続いてるからね」。

路上生活者の男性

「(大塚さんに向かって)お兄ちゃん、日本語上手いね」。

大塚さん

「はぁ、まぁ…」。

“炊き出し”

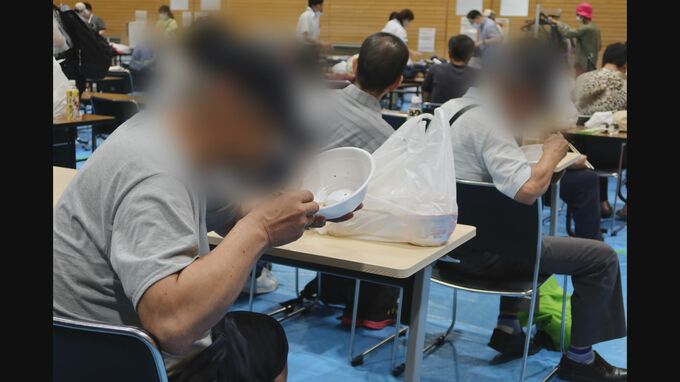

8月19日午後6時過ぎ、札幌市内のある公共施設に、2階から1階まで続く長い行列ができていました。大きな荷物をいくつも抱えたり、キャリーバックを引いたりしている老いも若きも男性も女性もが成す列です。大塚さんが関わる「老福会」が開いた“炊き出し”にやって来た人たちでした。

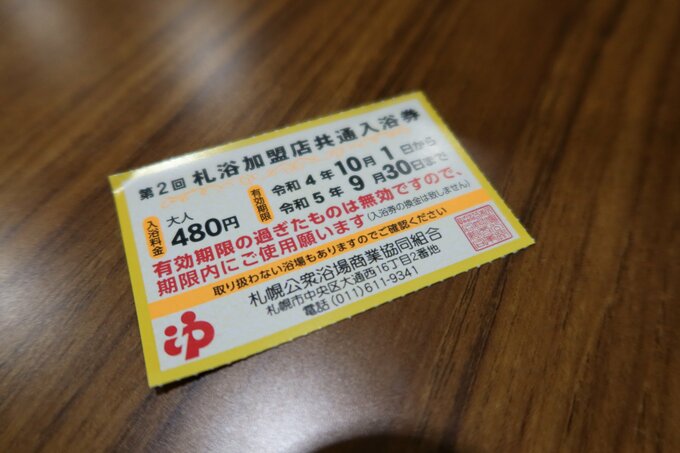

会場に並べられたものは多種多様です。カップ麺、ペットボトルの飲料水、入浴券、靴、下着、衣類、そしてボランティアの人たちが手づくりした冷やしうどん(鶏肉のから揚げとちくわの天ぷら入り)とおにぎり…。

さらには相談コーナーが設けられ、散髪のサービスも行われました。住まい以外、暮らしに要するひと通りのものが用意され、参加した人たちにすべて無料で供されました。これらは、労福会が募った寄付金や助成金、会員の会費などで購入し、賄われたものです。

この日、炊き出しに来た人は82人で、路上生活者に加えて車上生活者、ネットカフェを転々とする人、生活保護を受けながらアパートなどで暮らす人たちでした。

労福会が札幌市から委託を受けて今年1月に行った最新の調査によりますと、市内で30人のホームレスの人が確認されました。形態の内訳は、路上生活者が21人で車上生活者が9人でした。性別は、男性が23人で7人は性別不明でした。労福会はこうした人たちの把握と調査と支援を目的にして、1999年に北大の学生と教員らが立ち上げた任意のボランティア団体です。以来、24年間、学生に加えて会社員や公務員、経営者、主婦、司法修習生ら多様な人たちがボランティアで参加して、毎週土曜日には“夜回り”と称して札幌市内の地下街や河原などを手分けして歩き、路上生活者らに声をかけて現状を聞き、食料などを配っています。また月に1回のペースで、こうした“炊き出し”も行っています。