15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計した「合計特殊出生率」は年々下がり続け、政府も“異次元の少子化対策”を検討する事態になっています。

このまま少子化が進めば、国の将来に大きな影響が出ると懸念される中、各自治体が独自に打ち出す施策に注目が集まっています。

少子化対策で成果を出している自治体の実情を取材しました。

「安心感が違う」東海三県トップの愛知県大府市の取り組み

愛知県大府市は、2023年4月から新しい育児支援「食べる機能健診」を始めました。

対象は生後10か月の子ども。個人差はありますが、このくらいから歯茎で噛んで食べ始めるため、口の開き方や、舌の動きをチェックして、その子に合った離乳食をアドバイスします。

(健診に来た母親)

「専門家が言ってくれると安心感が違う。『このままでも大丈夫』と子育てをする中で支えになった」

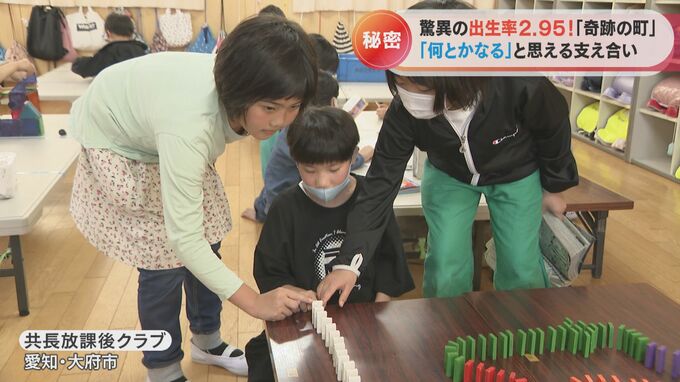

そして、子どもが小学校に上がると、仕事や介護で忙しい親のために、市内の全小学校に専用の建物などを用意し、夜8時まで児童を預かります。

大府市が25年前から続けている「放課後クラブ」です。子どもたちは、放課後の学校にそのまま残り、宿題やパズルなどをして過ごすことができます。

(利用者)

「(放課後クラブが)ないと困る。なければ仕事は続けられないと思う」

月5000円から1万円ほどかかりますが、希望者全員が必ず利用できる態勢も取っています。

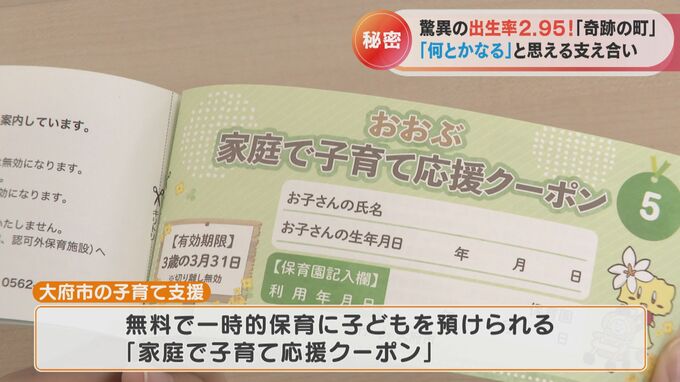

大府市では他にも、保育園を利用していない人でも、無料で一時的保育に子どもを預けられる「家庭で子育て応援クーポン」や、出産時に5万円の給付、体外受精などの特定不妊治療にも1つの治療につき10万円まで補助するなど、矢継ぎ早に少子化対策を打ち出しています。

一人の女性が産む子どもの人数を示す「合計特殊出生率」は、東海三県トップの1.93。もう少しで2人に届きそうです。

(大府市・岡村秀人市長)

「一番住民のニーズを把握しやすい市町村が、最先端に立ってやっていくべき仕事。打ち上げ花火のように一発ポンというわけではなく、継続的に持続的に保護者に子育てしやすい町と思ってもらう必要がある」