「サービスを安心して使ってもらうために」子ども向けに行われている対策

国内のユーザーが9200万人を超えるSNS大手のLINE。既に子ども向けの対策に力を入れています。

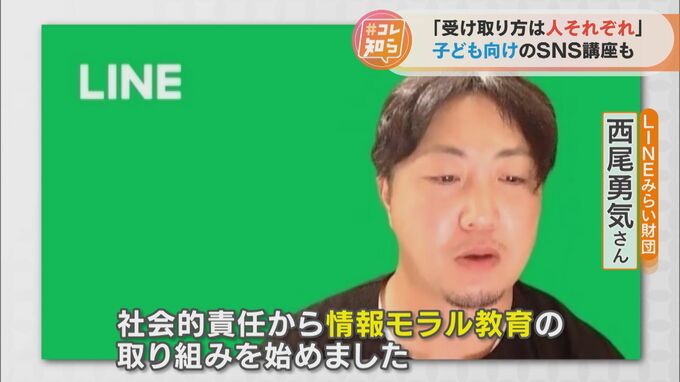

(LINEみらい財団・西尾勇気さん)

「LINEが2011年にサービスを開始し、すぐに青少年のトラブルというものを聞くようになった。サービスを安心して使っていただくためにも社会的責任から情報モラル教育の取り組みを始めました」

具体的には教材の開発や出前授業の活動を無償で2012年から行っています。

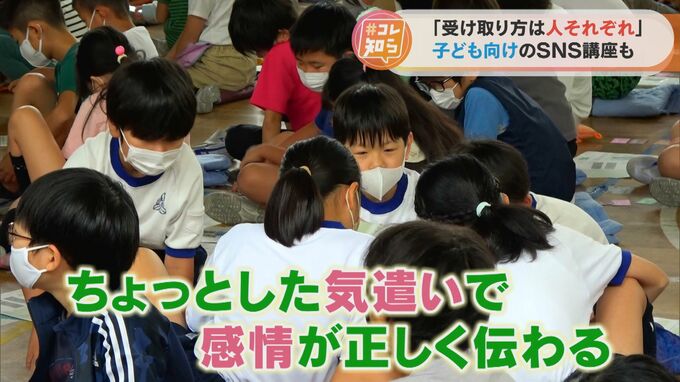

LINEみらい財団が行っている「情報モラル教育」。取材した日は東京・江東区の小学校で保護者が見守る中、3~4年生約270人が参加しました。

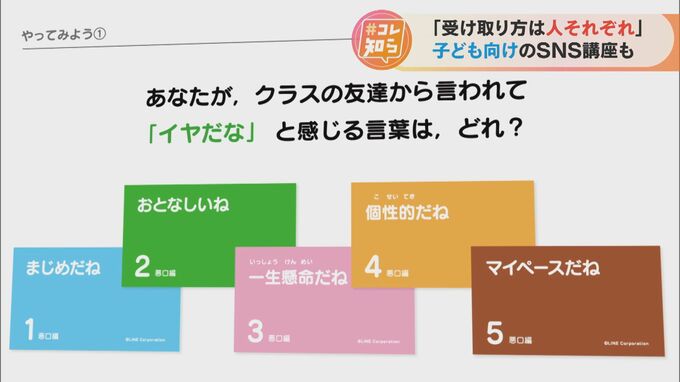

子どもたちには「まじめ」「おとなしい」「一生懸命」「個性的」「マイペース」と書かれた5枚のカードが配られ、この中からクラスの友達に言われたらイヤなものを選びます。実際に子どもたちが挙げたカードはバラバラ。こうして言われてイヤな言葉は人それぞれ違うことを学びます。

授業の柱は常に相手がどう思うのかを考えて、メッセージを送ること。言うまでもなくコミュニケーションの基本です。

(小学4年生)

「(Qきょう授業を受けてどうだった?)『一生懸命だね』は励ましてもらっている感じでうれしい。『マイペースだね』はちょっとイヤだなって思いました」

(母親)

「今、なかなかコミュニケーションがうまくお互い取れないときに、こういう授業があるのはありがたいなと思いますね」

ビックリマークやありがとうの一言など、ちょっとした気遣いで感情をうまく伝えることができます。SNSの利用がさらに広がっていく中、このことを、子どもも大人も常に考える必要があります。

CBCテレビ「チャント!」10月27日放送より