なぜ道が直角に?緑区「鳴海」にある鉤状の道

続いて、南区・呼続(よびつぎ)にある名鉄名古屋本線の桜駅付近へ。

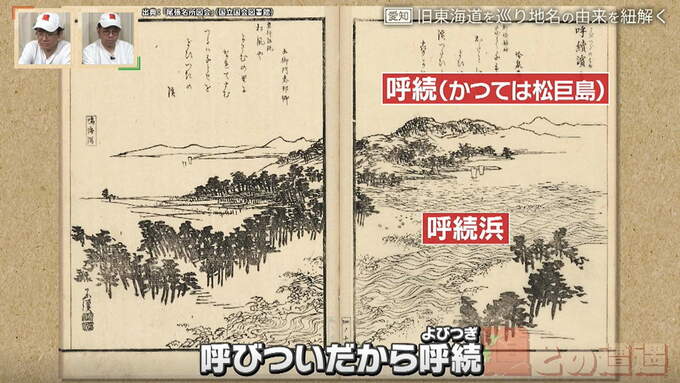

地元の方によると、この辺りがもともと「松巨島(まつこじま)」と呼ばれていた島で、舟の出航に「おーい」と呼びついだことから「呼続浜(よびつぎのはま)」と呼ばれたのが始まりとのこと。

さらに2人は、緑区・鳴海町(なるみちょう)にある「天白川(てんぱくがわ)」の付近へ。

満潮時に海になっていたこの場所は、海鳴りや波の音にまつわることから「鳴海」と呼ばれ、年魚市潟の一部だった鳴海潟は鎌倉時代まで存在していたそう。

かつては鳴海宿という宿場が存在し、賑わっていたこのエリア。鳴海町の本町交差点を過ぎた東に、突如道路がほぼ直角に折れ曲がったポイントに遭遇。直角に2回曲がった鉤(かぎ)状になっています。

地元の方曰く、参勤交代で大名同士が鉢合わせしないよう整備されたというこの「鉤の手」。身分の低い大名は、見張りにこの鉤の手から様子を窺わせ、他の大名と鉢合わせしそうな時は近くの寺に避難したと言われています。

また、宿場内ではあえて道を曲げて長くすることで道沿いの面積を広くし、旅館やお店を増やす狙いもあったようです。