名古屋市では、ほとんどいなくなったと考えられていた野生のキツネ。ところが、名古屋市緑区にある大高緑地公園ですやすや眠るキツネが撮影されました。近年、キツネの生息域が市街地にも拡大しつつあります。キツネの実態を追いました。

名古屋市の閉鎖されたプールで眠っていたキツネ

野鳥などの撮影を趣味にしている関上裕文さん(65歳)。2022年6月に名古屋市緑区の大高緑地公園の閉鎖されたプールで、なんとキツネを撮影しました。

(関上裕文さん)

「本当にまったりと寝ていた」

関上さんが撮った写真には、水を抜いたプールの底で眠るキツネの姿が。閉鎖された場所でひと気もないためか、安心しきっているように見えます。

撮影した関上さんも名古屋市内でタヌキはよく見かけるものの、キツネはほとんど見たことがないと言います。

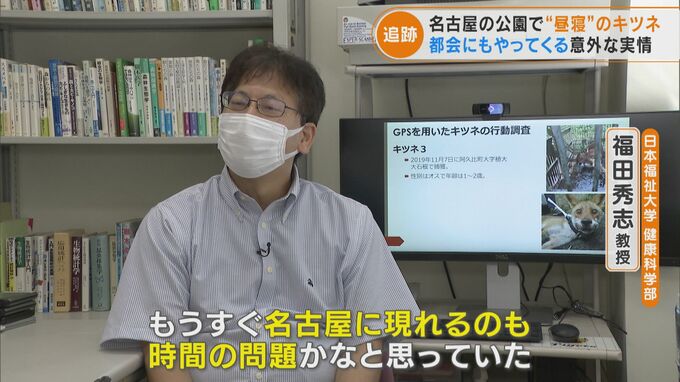

関上さんの写真を確認してもらうため、「生物多様性」や「自然との共生」の観点から知多半島のキツネを長年研究している、日本福祉大学健康科学部の福田秀志教授を訪ねました。

(日本福祉大学・福田秀志教授)

「(関上さんが撮影した動物は)間違いなくキツネです。(名古屋市に近い)大府市でも発見されるようになって、名古屋に現れるのも時間の問題かなと思っていた」

福田教授によると、キツネは知多半島では1960年代には完全に絶滅していたということです。

知多半島で絶滅したと思われたキツネ 数を増やして北上中か

半田市出身の作家、新美南吉の代表作「ごんぎつね」に描かれているように知多半島にはその昔、キツネが当たり前のようにいました。

しかし、1960年代から住宅地や道路などの開発が進む中でキツネは住処を失い、一時は全くいなくなったと考えられていました。

(日本福祉大学・福田秀志教授)

「森林の多い南知多町や美浜町で、(キツネが)発見・確認された。それがどんどん北上してきた」

1999年には、南知多町のレジャー施設にキツネが40年ぶりに現れ、話題になりました。

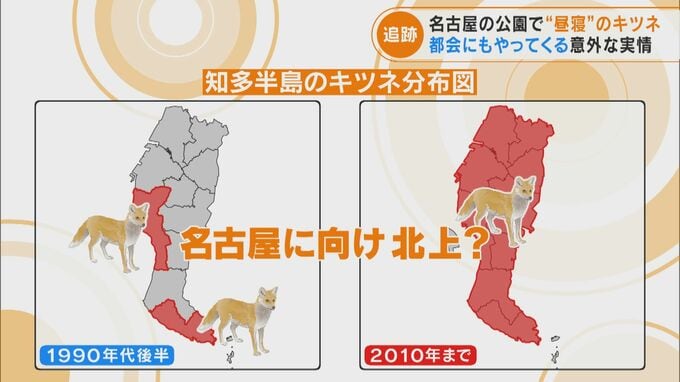

福田教授によると、1990年代後半から知多半島南部の森などでキツネが再び確認されその生息域を拡大。今では知多半島全域でキツネを確認し、名古屋に向け生息域が北上していると言います。

キツネは、基本的に半径1.5~2㎞の範囲内で暮らしますが、明確な縄張りを持っています。新たなファミリーを作るときに繁殖のスペースが必要となり、南から北に上がっていったと考えられます。