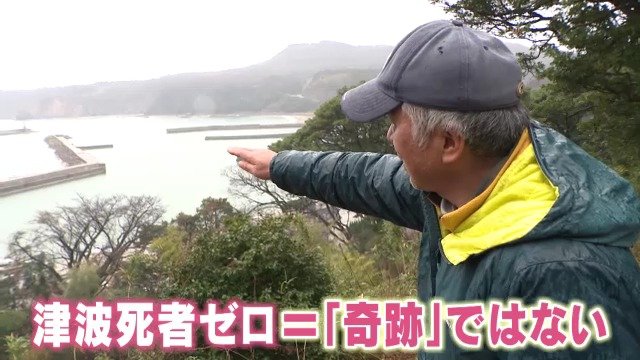

勉強会を開くも参加者は1割 「死者ゼロ」を奇跡にしないために

(珠洲市・狼煙地区 糸屋敏夫区長)

「『逃げられない、出られない』と言うので4、5人で救助に行ってもらった。漏れずに安否確認ができた」

5年前に自主的に作られたこの名簿は、住民ほぼ全員の生年月日や電話番号などの情報のほか「個別避難計画」ほど具体的ではないものの、支援が必要な人が誰なのかも、記載していました。繰り返してきた訓練と、地域のつながりで作った「名簿」がもたらした津波死者ゼロは、決して「奇跡」ではなかったのです。

こうした事前の備えについて、紀宝町の森倉さんは…

(森倉さん)

「やっていかなあかん。個人情報どうのこうのというのをやりすぎると、防災の妨げになるかもしれない。(住民の意見を)聞きたいじゃなくて、聞くべき。聞いてああしようか、こうしようかと考えていくのが必要」

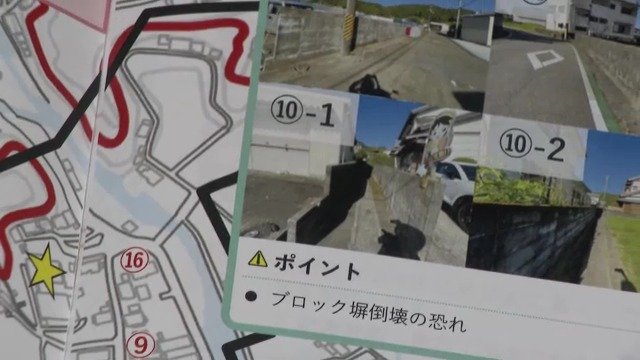

こうした中、紀宝町は去年、町の中心部・鵜殿区で地震や津波からの避難に関する冊子を新たに作りました。

(中道記者)

「この冊子の作成には住民も関わっていて、避難ルートの危険箇所は住民の意見が反映されています」

一人一人が地震後にどんな行動をとるかを決めて書き込むページには、当事者意識を高める狙いも。

(紀宝町・鵜殿区自主防災会 早山泰高さん)

「地震・津波タイムラインということで、これはご自身でご家族と相談しながら書いてくださいね」

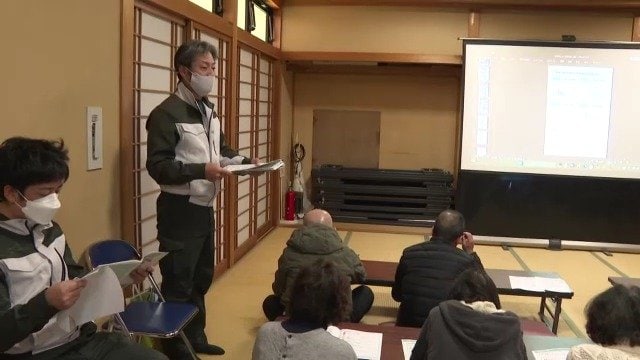

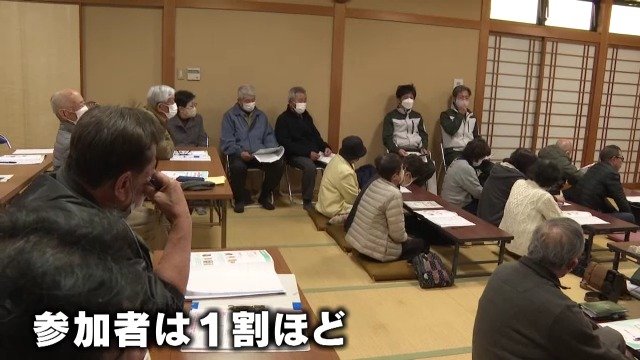

この日は、自主防災会のメンバーらが講師になって実際の記入方法について勉強会が開かれました。紀宝町はこの冊子を町内すべての地区で作りたい考えです。

(勉強会の参加者)

「(冊子を)いただいた時にさっと見させてもらったが、実際に書くところまではいっていなくて、これから具体的に書き入れて、頭の中に刻み込んでおきたい」

一方、この地区の住民約240人のうち、勉強会に参加したのは30人だけ、森倉さんは課題を感じていました…

(森倉さん)

「きょう集まってくれた人は防災への関心があるので、放っておいても大丈夫かなと思うが、きょう集まっていない人は放っておいたら大変なことになると思う。そういう人たちへの啓発っていうのが…。関心を持ってもらうのが一番大事なこと」

津波死者ゼロを「奇跡にしない」ために、改めて認識された「事前の準備」の大切さ。しかし、一人一人の意識が高まらなければ被災地の教訓も新たな冊子も、意味をなさないのです。